Predigt zu Luthers „Invokavitpredigten“

Sonntag Invokavit, 5.3.2017

Predigtteil 1 – Sachinfoteil

Der heutige Gottesdienst am Sonntag Invokavit fragt danach, wie „protestantisch“ denn die „Protestanten“ sind oder sein sollten. Dabei geht es aber nur indirekt um die „Speyerer Protestation“, der die Protestanten ihre Bezeichnung verdanken. Vielmehr wird danach gefragt, wie weit sollten denn Evangelische nach Luthers Verständnis gehen, wenn sie sich gegen etwas richten, etwas ablehnen, sich aufmachen gegen etwas, was ihrem Verständnis des Glaubens widerspricht, wenn sie meinen, „protestieren“ zu müssen. (Wenn sie es denn überhaupt tun.)

Der Begriff „Protestanten“

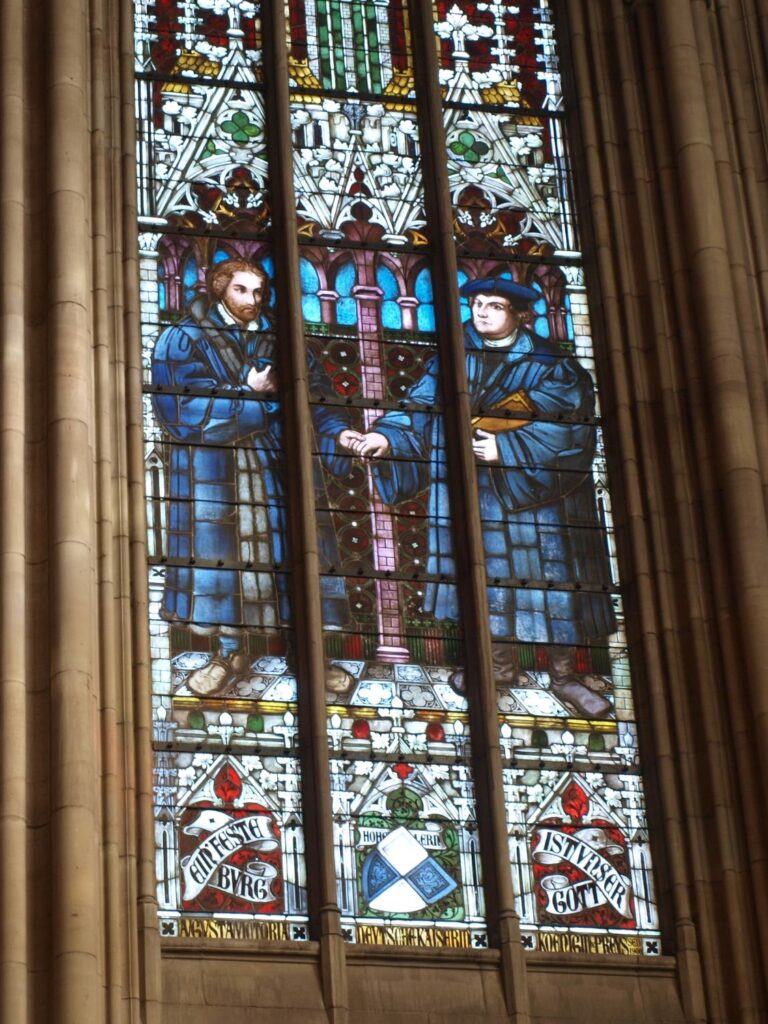

Der Ausdruck „Protestanten“ entstand in der Folge der sog. „Speyerer Protestation“ im Jahr 1529. Bei dieser handelt es sich um eine Eingabe der gegenüber der neuen Lehre aufgeschlossenen Reichsstände. Sie protestierten mit dieser gegen die Durchsetzung des sog. „Wormser Ediktes“ gegen Luther, der nun doch, ganz gleich, in wessen Herrschaftsgebiet er sich befindet, gefangen genommen werden können sollte. Aufgrund der politischen Verhältnisse war insbesondere 1526 ebenfalls bei einem Reichstag in Speyer gerade darauf verzichtet worden. Der politisch wiedererstarkte Kaiser verlangte 1529, also acht Jahre nach dem Wormser Edikt, nun aber doch die einheitliche Ausübung der christlichen Religion, also die Ausübung in der Form des überkommenen katholischen Glaubens. Bis zur Einberufung eines Konzils, das sich mit den Zuständen der Kirche befassen sollte, sollte dies gelten. Für die evangelisch Gesinnten hieß dies, dass der Lauf der Geschichte zurückgedreht werden sollte; darum konnten sie nur dagegen aufbegehren, also „protestieren“.

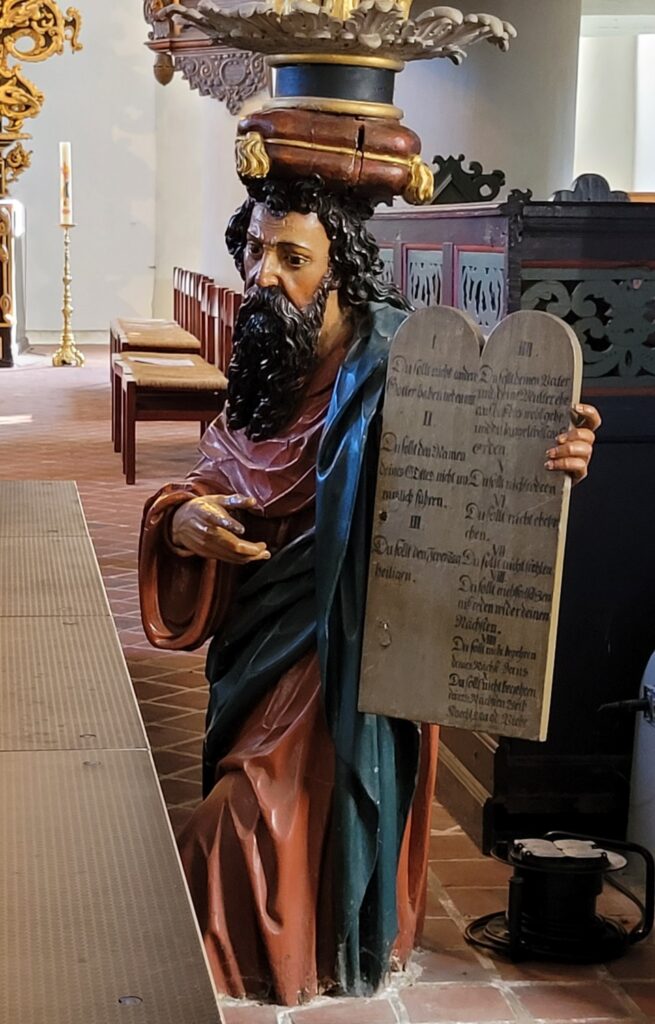

Der Hintergrund ist der Folgende. Martin Luther war in Folge des Wormser Ediktes ab Mai 1521 bis Anfang März 1522 als Junker Jörg auf der Wartburg versteckt. Er sollte als Geächteter dem Zugriff, der seinen Tod bedeuten konnte, entzogen sein. Dort auf der Wartburg erfuhr er aber vom sog. „Bildersturm“ in Wittenberg. Die Kirchen wurden leergeräumt von den Gegenständen, die den alten Glauben repräsentierten. Es kam zu Unruhen in der Stadt. Daraufhin verließ Luther sein Versteck und beendete mit seinen sogenannten „Invokavitpredigten“ die radikale Wittenberger Bewegung. Mit acht Predigten vom Sonntag Invokavit an täglich beruhigte er die Lage in der Stadt.

Also:

Auf der einen Seite steht Luthers Protest gegen das Althergebrachte, gegen den Ablasshandel, gegen die hierarchische Kirche, gegen die Vorordnung der Kirche als Alleinseligmachende vor die Gläubigen, gegen Keuschheitsgelübde der Mönche und Nonnen, gegen das Unmündighalten des Volkes, Unbildung usw. Das ist Luthers Front gegen die etablierte Kirche und Gesellschaft, sein „Protest“.

Auf der anderen Seite steht Luthers Eindämmen der Folgen, sein Bremsen eines zu schnellen Umsteuerns, eines zu radikalen Umsetzens, sein Bleiben bei herkömmlichen Formen etwa des Gottesdienstes, jedenfalls zunächst. (Anm. 1: Hier macht Luther gegen die sog. „Schwärmer“ eine zweite Front auf. Luther hat sich immer gegen die radikalen Strömungen genauso gestellt wie gegen die altgläubige Kirche. Er hat sich “politisch“ nach anfänglichem Verständnis für die Anliegen der Bauern auch mit schrecklichen Worten auf die Seite der Fürsten gestellt, als die Bauern in der neu gewonnenen Freiheit aufbegehrten und es zu den Bauernkriegen kam, in der diese z.T. fürchterlich niedergemetzelt wurden, was Luther wiederum erschreckte.)

Wie protestantisch sind Protestanten?

Mit Luther muss man sagen: sehr!

Mit Luther muss man aber auch sagen: Nicht so sehr!

Einerseits hebt er die Welt aus den Angeln und doch andererseits – obwohl es konsequent wäre – stößt er nicht alles ab und wirft es weg. Einerseits verändert er die Welt vollkommen und bis in unsere Zeit heute nachhaltig und doch bricht er sie nicht auseinander.

Die Frage, wie „protestantisch“ denn Protestanten sind, kann in der Summe – mit Luther – wohl so beantwortet werden: Wo die Freiheit des Glaubens des Einzelnen, der mit seinem Gewissen vor Gott steht, in Frage gestellt ist, da ist Protest angesagt. Luther protestiert gegen den Ablasshandel. Er protestiert aber dann gegen jede Vorordnung vor den Menschen, gegen die Vorordnung der etablierten Kirche, gegen die „Vorschriften“ machenden sog. „Schwärmer“ bei den Wittenberger Unruhen, und im Gefolge all der vielen Ereignisse protestieren schließlich die „evangelischen“ Reichsstände gegen die Vorordnung des Staates und der Kirche, wie der Kaiser sie beim Speyrer Reichstag 1529 erneut einzurichten versuchte.

Die Grenzen des Protestes sind für Luther da überschritten, wo Chaos und Gewalt drohen, Unordnung und Unglaube und mangelnde sich zeigen. Da ist alles zu tun, dass Ruhe herrscht, notfalls auch mit staatlicher Gewalt. (Anm. 2: In der Kirche herrscht das Wort Gottes der Liebe, des Evangeliums; aber im weltlichen Bereich herrscht das Gesetz, das die Obrigkeit in Gottes Namen durchzusetzen hat; dies dient dem Menschen, sonst würden alle Menschen aufeinander einschlagen und das Unrecht herrschen. Gesetz und Evangelium – beide! – sind Gottes Gaben.)

Predigtteil 2 – Eigentliche Predigt

Wir schauen einfach in die acht Predigten hinein. Und was wir das finden, ist schon etwas überraschend. (Anm. 3: Im Reformationsjahr hören wir soviel über Luthers Bauernschriften und Judenhass.) Luther setzt einen klaren Maßstab. Und der ist gewiss auch für uns heute noch „maßgebend“. Wir sprechen in der Kirche, in Predigten, immer wieder in diesem Sinn – ohne zu erahnen, wie nah wir an Luthers Gedanken sind.

Der Maßstab des handelnden Glaubens ist – wie sollte es anders sein – die Liebe! In ihr gilt es zu protestieren, ja zu agitieren, aber auch still abzuwarten, die Geschehnisse zu fokussieren und wahrzunehmen und zu entscheiden, was getan und was gelassen werden muss.

Was Luther den Wittenbergern vorwirft ist, dass sie es an der Liebe haben fehlen lassen; darum ist es zu den Unruhen gekommen. Schon ziemlich zu Anfang der ersten Predigt sagt er: Ich „spür in keynem die liebe und merck fast wohl, das ir gott nit seyt danckpar gewesen umb solchen reichen schatz und gabe.“

Schon vorher und später noch viel ausführlicher hat Luther sich auf das Kapitel 1. Korinther 13 bezogen.

Ich lese den Predigttext: 1. Korinther 13

1 Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.

2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts.

3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir’s nichts nütze.

4 Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf,

5 sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu,

6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit;

7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.

8 Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird.

9 Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk.

10 Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören.

11 Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war.

12 Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin.

13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.

Also, dieses Kapitel ist für Christen entscheidend, macht Luther deutlich. Die Liebe bestimmt ihr praktisches Leben.

Nachdem er über den Glauben etwas gesagt hat, den er bei den Wittenbergen sieht und auch ihr Wissen darüber lobt, kommt er zu seinem Hauptpunkt:

„Zu dritten müssen wir auch die Lieb haben und durch die liebe einander thun, wie uns got gethan hat durch den glauben, on welche liebe der glaub nit ist.“ Also: wenn Gott uns den Glauben schenkt, so tut er das als eine Tat seiner Liebe. So liebend soll sich auch der Christ verstehen.

Etwas später weiter erläutert er den Zusammenhang – der spätere Pietismus hätte es nicht besser formulieren können: „Got will nit zuhoerer oder nachreder haben, sondern navhvoelger und uber. Und das in dem glauben durch die Liebe. Dann der glaub on die liebe ist nit genugsam, ja ist nit ein glaub, sondern ein schein des glaubens, wie ein angesicht im spiegel gesehen ist nicht ein wahrhafftigs angesicht, sondern nür ein scheyn des angesichts.“

In der 7. Predigt wird er dann noch darauf hinweisen, dass die Liebe eine Frucht des Abendmahls ist: „Die liebe, sag ich, ist ein frucht dieses sacraments.“ Und fügt gleich seine Kritik wieder an: „Die spür ich noch nit under eüch allhie zu Wittenberg, weiwol eüch vil gepredigt ist, in welcher ir eüch doch fürderlich uben sollt.“

Vielleicht ist das ja auch eine Kritik,die uns trifft? „Ir wolt von got all sein gut im sacrament nehmen und wollent sie nit in die liebe wider ausgiessen, keyner will dem andern die hende reychen, keyner nympt sich des andern erstlich an, sonder ein jeder hat uff sich selber achtunge, was im fürderlich ist, und sücht das seine …“

Was heißt aber nun praktisch, christlich zu lieben?

Zu aller erst, das Wort Gottes, seine Liebe in den Raum stellen. In der zweiten Predigt führt er Paulus an, wie er den Athenern gepredigt hat, einfach am Altar für den unbekannten Gott mitten im Zentrum der Stadt. Da hat er auch nicht das heidnische Heiligtum zerstört, sondern es zum Anlass seiner Worte genommen. Er hat das Wort Gottes „handeln lassen“, das Wort, das ja auch Himmel und Erde erschaffen hat. Luther führt dann auch sich selbst als Beispiel an, wie ihm allein das Wort Gottes bei den kirchlichen Verhören und vor Kaiser und Reichsständen geholfen hat. Er habe es nie mit Gewalt getan. Sondern das Wort hat sich selbst Bahn gebrochen. Luther beschreibt das so: „Ich hab allein gottes wort getrieben, geprediget und geschrieben, sonst hab ich nichts gethan. Das hat, wenn ich geschlafen han, wenn ich wittenbergisch hier mit meynem Philipo und Ambsdorf getruncken hab, also vil gethan, das das Bapstum also schwach worden ist, das im noch nye keyn Fürst noch Keyser so vil abgebrochen hat.“

Am anderer Stelle sagt er: „Ich kann nit weyter kommen dann zu den orn, ins hertz kann ich nit kommen: diewohl ich dann den glauben ins hertz nit giessen kann, so kann noch sol ich niemants darzu zwingen noch dringen, wenn got thut das alleyne und macht, das er vor im hertzen lebt.“

Wer predigt und Liebe übt, muss darum Geduld haben. Er soll nicht mit der Türe ins Haus fallen. Hier kommt Luther wieder auf ein biblisches Bild des Apostel Paulus zu sprechen. Was macht eine Mutter mit ihrem Neugeborenen? „Zum ersten gibt sie im milch, darnach eyn brey, darnach eyr und weyche speys: wo sie es zum ersten gewendte und herte speys gebe, würde aus dem kinde nichts gutes.“ (Anm. 5: 1. Predigt)

Und dann folgert Luther: „Also sollen wir auch thun unserm brüder, gedult mit im tragen ein zeyt lang und seyne schwachheit gedulden und helffen tragen, im auch milchspeys geben, wie uns geschehen ist, bis er auch starck werde.“

Neben diesen grundlegenden Ausführungen wendet Luther diese aber auch konkret an.

Dabei unterschiedet er „zwey dingk. Das eyne das noetlichest, das also geschehn muss und nichts anders.“ In unserem Zusammenhang: wo der Protest auf jeden Fall zu erfolgen hat und keine Kompromisse einzugehen sind.

„Das ander, das da frey ist und unnöetig, das mag man halten oder nit, one gefer des Glaubens unnd der hell.“

Wie die nötigen Dinge in der Liebe zu geschehen haben, führt Luther an der Messe (also am Gottesdienst) aus. „Also die Meß ist ein boes ding und gott ist ir feynd, in dem also sie geschehe, als were sie ein opffer und verdiesntlich werck, derhab müssen sei abgethan werden . Hier ist keyn frag oder zweyffel.“ Weiter aber: „Dennocht sol die liebe hirjnn nit gestrenge faxen und mit gewalt abreyssen. Aber predigen soll mans, schreiben und verkündigen, das die Messe in der weyße gehalten sonderlich ist: doch sol mann nemants mit dem haer darvon ziehen oder reyssen, dann gotte sol mans herjnn geben und sein wort alleyne würken lassen, nit unser zuthun und werck,“

Also: Protest gegen die Messe ja! Der muss sein! Aber mit Gottes Wort. Und die Liebe gewährt Milde und Geduld mit denen, die noch nicht so weit sind.

Bei den Dingen, die frei zu handhaben sind – bei der es keine allgemeinen verbindlichen Gebote aufgrund dessen, was in der Bibel zu finden ist, gemacht werden müssen -, führt Luther das Fischessen am Freitag und in der Fastenzeit an, das es damals schon gab. Daran muss man sich nicht halten. „Es ist ja war, das wir frey seindt über alle speys, fleysch, fisch, eyr oder butter, das kann ja nyemandts laügnen, die freyheit hat us got gegeben.“ Aus Rücksichtnahme gegenüber schwachen und halbstarcken im Glauben kann man den Brauch aber auch üben.

Luther geht in diesem Punkt aber noch weiter – nämlich zu wahrem Protest. Mit dieser Freiheit kann man seinen Protest gegen die etablierte Kirche mit ihren unbiblischen Vorschriften zum Ausdruck bringen: „Da saltu dich mit keyner weyse von der freyheit, in welche got dich gesetzt hat, lassen dringen, sondern im (gemeint ist der Papst) zu trutz das widerspil erzeygen und sprechen: ja eben das du mir verbeütest fleysch zu essen, und understeest dich, aus meyner freyheit ein gebot zu machen, eben will ich dir das zu trutz essen.“

Auch die Ehe gehört zu den freien Dingen. „Die ding sind frey und müssen von nyemant verbotten seyn, werden sie aber verbotten, so ist es unrecht. Auch Pfaffen, Mönche und Nonnen, die sich ja nicht enthalten können, sollen sich Frauen bzw. Männer nehmen, „das du gerüst und geharnyscht bist, das du kanst vor got und der welt besteen, wenn du angefochten würdest.“ Und da reicht es nicht, wenn sie sich auf einen Prediger berufen, der das gesagt hat, sondern man baucht ein reines Gewissen, das man sogar mit dem Teufel streiten kann, der hier nach einem greift (das Gelübde zu brechen). Sie können sich auch auf einen starken Bibelspruch stützen (1. Tim 1,1), den Luther so zitiert: „Es werden zu den letzten zeyten kommen, die vom glauben werden tretten und werden anhangen den irrigen geysten und ins teuffels leere … und sie werden verbieten die ee und die speys, welche got geschaffen hat.“ Wir hören, wen Luther hier mit dem Teufel gleichsetzt! Also auch die Ehe als ein Protest gegen Vorschriften, die dem Teufel geradezu eine Einfallspforte bieten.

Auch die Bilder, die die Wittenberger ja aus den Kirchen verbannt hatten, gehören zu den freien Dingen. Luther ist überzeugt, dass sie völlig unnötig sind: „wie woll ich wolt, sie weren in der ganzten weldt abgethann von wegen ihres myßbrauchs, welchen mann ja nicht läugnen kann.“ Oder: „wie wol es besser were, wir hetten sie gar nicht.“

Doch wenn man meint, es müssten Bilder sein oder nicht, dann wir ein „müssen“ aus der Freiheit gemacht. „Das kann got nicht leyden.“ Klar diese Worte gehen gegen die Bilderstürmer. Sie machen sich mit Papst oder auch Kaiser gemein, wenn sie Vorschriften darüber erlassen wollen, die die Bilder aus den Kirchen verbannen.

Hier kommt nicht wie bei Speisen und Ehe der Protest zum Ausdruck, sondern die Angst vor Gewalt und Chaos. „Darumb auch vil blut vergossen ist worden,“ wie Luther hier anmerkt.

Genug der Darstellung.

Ich meine, dass uns Luther hier auch heute noch viel mit auf den Weg geben kann. Das Zentrum des Glaubens ist die Liebe, die Liebe, mit der Gott uns geliebt hat und immer lieben wird. Sie ist darum adäquater praktischer Ausdruck des Glaubens und Weisung für den, der da glaubt, wie er in seinem Leben handeln kann und soll. Sie ist der Maßstab, an dem sich jedes christliche Tun messen lassen sollte. Mit der Liebe Gottes im Herzen, so will ich es ausdrücken, geschieht es, dass ein angemessenes Tun erfolgt. Jede Situation ist anders und bedarf einer eigenen Beurteilung. Liebe ist keine statische Haltung, die über allem schweben lässt. Sie ist eine Erfüllung durch Gott. Sie fühlt sich ein, sie nimmt sich der Schwächeren an, Sie protestiert aber auch, wo Menschen ungerechtfertigte Regeln und Traditionen, denen zu folgen ist, in die Welt setzen. So bringt sie Gottes Wort, seine Liebe unaufdringlich aber klar in die Welt, entzogen jedem Zwang. Liebe ist eben Liebe.

„So weyt seyt ir noch nicht kommen, sagt Luther den Wittenbergern in seiner 7. Predigt noch einmal deutlich, „wiewol ir grosse gabe gotes habt und der vil habt: das erkenen der schrifft hoechlich.“

Wie sieht es bei uns aus?

Schluss

Meine letzten Worte dieser Predigt seien die, die Luther am Ende der sechsten, siebten und achten Invokavitpredigt gebraucht:

„Seyt got bevolhen. Amen.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.