Predigt zu den 95 Thesen

30.10.2016

Hinweis

Liebe Gemeinde, die Predigten in den Gottesdiensten in den nächsten 365 Tagen, die sich dem Reformationsgedenken widmen, werden in der Regel aus zwei Teilen bestehen. Einer Sachinformation zu dem Thema, das durch das Reformationsgedenken gegeben ist, folgt die eigentliche Auslegung. Diese fragt nicht allein danach, ob und welche Bedeutung die Gedanken Martin Luthers für uns heute haben. Sondern sie sucht das Evangelium in ihnen auf, die Gute Nachricht Gottes über unser Leben, mit der Gott uns ermutigt, aufbaut und lebenstüchtig macht. Damit dies geschehen kann, wird ein Bibeltext, an dem Luther sich orientierte, der Predigt zugrunde gelegt.

Predigt – Teil 1 – Sachinformation „95 Thesen“

Liebe Gemeinde, ob Martin Luther die 95 Thesen am 31. Oktober 1517 tatsächlich an die Schlosskirche oder an die Kirchentüren der Wittenberger Kirchen angeschlagen hat, ist eine immer wieder gerne diskutierte Frage. (Anm. 1: Erstmalige Erwähnung 1540 und von Melanchthon erst nach Luthers Tod gesagt) Gewiss ist, dass der Reformator die Thesen einem Brief beilegte, den er dem Erzbischof Albrecht von Brandenburg und Mainz und den für Wittenberg zuständigen Bischof von Brandenburg Hieronymus Schulz schrieb. Ersterer hatte eine „Ablassinstruktion“ herausgegeben, in der konkrete Bußleistungen beschrieben werden, die dazu führen würden, dass einem Menschen, ja auch Verstorbenen, die Sünden erlassen werden. Der Kauf von Beichtbriefen und das Einlegen von Geld „in den Kasten“, werden hier besonders empfohlen. Mit diesen Geldern finanzierte Albrecht seine Ernennung zum Erzbischof und seine Ämterhäufung, indem er Schulden beim Bankhaus Fugger beglich. Auch für den Bau des Petersdomes in Rom wurden die eingetriebenen Gelder verwendet. Dagegen richtet Luther nun sein Schreiben. Er erlebte es, dass die Menschen nicht mehr zur Beichte kamen, sondern sich in umliegenden Orten, in denen Ablassprediger wie Johann Tetzel auftraten, „Ablassbriefe“ kauften. Als Universitätslehrer verfuhr er dann so, wie es von ihm erwartet werden konnte: er stellte Thesen zur akademischen Diskussion, „Disputation“ genannt, auf: die berühmten 95 Thesen, die er – wie gesagt – seinem Brief an Albrecht und Hieronymus Schulz beilegte.

Luthers Haltung in den 95 Thesen lässt sich in wenigen Worten so zusammenfassen:

Christus hat dazu aufgerufen, dass das ganze Leben des Christen Buße sein soll (Mt 4,17). Bis zum Lebensende und selbst noch im Fegefeuer kann es immer sein, dass ein Mensch ernsthaft seine Schuld bereut und sich bessert. Eine letzte Heilsgewissheit gibt es nicht, auch nicht aufgrund der Läuterung im Fegefeuer. Jedenfalls sind die Menschen nie, auch nicht im Fegefeuer, das ja zur Reue führen soll, in einem statischen Zustand der Sündhaftigkeit. Allein Gott steht das Urteil über den Menschen zu.

Es gibt aber Satzungen der Kirche, die der Papst erlassen hat. Wer sich an diesen schuldig macht, der kann, wenn er solche Schuld bereut, auch päpstliche Absolution bekommen. Auch vollkommener Erlass diesbezüglich steht dem Papst zu.

Der weiß aber offenbar nicht, was mit dem Ablasshandel getrieben wird, nämlich dass die Ablassprediger und Bischöfe die kirchlichen Strafen in Strafen des Fegefeuers verwandelt haben und ihr Geschäft damit betreiben. Die großspurige Zusage des Erlasses der Strafen für alle Sünden, sogar für die Verstorbener, ist Betrug an den Menschen. Der Papst würde, wüsste er von alledem, eher den Petersdom in Schutt und Asche sinken lassen als dass er „erbaut werde aus Haut, Fleisch und Knochen seiner Schafe,“ wie Luther es drastisch formulierte.

In Wahrheit bekommt ein Christ durch das Verdienst Christi und der Heiligen Ablass der Sündenstrafen.

Die unverfrorene Ablassverkündigung untergräbt die Autorität des Papstes, da die Laien scharfsinnige Fragen stellen, von denen Luther einige nennt (Thesen 82-89). Die Kirche und der Papst werden ihren Feinden zum Gespött ausgesetzt und die Christen unglücklich gemacht.

Die Christen sind zu ermutigen, Christus durch Leiden, Tod und Hölle nachzufolgen. Sie dürfen darauf vertrauen, eher durch viele Trübsale hindurch in den Himmel einzugehen als durch die Sicherheit eines (falschen) Friedens.

Die bekannteste These, dies sei zum Schluss erwähnt, ist die These 27: „Lug und Trug predigen diejenigen, die sagen, die Seele erhebe sich aus dem Fegfeuer, sobald die Münze klingelnd in den Kasten fällt.“ Damit wird ein Satz aus Predigten des bekanntesten Ablasspredigers Johann Tetzel aufgegriffen: „Sobald der Gülden im Becken klingt im huy die Seel im Himmel springt.“ Oder wie wir ihn hochdeutsch kennen: „Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt!“

– Musik des Bläserkreises –

Predigt – Teil 2 – Ausgeführte Predigt

Liebe Gemeinde, vor einiger Zeit haben wir im Bibelgesprächskreis Luthertexte im Original gelesen. Dazu gehörten auch die 95 Thesen über den Ablass. Wir haben damals gestutzt. Das soll der Reformator Martin Luther sein, der diese Zeilen schreibt? Wir waren etwas ungläubig. Der diese Zeilen schreibt, spricht doch vom Fegefeuer! Er spricht von Heiligen und nennt sogar drei beim Namen! (Anm. 2: These 29 die Heiligen Severin und Paschalis; These 59 den Heiligen Laurentius) Er nimmt den Papst in Schutz, ja tritt für ihn ein und versteht sich als sein Helfer! Er kratzt die kirchliche Hierarchie nicht an! Auch stellt er das Ablasswesen als solches nicht vollkommen infrage!

Es sind wohl Missstände, die er aufgreift, ein ungebührlicher Fehler in der Konstruktion des Ablasses, wenn man so will, eine folgenreiche Fehlkonstruktion innerhalb der Kirche. Die Ebene der Bischöfe und der Erzbischöfe und natürlich die Ablassprediger sind sein Angriffspunkt. Sie sind der Grund des Übels. Sie sind „die Feinde des Papstes und Christi“ , wie Luther klar zu verstehen gibt – so These 53.

Die Frage, die sich uns stellte: kann denn bei diesen 95 Diskussionsthesen überhaupt vom „Start der Reformation“ gesprochen werden?

Ja, es kann. Ich meine sogar, dass das Datum eine gute Wahl ist. Es handelt sich ja um ein Symboldatum. Die Reformation ist nicht an einem Tag entstanden. Luthers sog. Turmerlebnis, als er entdeckte, dass der Gerechte aus Glauben lebt, lag da schon zurück. Sein Ringen um die Gnadenlehre in seinen Vorlesungen insb. zum Römerbrief, lagen zurück (1515/1516). Und seine sog. reformatorischen Hauptschriften, in denen er die gesamte Kirchenstruktur dann niederreißt, folgten im Jahr nach dem Thesenanschlag.

Dazwischen stehen die 95 Thesen. Mit ihnen steht Luther – so möchte ich es ausdrücken – noch mit einem Bein vor und mit dem anderen jenseits der Grenze zur Reformation.(Anm. 3: Vgl. hierzu Ebeling, Einführung, 73f)

Vielleicht schon zur Zeit des Thesenanschlags, vermutlich aber im Frühjahr 1518 formuliert, erscheinen im August 1518 Luthers Erläuterungen zu den 95 Thesen. Da ist der Bruch mit dem Papsttum und der etablierten Kirche dann vollzogen! Luther schreibt: „Ich kann also zwar nicht leugnen, dass alles ertragen werden muss, was der Papst tut; aber es tut mir leid, dass ich nicht alles als sehr gut rechtfertigen kann … Die Kirche bedarf einer Erneuerung, und das geht nicht bloß den Papst oder die vielen Kardinäle an … , sondern alle Welt oder vielmehr: Gott allein. Aber den Zeitpunkt der Erneuerung kennt der allein, der alle Zeit geschaffen hat. Bis dahin sind wir nicht in der Lage, die offenkundigen Missstände zu leugnen … Die Flut steigt schnell; es ist uns nicht möglich, ihr Einhalt zu gebieten.“ (Anm. 4: Martin Luther: Die Ablaßthesen und die Resolutionen (1517-1518). Martin Luther: Gesammelte Werke, (c) Vandenhoeck und Ruprecht, http://www.digitale-bibliothek.de/band63.htm)

Das Entscheidende ist, liebe Gemeinde, dass sich in den 95 Thesen erkennbar das Evangelium, wie es Martin Luther „erneut ans Licht gebracht hat“, wie ich in Abwandlung der Barmer Theologischen Erklärung formulieren darf, sich Bahn bricht.

Es geht Martin Luther, nein, es geht überhaupt und immer um die dem Evangelium und den Menschen angemessene, um die angebrachte Weitergabe des Evangeliums, der Guten Nachricht in die jeweiligen Zeit hinein. Was ist denn die richtige Art des Umgangs mit dem Evangelium, dass Menschen die Erfahrung machen können, dass der unnahbare und unvorstellbare Gott der Herr ist, seine Geschöpfe liebt, ihnen die Schuld nimmt, sie unter sein Kreuz stellt und zu seinem Leib zusammenfügt? Darum: wo dies durch Menschen verstellt oder sogar in sein Gegenteil verkehrt wird, entartet die Kirche. Was das an der Schwelle zur Reformation war, war keine Frage. (Das bestreitet auch kein Katholik heute mehr.)

Wo findet sich also das Evangelium, Gottes Zusage über unser Leben, in den Disputationsthesen, die ja gar keine Predigt sein wollen?

1.

Zum einen in der Berufung auf das Evangelium selbst.

Es fällt vielleicht nicht so auf, wie Luther hier aufgrund der Bibel argumentiert. In der ersten These kann man es noch leicht sehen. Luther geht von Jesu Bußruf in Matthäus 4,17 aus.

Dazu gesellen sich aber viele andere. Wenn die Schätze des Evangeliums als die Netze, mit denen man einst Menschen von Reichtümern fischte, bezeichnet werden (Anm. 5: These 65), hört man die Anspielung auf die biblische Geschichte des Fischzug des Petrus. Vom Kreuz Christi ist zweimal die Rede.(Anm. 6: Thesen 68 und 93) Ausdrücklich beruft Luther sich auf eine Stelle im 1. Korintherbrief. (Anm. 7: These 78; 1. Kor. 12,28) Jeremia wird zitiert. Mögen daher all jene Propheten verschwinden, die zum Volk Christi sagen: Friede, Friede!, und ist doch nicht Friede. (Anm. 8: These 92) Von der Nachfolge ist die Rede (Anm. 9: These 94) und von den Werken der Liebe und Barmherzigkeit. (Anm. 10: Thesen 42-45) Luther will auch die Verkündigung des Wortes Gottes Luther sicherstellen.(Anm. 11: „Wort Gottes“ wörtlich in Thesen 53 und 54) Das „Evangelium“ „der Herrlichkeit und Gnade Gottes“ (Anm. 12: These 62) ist das „Höchste“ (Anm. 13: These 55 ) und ist der wahre Schatz der Kirche. (Anm. 14: These 62)

Luthers Art der Bibelauslegung findet sich ebenfalls schon: Durch „Vernunft und Schrift“ sind die Schlüsse zu ziehen.(Anm. 15: Thesen 18 und 19) Er macht Schluss damit, auch die kirchliche Tradition als Offenbarungsquelle neben oder sogar über der Bibel gelten zu lassen. Die Bibel muss nicht geschützt werden durch menschliche Festlegungen. Hierarchie der Geistlichen, die fürbittende Maria u.a. sind nicht biblisch. Ein unverfälschtes Evangelium muss zum Zuge kommen.

Und das sind ja nicht schöngeistige Entdeckungen, sondern genau das erlebte Luther auch in seinen Glaubenskämpfen. Einer der profundesten Kenner Luthers, Gerhard Ebeling, hat geschrieben: „Woran lag es, dass es hier (sc. bei der Reformation) nicht bei bloßen Worten blieb, sondern zur reformatorischen Tat kam?“ Also dass es faktisch auch zur Reformation kam! Und formuliert dann das paradox Erscheinende: Es „kam zur Tat, weil die Notwendigkeit und das wirkliche Geschehen von Reformation in einer Tiefe erfasst wurden, dass die Reformation gar nicht mehr als Sache der Tat, sondern gerade und nur als Sache des Wortes verstanden werden konnte.“ (Anm. 16: Ebeling, Einführung, 60) Haben Sie das verstanden? – In meinen Worten: die Reformation kam zum Zuge, nur weil sie allein mit dem Wort, dem Wort Gottes auftrat und argumentierte.

Luther hat in seinem ganzen Ketzerprozess, in all seinen Religionsgesprächen, in aller Anfechtung immer nur das Wort, das scheinbar so schwache Wort eingebracht und das war seine Stärke. Er hat immer wieder und ausschließlich das Wort hörbar gemacht, das Wort Gottes, das in Jesus Christus erschienen ist und das durch die Bibel und durch die christliche Liebe, also durch Menschen, spricht. Luther wird zwei Jahre später schreiben, dass „du deinen Mund lässest sein einen Mund des Geistes Christi!“ (Anm. 17: Ebd.,64) Man versteht, warum Luther so viel gepredigt hat.

Und nun mag man sagen, ja, das war bei Luther so. Nein, es ist auch heute so. Die Bekennende Kirche etwa hat genau das getan, dass sie das Wort Gottes in die Waagschale geworfen hat. These 1 der Barmer Theologischen Erklärung: „„Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.“ Lutherischer konnte der Reformierte Karl Barth nicht formulieren.

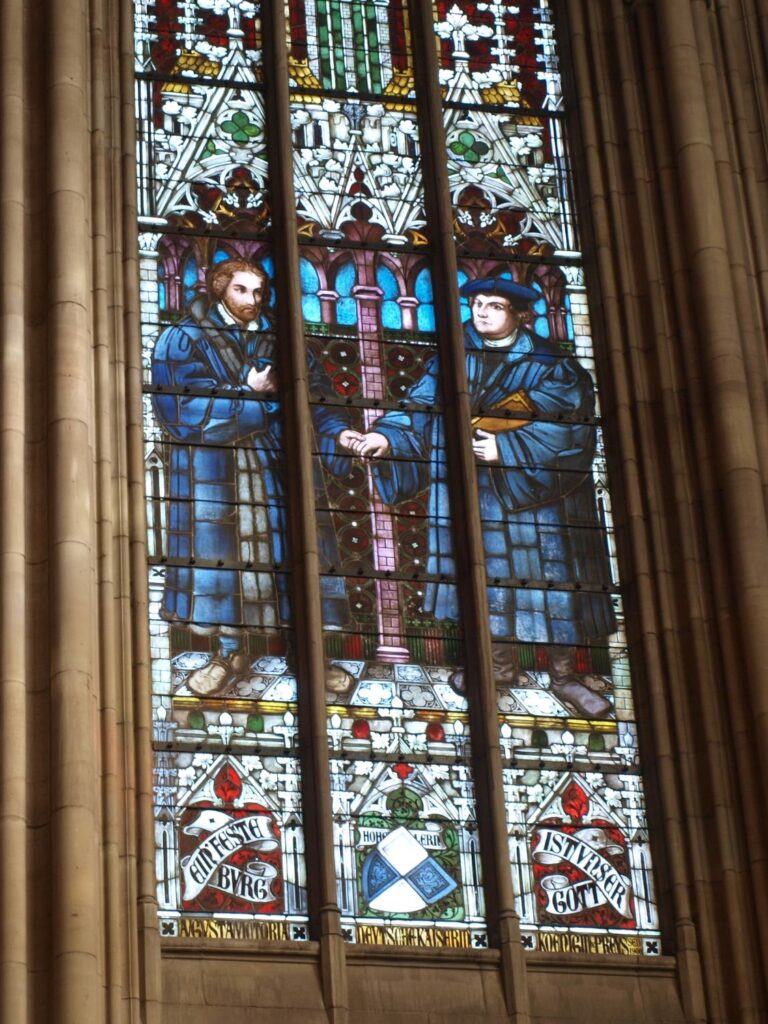

Die derzeitige Ausstellung in der Gemarker Kirche, in der die Barmer Theologische Erklärung 1934 von der Bekenntnissynode verabschiedet wurde, ist sehr bewusst überschrieben: „Gelebte Reformation – Barmer Theologische Erklärung.“

Liebe Gemeinde, und etwas anderes haben wir heute auch nicht. Das Wort allein macht uns persönlich, jeden Einzelnen, jede Einzelne und unsere Gemeinde als Gemeinschaft stark, dass wir Gottes Liebe erfahren und ebenso diese Welt sie erfährt. Das Wort Gottes tritt uns immer wieder gegenüber, baut uns auf, stellt uns in die Gemeinschaft Jesu Christi, lässt uns andere Maßstäbe setzen als die, die so oft so stark in dieser Welt wirksam sind. Das gilt im Grunde für jede Zeit.

2.

Ich komme wieder zu meiner Frage und zu einer zweiten Antwort.

Wo findet sich das Evangelium, Gottes Zusage über unser Leben, in den Disputationsthesen, die ja gar keine Predigt sein wollen?

Zum zweiten in dem Menschenverständnis Luthers, das er der Bibel und der Realität entnimmt. Es scheint ein wenig spektakulärer Satz zu sein, die These 4: „Daher bleibt Pein, solange Selbstverachtung, das ist wahre innere Buße, bleibt, nämlich bis zum Eintritt in das Himmelreich.“ So heilsgewiss wir sein können, wenn wir auf den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus schauen, so wissen wir doch, dass unser Alltag oft ganz anders aussieht. Zweifel drücken, wir leben Halbheiten in unserem Glauben, zeigen Schwächen, Streiten, Übervorteilen und fragen wenig nach Gott. Luther spricht davon, dass wir Christinnen und Christen wohl Gerechte sind, weil wir durch Jesus Christus gerecht geworden sind, aber als Menschen sind wir eben auch Menschen, sind nicht göttlich, sondern eben auch „Sünder“. „Simul iustus et peccator“, so taucht das in Luthers Schriften auf. Gerechte und zugleich Sünder, Sünder, die der Buße bedürfen, immer wieder, immer erneut, immer wieder zu Gott schauend: betend, bekennend „Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben.“

Im Bibelgesprächskreis haben wir über den „Lebensgottesdienst“ (Röm 12) gesprochen, dass unser ganzes Leben ja unter dem Zeichen der Liebe Gottes steht und wir mit unserem Leben dem dankbar entsprechen sollen. Und da war uns klar: Welche Kluft tut sich doch manches Mal auf zwischen dem Sonntagsgottesdienst und dem Alltag!

Meist glauben wir, dass der Mensch gut sein kann, dass er doch viele guten Dinge tun kann, wenn er sich nur Mühe macht im Blick auf seine Mitmenschen, wenn er seinen Verstand nur hinreichend einsetzt, ja wenn er die zehn Gebote befolgt, wenn er sich klar macht, dass seine Sünde in der Taufe ertränkt sei. Und weil das alles so ist, kann dem Menschen nicht mehr passieren, als dass er den ein oder anderen Fehltritt begeht.

Da würde Luther jetzt heftig widersprechen. Die Sünde geht viel tiefer. Sie ist viel radikaler. Menschen entgehen ihr nicht. Und wir wissen das auch. Wir müssen uns nur unsere Welt anschauen, unser Leben, sehen das Unrecht, Übervorteilung, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, Angst, Not, Krieg, Leben ohne die Liebe Gottes im Herzen. Wir sind und bleiben mit unserem Leben unendlich von Gott getrennt, finden ohne seinen Ruf auch nicht zu ihm. Wir bleiben Sünder.

Mit den Kindern im Schulgottesdienst habe ich am Freitag gesungen: „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ Da heißt es in der zweiten Strophe: „Es ist doch unser Tun umsonst,

Auch in dem besten Leben. Vor dir niemand sich rühmen kann.“

Also es gilt, ernst zu machen mit der Sünde, sie nicht einfach als etwas anzusehen, von dem man sich mit einem Ablassbrief freikaufen kann, sondern wirklich zu Gott zu wenden gemäß der ersten These: „Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte: ‚Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen‘, wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei.“ (Matthäus 4,17.)

3.

Ich greife meine Frage wieder auf.

Wo findet sich das Evangelium, Gottes Zusage über unser Leben, in den Disputationsthesen, die ja gar keine Predigt sein wollen?

Zum dritten in der unbedingten Zusage: „Allein aus Gnade“

Insbesondere in den Thesen 36 und 37 kommt dies zum Ausdruck.

Jeder wahrhaft reumütige Christ erlangt vollkommenen Erlass von Strafe und Schuld; der ihm auch ohne Ablassbriefe zukommt. (36)

Jeder wahre Christ, lebend oder tot, hat, ihm von Gott geschenkt, teil an allen Gütern Christi und der Kirche, auch ohne Ablassbriefe. (37)

Dazu kommen andere Thesen, die vom Verdienst Christi sprechen oder auch von seinem Kreuz. (Anm. 18: Schätze der Kirche = Es sind auch die Verdienste Christi und der Heiligen; denn sie wirken ohne Papst immer Gnade für den inneren Menschen, aber Kreuz, Tod und Hölle für den äußeren. (These 58); Verdienst Christi (These 60); Gnade Gottes und seiner Barmherzigkeit im Kreuz (These 68)

Genauso radikal wie die Sünde an uns Menschen heran will und uns „fällen“ will, greift die Gnade, die unverdiente Gnade Gottes nach uns.

Auf Jesus Christus können wir uns verlassen. Wir sind nicht abhängig von einer das Heil vermittelnden Kirche oder von einem Priester, sondern wir stehen als Menschen direkt vor Gott. Und der schenkt uns alles mit Jesus Christus. (Anm. 19: Römer 8,32)

Da muss man keine Angst vor sich selber, vor den eigenen Fehlern, vor seiner Gottlosigkeit haben. Wie auch Luther sich nicht mehr selbst kasteite, sondern zu einem Leben in der Gnade und Liebe Gottes fand (in dem dann auch noch manches gottlos wurde, denken wir etwa an seine späten Äußerungen zum Judentum).

Liebe Gemeinde, das ist das ganze Evangelium, das Martin Luther fand – und alles bei ihm ist dem letztlich nachzuordnen oder geht davon aus: die tiefe Einsicht in das menschliche Leben, in seine Verstrickung in Schuld wie die lebenstragende Erkenntnis des guten Willens Gottes, der uns in Jesus Christus gerecht macht, aufrichtet und damit fei macht von den Zwängen, alles immer nur richtig und gut machen zu müssen.

Das unbedingte Vertrauen darauf, dass Gott uns immer wieder zurechtrückt, ist unsere Antwort im Glauben auf Gottes Tun in Jesus Christus. Dieses Vertrauen lässt uns unser Leben meistern in allem, was auf uns zu kommt, bis wir wieder zu ihm gehen. Wie schreibt Luther in These 95? „Die Christen dürfen darauf vertrauen, eher durch viele Trübsale hindurch in den Himmel einzugehen als durch die Sicherheit eines (falschen) Friedens.“

Amen.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.