Predigt zur „Einmütigkeit der Kirche“

Ökumenischer Gottesdienst, St, Hedwig, Januar 2017

1. Korinther 1,10-17 (Einheitsübersetzung)

10 Ich ermahne euch aber, Brüder, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn: Seid alle einmütig und duldet keine Spaltungen unter euch; seid ganz eines Sinnes und einer Meinung.

11 Es wurde mir nämlich, meine Brüder, von den Leuten der Chloë berichtet, dass es Zank und Streit unter euch gibt.

12 Ich meine damit, dass jeder von euch etwas anderes sagt: Ich halte zu Paulus – ich zu Apollos – ich zu Kephas – ich zu Christus.

13 Ist denn Christus zerteilt? Wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden?

14 Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Krispus und Gaius,

15 sodass keiner sagen kann, ihr seiet auf meinen Namen getauft worden.

16 Ich habe allerdings auch die Familie des Stephanas getauft. Ob ich sonst noch jemand getauft habe, weiß ich nicht mehr.

17 Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, aber nicht mit gewandten und klugen Worten, damit das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird.

Liebe Gemeinde,

[1 Einleitung: Reformationsgedenken in geschichtlichen Kontexten]

ich beziehe mich jetzt nicht auf die Evangeliumslesung, sondern auf die Epistel 1. Korinther 1. Sie ist geradezu eine Steilvorlage für unseren ökumenischen Gottesdienst heute.

„Ich ermahne euch aber, Brüder, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn: Seid alle einmütig und duldet keine Spaltungen unter euch; seid ganz eines Sinnes und einer Meinung.“

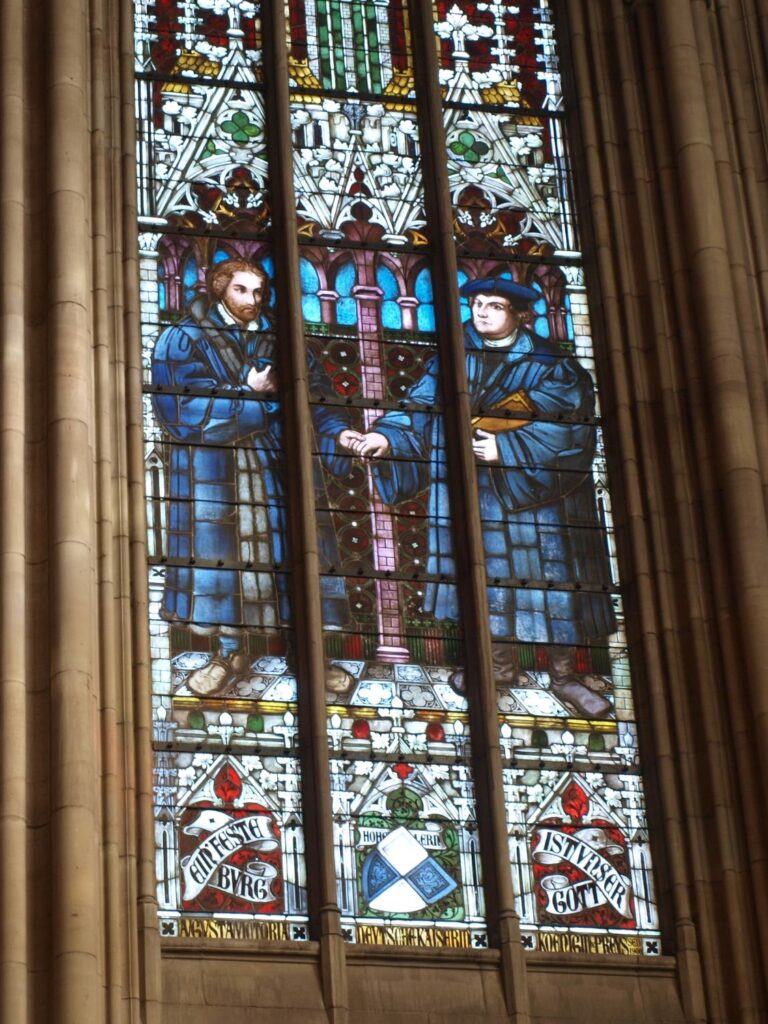

Wir stehen im Jahr des Gedenkens „500 Jahre Reformation“.

Jedes Reformationsgedenken war ein Kind seiner Zeit. In der Rückschau ist jedes seit 1617 als ein Zeugnis der jeweiligen Zeit zu erkennen:

1617 und 1717 stand es unter dem innerprotestantischen Streit zwischen reformiert und lutherisch,

1817 unter dem Eindruck der Befreiung von der napoleonischen Fremdherrschaft.

1917 waren die Feierlichkeiten nationalistisch geprägt.

2017 begehen wir nun das erste Reformationsgedenken in einem ökumenischen Horizont. Natürlich: Evangelische Christen gedenken! Sie legen den Wert der Reformation auf’s Tableau. So heißt es z.B. in einer der zahlreichen Veröffentlichungen: „Die Reformation ist ein Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung. Die epochalen Veränderungen, die sie hervorbrachte, hatten Wirkungen quer durch alle Kontinente. Was von ihr ausging, ist darum ein Ereignis nicht nur von nationaler, sondern von europäischer, ja, weltweiter Relevanz.“

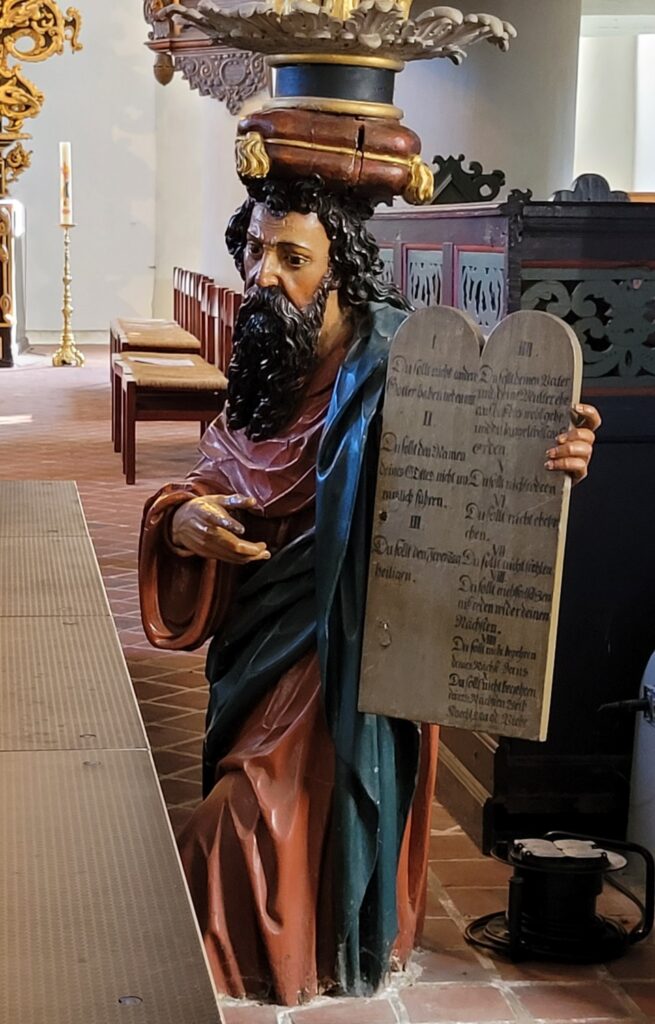

Aber nun legen die evangelischen Christen eben auch Wert darauf, nicht einen verehrten Helden „Luther“ auf einen Sockel zu heben – der steht ohnehin schon auf ziemlich vielen Sockeln -, sondern verletzungsfrei, im Miteinander der Konfessionen, unter Gegenseitigkeit ein ökumenisch tatsächlich weiterführendes Jubiläum zu begehen.

Unsere Rheinische Kirche hat in Übereinstimmung mit der EKD schon früh die ökumenische Weite eröffnet; darüber haben wir bereits bei den Ökumenischen Abende 2013 im Pfarrsaal nachgedacht. In ihren „Leitgedanken“ zur sog. Reformationsdekade formuliert die Evangelische Kirche im Rheinland:

„In Übereinstimmung mit der EKD feiert die Evangelische Kirche im Rheinland in der Reformationsdekade kein „Luther-Jubiläum“. Vielmehr gilt es, für die Christinnen und Christen, für die Kirchen und für unsere Gesellschaft die direkten und indirekten Folgen der Reformation mit ihren vielfältigen Wurzeln und Ausprägungen für die heutige Lebenswirklichkeit zu verdeutlichen. Wir wollen keine historisch gewachsenen Spaltungen vertiefen, sondern zu einem gemeinsamen Nachdenken über die Konsequenzen der Nachfolge Christi und die daraus folgernde Reform aller christlichen Kirchen anregen. … Wir nehmen dankbar zur Kenntnis, dass sowohl die römisch-katholische Kirche als auch Freikirchen und orthodoxe Kirchen ihr Interesse an einer Mitwirkung … bekundet haben.“

Ein Ausdruck dessen wird das sog. „Christusfest“ am 2. Pfingsttag auf dem Laurentiusplatz sein.

[2 Zuspruch der Einheit]

Wenn ich das so sage, empfinden wir den Lesungstext aus 1. Kor. 1 vielleicht gar nicht als den Aufruf zur Ordnung an uns, wie Paulus ihn verstanden hat. Wir sind ja im Begriff, die „Spaltungen“ zu überwinden. Wir arbeiten ja daran.

Gerade wir hier auf den Elberfelder Südhöhen. Wir betonen durch unsere Ökumene das Gemeinsame und sprechen bestimmt nicht dem anderen die Gliedschaft am Leibe Christi ab. Gerade am Montag kam das noch einmal zum Ausdruck, als wir – Vertreter*innen aus St. Hedwig und der Johanneskirche – über das Osterfeuer nachdachten. Wir haben betont, wie wichtig das gemeinsame Tun gerade auch zu Ostern als Zeugnis vor der Welt ist; an den Tagen, an denen wir Gottes Versöhnung mit der Welt feiern. Kann nicht das getrennte Leben der Konfessionen das Signal in die Welt sein.

Paulus gibt uns hier zu solchem Tun Recht: „Ihr seid!“, sagt er. Ihr seid, was Ihr seid! Der Leib Christi. Und der ist nicht zerteilbar.

Die Einheit der Kirche begründet sich darin, dass sie der eine Leib Christi ist (!). Die Gemeinschaft derer, die in die Heilstat Gottes in seinem Sohn Jesus Christus hinein getauft sind, kann nicht von Menschen zerteilt werden. Wer die Einheit angreift oder aufkündigt, greift Christus selbst an. Er bringt das Kreuz Christi um seine Kraft.

1. Kor. 12,12: „Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind: so auch Christus.“

Und V. 21: „Das Auge kann nicht sagen zu der Hand: Ich brauche dich nicht; oder wiederum das Haupt zu den Füßen: Ich brauche euch nicht.“

[3 Aufruf zur Buße]

Natürlich, das, was Paulus hier sagt, kann auch uns zur Mahnung, zum Aufruf zur Buße werden. Das ist eben dann nötig, wenn sich eine Konfessions“partei“ für die eine maßgebliche hält, also da, wo wir einen Ausschließlichkeitsanspruch erheben, wo wir auch nur in Gedanken dem anderen absprechen, in Christus zu sein. Da ist dann tatsächlich der Tatbestand der Zerrissenheit, den Paulus hier so vehement kritisiert, gegeben.

Eingestehen müssen wir uns natürlich: Es hat ja die Verwerfungen gegeben. Jahre-, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Und wir können heute auch nicht so tun, als habe es die Abgrenzungen, die Abschottung, das Bekriegen nicht gegeben. Wie kann angesichts dieser Verwerfungen, rechte Buße aussehen?

Es gibt ein gemeinsames Wort der EKD und der DBK. Das heißt: „Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen“. Darin haben die Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland ein „Gemeinsames Wort zum Jahr 2017“ veröffentlicht, und zwar am 16. September 2016.

Es geht da – in meinen Worten ausgedrückt- im Wesentlichen um das, was sich die Konfessionen in der Folge der Reformation angetan haben und um die Wirkungen und Nachwirkungen dessen im „kollektiven Gedächtnis“ unserer Konfessionen. Also durchaus um uns. Dabei wird ein bestimmtes Verfahren aufgegriffen, das zum ersten Mal in Südafrika Mittel zur Versöhnung geworden ist, aber auch andernorts hilfreich zur Versöhnung geworden ist. „Healing of Memories“ heißt das, also „Erinnerungen heilen“.

So sagen Landesbischof Bedford-Strohm und Kardinal Marx darüber: „Es ist in unseren Augen ein herausragender Moment unserer Gemeinschaft, nach Jahrhunderten gegenseitiger Abgrenzung ein Reformationsjubiläum in dieser Bereitschaft zu Vergebung und Aufbruch zu begehen.“

Es ist keine Frage, dass das positiv ist. Wie wir mit den Verwerfungen in unserer gemeinsamen Geschichte umgehen, muss geklärt sein und es gehört unter der Versöhnung Christi gestellt.

Allerdings, und das muss kritisch angemerkt werden, wird die folgenreiche Reformationsgeschichte – so ist mein Eindruck – in ein eigenartiges Licht gerückt, das ihr nicht gerecht wird. Die theologischen Debatten und das theologische Ringen um die Wahrheit des Evangeliums insb. im 16. Jahrhundert werden leider banalisiert, „indem … diese nur von ihren späteren Folgen her bewertet“ werden. „Wenn gesagt wird, der Papst und die Bischöfe hätten damals nicht die Kraft gehabt, die Vorgänge in Deutschland und der Schweiz angemessen einzuschätzen und konstruktiv zu reagieren, und auf der anderen Seite sei der Eigensinn der reformatorischen Bewegung stärker ausgeprägt als der Wille zur Einheit, dann erscheint die Reformation als Folge von Trägheit, Eitelkeit und anderen moralischen Defiziten,“ schreibt ein Kritiker (Dr. Martin Schuck, Vorsitzender des Ev. Bundes in der Pfalz).

Dass wir Evangelischen nicht gerne die Reformation als einen bedauerlichen Betriebsunfall aufgrund mangelnder Empathie und Sensibilität der Reformatoren ansehen wollen, sondern durchaus der Reformation mehr abgewinnen können, wird auch Katholiken sicher nicht erstaunen.

Aber auch Katholiken blicken nicht nur auf ein 16. Jahrhundert zurück, in dem die Kirche, „ihre“ Kirche, theologisch nichts auf dem Kasten gehabt hätte. Kardinal Cajetan z.B., der Luther das „Revoco“, „Ich widerrufe“ in den Mund legen wollte, war ein sehr fähiger Theologe. Ich las jetzt die Einschätzung, dass es bedauerlich sei, das zwei der besten Theologen des 16. Jahrhunderts, nämlich Cajetan und Luther, in einem Ketzerprozess aufeinander trafen und nicht als Theologen.

Ich behaupte einfach einmal: Heute will gewiss auch kein Katholik mehr hinter die gewonnenen und errungenen Erkenntnisse und Freiheiten der Glaubensdebatten zurück. Und insofern ist natürlich bei allem Schlimmen, was auch geschehen ist, der Impuls der Erneuerung des Leibes Christi im 16. Jahrhundert für alle Beteiligten ein positiver, den man uns nicht wegtherapieren muss.

(Ich will es dabei belassen.)

Ich denke, Bußbereitschaft, Verständigung, Diskussion um den Umgang mit dem, was leider auch geschehen ist, und was auf uns nachwirkt, ja! Aber kein Kleinmachen oder gar Verschwiegen oder gar Leugnen des Fortschritts. Und es ist ein Fortschritt für uns alle, dass wir freier geworden sind gerade auch aufgrund der damaligen Erkenntnisse. Und die liegen ja nicht einfach nur auf der evangelischen Seite, wenngleich ganz zu Anfang alles an der Person Luthers hing.

Um es klar zu stellen: Uniformität fordert Paulus hier nicht ein. Ein persönliches Gedenken derer, die einen Menschen getauft haben, greift er nicht an. Und wenn wir uns auf Luther berufen oder auf Franziskus, dann wäre das sicher auch für Paulus erst einmal ok., wenn wir damit nicht den Leib Christi spalten.

[4 Einmütigkeit]

Seid alle einmütig, so übersetzt die EÜ sehr schön den griechischen Ausdruck für „dasselbe sagen“. Übrigens nicht so Luther 2017!

τὸ αὐτὸ λέγητε

„Der griechische Ausdruck ‚dasselbe sagen‘ ist eine geläufige Wendung für die Einmütigkeit des Denkens, Redens und Handelns.“ (Friedrich Lang, NTD Band 7, S. 20)

Einmütigkeit des Denkens, Redens und Handelns, das ist unsere gemeinsame Maxime, der wir nachstreben sollen, in den Fragen des Glaubens, im Zentrum des christlichen Glaubens und den Werten, die sich daraus ergeben einmütig zu sein.

Übrigens: Die Kirchenordnung der Evangelsichen Kirche im Rheinland schreibt genau dies für die Gremienarbeit übrigens vor! Sie sollen einmütig entscheiden! Art. 27, (2): „Das Presbyterium soll sich bemühen, seine Beschlüsse einmütig zu fassen.“ Art. 106 (2) „Die Kreissynode soll sich bemühen, ihre Beschlüsse einmütig zu fassen.“

[Auch: Art. 118 (2) KSV; 142 (2) Landessynode; Art. 155 (2) Kirchenleitung; Art. 160 (2) Kollegium des LKA]

In der Kirche soll „Einmütigkeit“ herrschen, provokativ gesagt: nicht Demokratie!

Die kath EÜ und die KO der EKiR stimmen hier überein!

Einmütig „in Christus“ heißt: nach Christus fragen und durch ihn zu einer Übereinstimmung zu kommen und danach handeln!

Einmütigkeit, das ist das Maß „einen Mutes sein“, gleichen Mutes sein, Einvernehmlichkeit herstellen, gleich gesinnt auftreten; im Einvernehmen miteinander sein, im besten Falle: mit einer Stimme sprechen.

Das ist das, was in unseren Kirchen und im Miteinander unserer Konfessionen nötig ist. Und da sind wir meine ich, schon relativ weit.

In den Leitgedanken zur Beteiligung der Evangelischen Kirche im Rheinland an der Reformationsdekade heißt es:

„Die religiöse Welt verändert sich tiefgreifend; die westlichen Gesellschaften bewegen sich in die Richtung multikultureller und multireligiöser Verhältnisse, wenn sie nicht schon von diesen geprägt sind. In dieser Situation sind die Einsichten, die in den Gegensätzen und im Miteinander der christlichen Konfessionen gewachsen sind, hilfreich zur Geltung zu bringen.“

Das macht unsere Einmütigkeit noch einmal dringlich!

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.