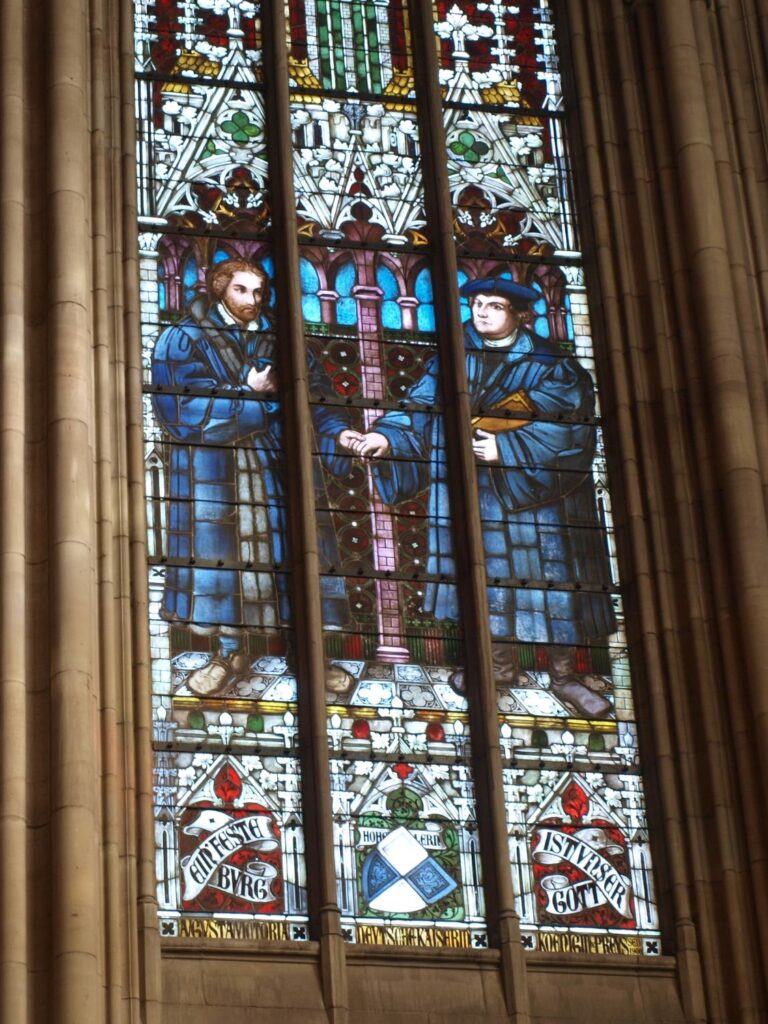

Predigt zu „Ein feste Burg ist unser Gott“

Sonntag Kantate, 14.05.2017

Sachinfoteil – „Luther und die Kirchenmusik“

Martin Luther ist als der „Vater“ des evangelischen Kirchengesangs bezeichnet worden. Das kann man mit Fug und Recht behaupten. Wenn man in seine sog. „Deutsche Messe“ von 1526 schaut, so werden in der Vorrede für den Sonntagsgottesdienst immer wieder deutsche Lieder gefordert.

Er selbst hat sah das so, wie er einmal beschreibt:

„Ich wollte heute gerne eine deutsche Messe haben […] ich wollt ja gerne, daß sie

eine rechte deutsche Art hätte. Denn dass man den lateinischen Text verdolmetscht,

und lateinischen Ton oder Noten behält, lasse ich geschehen; aber es lautet nicht

artig noch rechtschaffen. Es muß beide, Text und Noten, Accent, Weise und

Geberbe aus rechter Muttersprache und Stimme kommen;

sonst ist Alles ein nachahmen wie die Affen thun.“

Wie ist er zu seiner Liebe zur Musik gekommen? (Anm. 1:Vgl. hierzu: https://www.luther2017.de/de/reformation/und-kultur/musik/protestlieder-und-psalmgesaenge-luther-als-musiker/)

„In Eisenach. Hier, in der Heimatstadt seiner Eltern, besuchte Luther ab 1497 vier Jahre lang die Lateinschule. Er lernte Musiktheorie und sang im Chorus Musicus der Georgenkirche.“

„Auch sang Luther in der Eisenacher Kurrende, einem Schüler-Chor, der gegen Bezahlung auch zu Festen und Anlässen sang.“

„Zudem gehörte er zum Schülerkreis um die ihm wohlgesonnene Patrizierfamilie Cotta, wo man in geselliger Runde einfache Lieder und mehrstimmige Motetten sang.“

„Später studierte Luther an der Erfurter Universität neben Theologie auch Musik und Kontrapunkt, eine Sanges- und Kompositionstechnik. Er spielte die Laute und musizierte so gut, dass ihn damals ein Kommilitone als „musicus et philosophus eruditus“, als gelehrten Musiker und Philosophen pries.“

Er hat seine Kenntnisse und Liebe zur Musik in den Dienst der Reformation gestellt.

„In seiner Schrift „Formula missae“ (1523) klagte er, dass „allein der Chor der Pfaffen und Schüler singt und antwortet, wenn der Bischof das Brot segnet oder Messe hält.“ Um die frühchristliche Praxis des Gemeindegesanges wieder zu beleben, forderte er „deutsche Gesänge, die das Volk unter der Messe singe.“

Aber es fehlte an solchen Gesängen.

So hat er selber Lieder geschrieben. 1523 fängt er an; die meisten wurden 1524 geschrieben. Mehr als 20 Melodien sind bekannt. Bekannt sind vielleicht 45 Lieder.

Die Lieder – sowohl die Texte als auch die Melodien – sind Generationen Ausdruck ihres tiefen Glaubens geworden.

Die Bekanntesten sind:

- Nun komm der Heiden Heiland

- Vom Himmel hoch da komm ich her

- Gelobet seist Du Jesus Christ

- Verleih uns Frieden gnädiglich

- Ein feste Burg ist unser Gott

- Christ lag in Todesbanden

- Nun freut euch, lieben Christen

- Erhalt uns Herr bei Deinem Wort

- Die beste Zeit im Jahr

- Vater unser im Himmelreich

- Aus tiefer Not schrei ich zu Dir

Luther verkündigt durch seine Lieder und predigt. So werden die Weihnachts- und die Ostergeschichte erzählt und das Vaterunser oder der Katechismus erklärt.

In der bereits genannten „Deutschen Messe“ von 1526, dem Wittenberger deutschsprachigen Gottesdienst, stehen deutschsprachige Lieder ganz am Anfang und nach der Epistellesung. Auf das Evangelium folgt Luthers Glaubenslied „Wir glauben all an einen Gott“.“

„Auch im Rahmen der Abendmahlsliturgie werden Gemeindeliedstrophen gesungen.“

„Schon bald hielt man in eigenen Gesangbüchern die gedruckten Lieder fest, – ebenso Gebete, liturgische Gebräuche sowie erklärende und reflektierende Texte.“

„Die Reformation legte einen Grundstein der europäischen Musikkultur. Ohne Martin Luthers Musikverständnis hätte es – zumindest in dieser Weise – keinen Heinrich Schütz, keinen Johann Sebastian Bach, keine Posaunenchöre gegeben.“(Anm. 2: https://www.welt.de/sonderthemen/luther-2017/article159058990/Gesang-wurde-zur-wirksamsten-Waffe-der-Reformation.html)

Lied während der Predigt EG 362,1-4 „Ein feste Burg“ (Ps 46 / 1529)

Predigt Teil 2 – „Ein feste Burg ist unser Gott“

Wir haben das Lied „Ein feste Burg“ gesungen. Grundlage ist der Psalm 46, den ich als Predigttext lesen möchte:

1 Ein Lied der Korachiter, vorzusingen, nach der Weise »Junge Frauen«.

2 Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.

3 Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken,

4 wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Sela.

5 Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind.

6 Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben; Gott hilft ihr früh am Morgen.

7 Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen, das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt.

8 Der HERR Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Sela.

9 Kommt her und schauet die Werke des HERRN, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet,

10 der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt.

11 Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden.

12 Der HERR Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Sela.

Liebe Gemeinde,

„Ein feste Burg ist unser Gott“ – es ist vielleicht das bekannteste untern den bekannten Liedern des Reformators. Es hat sicherlich die nachdrücklichste Wirkungsgeschichte. In den verschiedenen Generationen hat es Kraft entfaltet und ist vom Glaubenslied Luthers zum Bekenntnislied im 30jährigen Krieg wie im Kirchenkampf geworden. Es avancierte auch zum National- und Kriegslied. Es wurde von tief gläubigen Menschen gesungen wie durch Machthaber missbraucht.

Uns interessiert es heute als Glaubenslied. Der historischen Frage, welche Situation Luther vor Augen hatte (seinen Auftritt vor Kaiser und Reichsständen in Worms; Glaubensverfolgungen; Seuchen; die Türkengefahr) muss hier nicht nachgegangen werden.

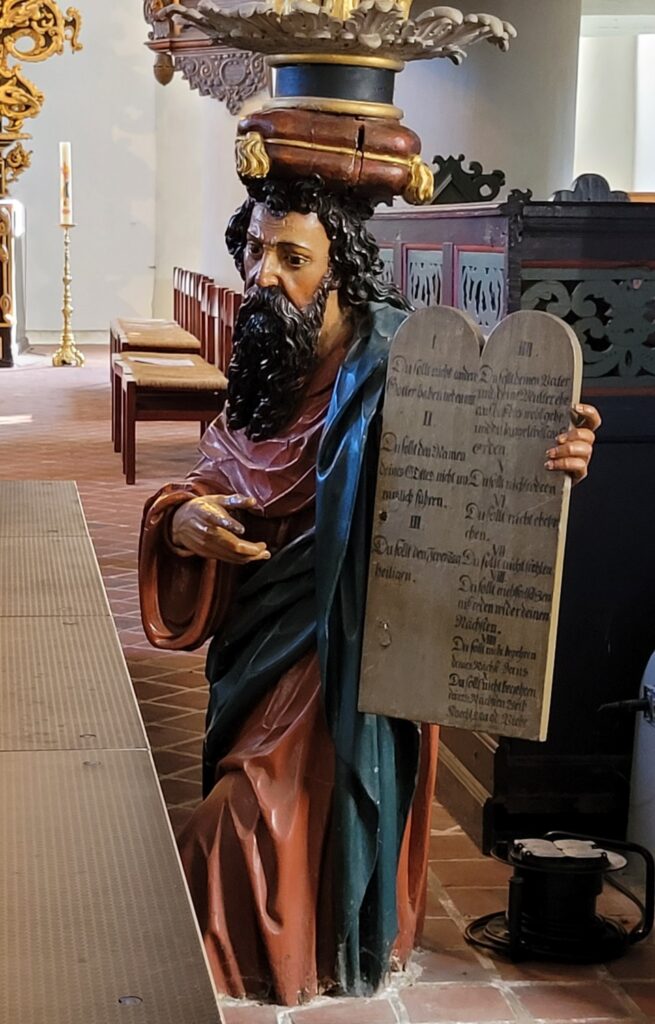

Auf jeden Fall hatte Luther Burgen vor Augen. Es muss nicht die Wachtburg gewesen sein, was ja nahe liegt. Aber Luther kannte natürlich auch andere; und er kannte Stadtbefestigungen, wie wir sie heute nicht mehr haben. Er kannte das Schutzbedürfnis, dem man sich in der Welt des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit in unmittelbarer räumlicher Umgebung und Nähe stellen musste.

Die Burg wird ihm zum Sinnbild für den Schutz Gottes. In ihr ist der Mensch vor dem Feind geborgen. Der Feind kann einem Menschen nichts anhaben. In die Burg kann er sich zurückziehen, die Brücke hochziehen und die Mauern ihren Dienst tun lassen. So wie diese Burg ist Gott „unsere Zuversicht und Stärke“ wie der Psalm 46 sagt.

Luther und seine Zeit erlebten die Bedrohungen viel unmittelbarer als wir heute. Kindersterblichkeit, Krankheiten, Kriegshorden, die durchs Land zogen – es war eine angsterfüllte Zeit. Es geht in der Welt nicht mit rechten Dingen zu, wenn so viel Elend möglich ist, das Leben für viele eine Plage und ein Jammertal ist. Da muss eine Macht am Werk sein, die sich als Gegenspieler des liebenden Gottes aufführt. Und Luther greift den Begriff „Fürst dieser Welt“ auf, den man im Johannesevangelium findet. Der wütet auf Erden. (Anm.3: Johannes 12,31: Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt; jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Johannes 14,30: Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich. Johannes 16,11 über das Gericht: dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist.)

Das mag für uns zunächst eine eher fremde Vorstellung sein. Aber wenn wir etwas darüber nachdenken, dann können auch unser Wohlstand und unsere heutigen Möglichkeiten nicht darüber hinweg täuschen, was es alles an Elend in dieser Welt gibt.

Wir müssen ja nur die Nachrichten anstellen. Was Menschen Menschen antun, dass die Kriegsmaschinerien nicht zu stoppen scheinen, Hunger und menschlicher Wahnwitz.

Dazu persönliche Probleme, Niederlagen, Krankheiten, Verluste.

Wer oder was steckt dahinter? Der „Fürst dieser Welt“?

Offenbar sind auch wir heute machtlos, wenn gleich es ja viele Anstrengungen gibt, dem Treiben Einhalt zu gebieten. Und wir können nur dankbar sein, dass es so viele Menschen gibt, die versuchen, entgegen zu steuern durch ein hohes Maß an Engagement und Aufopferungsbereitschaft.

Aber unter dem Strich scheint es immer noch zu sein, wie Luther es beschreibt: „Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren.“

Nun will aber Luther nicht das Elend beschreiben. Das haben Menschen immer vor Augen und leiden darunter. Sondern seine Botschaft ist die Verkündigung dessen, der allein dem Elend wehren kann, indem er dem Übel an die Wurzel geht: Jesus Christus.

Es streit für uns der rechte Mann,

den Gott hat selbst erkoren.

Fragst du, wer der ist?

Er heißt Jesus Christ,

der Herr Zebaoth,

und ist kein andrer Gott;

das Feld muss er behalten.

„Das Feld muss er behalten.“ Also es darf nicht zum Sieg des Fürsten dieser Welt kommen.

So wie es auch das Johannesevangelium versteht, so auch Luther. Christi Tod und Auferstehung bedeuten das „Fällen des Fürsten dieser Welt“. Johannes 12,31 heißt es: „Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt; jetzt wird der Fürst dieser Welt hinaus gestoßen werden.“

Dessen Macht ist gebrochen. Sie verpufft. Gewiss spüren wir sie noch, ja es scheint immer noch so:

Dass „die Welt voll Teufel“ ist und „uns gar verschlingen“ will.

Doch jetzt gilt es nicht mehr, sich zu fürchten; zumindest ist die Furcht doch sehr gemildert, wenn wir uns auf das Kreuz Christi verlassen: „so fürchten wir uns nicht so sehr“ textet Luther.

Wir können uns darauf verlassen.

Der Fürst dieser Welt, stellt sich nur noch „saur“. Er ist sauer, dass er nichts mehr wirklich ausrichten kann.

„Tut er uns doch nichts!“ Das ist vielleicht die wichtigste und die tröstlichste Aussage. Obwohl uns noch vieles anfechten mag. Er tut uns damit nichts mehr, weil „er ist gericht“. Er ist gerichtet!

Es kann uns ja – so möchte ich hier Paulus anführen – nichts mehr trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus erschienen ist. Paulus nennt ja ausdrücklich die „Kreaturen“, die „Geschöpflichkeiten“ (Römer 8):

Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert?

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,

weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.

„Ein Wörtlein kann ihn fällen.“ Das ist die grandiose Aussage. Das hatte Luther erlebt. Als er vor Kaiser und Reich stand und sich auf die Bibel berief. Das hat er auch später beschrieben, dass er damals nichts als das Wort Gottes hatte. Auf dieses allein hatte er sich berufen und damit nicht mehr und nicht weniger als die Einheit der mittelalterlichen Welt zerbrochen.

Mit diesem Wörtlein hatte er immer wieder gekämpft, allein das Wort, sola sciptura, in den theologischen Disputationen und in der Zuwendung zu den Menschen, in der Seelsorge.

Inwieweit können wir heute diese Erfahrung machen? Haben wir es überhaupt schon probiert? Das „Wörtlein“ kann Berge versetzen.

Die letzte Strophe greift darum noch einmal „das Wort“, auf, das auf jeden Fall stehen bleiben muss in dieser Welt, als das Heilswort in einer heillosen Welt, als das Gegenwort zu der geschundenen Welt, als das Lebenswort zu der Todeswelt.

Und dem Wort ist auch kein anderer Gedanke hinzuzufügen – „und kein Dank dazu haben“, so drückt Martin Luther sich aus. Nichts ist hinzuzufügen, keine Tradition, wie die etablierte Kirche tut, noch sonstige Lebensweisheiten und –pläne.

Und dann fasst Luther zum Schluss das ganze Vertrauen zu Gott zusammen. Er versichert uns:

„Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben.“

Da mag sein, was da wolle.

Das erinnert mich an die Worte, die Karl Barth auf seinem Sterbebett als allerletzte gesagt hat, bevor er seine Augen schloss: „Es wird regiert.“

Luther war sich so sicher, dass er noch hinzufügt:

Nehmen sie den Leib,

Gut, Ehr, Kind und Weib:

lass fahren dahin,

sie haben’s kein Gewinn,

das Reich muss uns doch bleiben.

Ja, das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann, dass uns alles genommen wird, sogar die liebsten Menschen, die wir um uns haben, ändert nichts daran, dass Gott sein Reich uns vorbehalten hat und wir in ihm leben. In Ewigkeit.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.