Die Bedeutung der Reformation durch Martin Luther

Zeitungsbeitrag am Freitag, den 4. November 2016

Liebe Leserin, lieber Leser,

es „luthert“. Am vergangenen Montag hat das Jubiläumsjahr „500 Jahre Reformation“ begonnen. Schon lange hat man nicht mehr so viel über Martin Luther und die Reformation erfahren. Die Tageszeitung brachte jüngst eine Sonderbeilage. Unüberschaubar ist die Fülle an Gottesdiensten und Veranstaltungen an unterschiedlichsten Orten über ein ganzes Jahr verteilt. Prominente wie Kabarettist Eckart von Hirschhausen, Fußballtrainer Jürgen Klopp und die ZDF-Nachrichtensprecherin Gundula Gause erklären, welchen Stellenwert reformatorisches Gedankengut für sie besitzt. Bischöfe verschiedener Konfession pilgern durchs Heilige Land; andere treffen sich im Beisein des Papstes im schwedischen Lund. Die Evangelische Kirche in Deutschland hatte bereits gleich zehn Jahre Reformationsgedenken, die sog. „Reformationsdekade“, ins Leben gerufen und eigens eine publikumswirksame „Reformationsbotschafterin“, nämlich Margot Käßmann, berufen. Vor wenigen Tagen erklärte ein Fernsehsprecher den Reformationstag prompt zum höchsten protestantischen Feiertag!

„Ist das nicht ein bisschen viel Luther?“ Diese Frage eines Gemeindegliedes verwundert nicht. Ist denn ein solcher Aufwand, an dem ja nicht nur die Evangelische Kirche, sondern auch Landesregierungen und die Bundesregierung beteiligt sind, gerechtfertigt?

Ja, muss man sagen. Ja, wenn wir nicht ganz geschichtsvergessen werden wollen. Ja, wenn wir verstehen wollen, warum unsere Welt so ist, wie sie ist. Jede und jeder von uns ist so, wie er bzw. wie sie ist, weil es den damaligen Kulminationspunkt der deutschen Religions-, Kultur- und politischen Geschichte gegeben hat. Das gilt für evangelische wie katholische Christen und auch für die, die gar keiner Kirche angehören. Das gilt sogar für Menschen weit über Deutschland hinaus. Seit dem Mittelalter wurden unser heutiges Denken und unsere heutige Ordnung durch keinen anderen Anstoß so stark beeinflusst wie durch die Reformation.

Die Reformation ist nicht an einem Tag entstanden. Es hat schon vor ihr Strömungen in Wissenschaft und Frömmigkeit gegeben, die auf eine Reform der Kirche drangen. Moralisch war die Kirche im beginnenden 16. Jahrhundert schon lange nicht mehr integer. Es lag in der Luft, dass sich etwas ändern müsse.

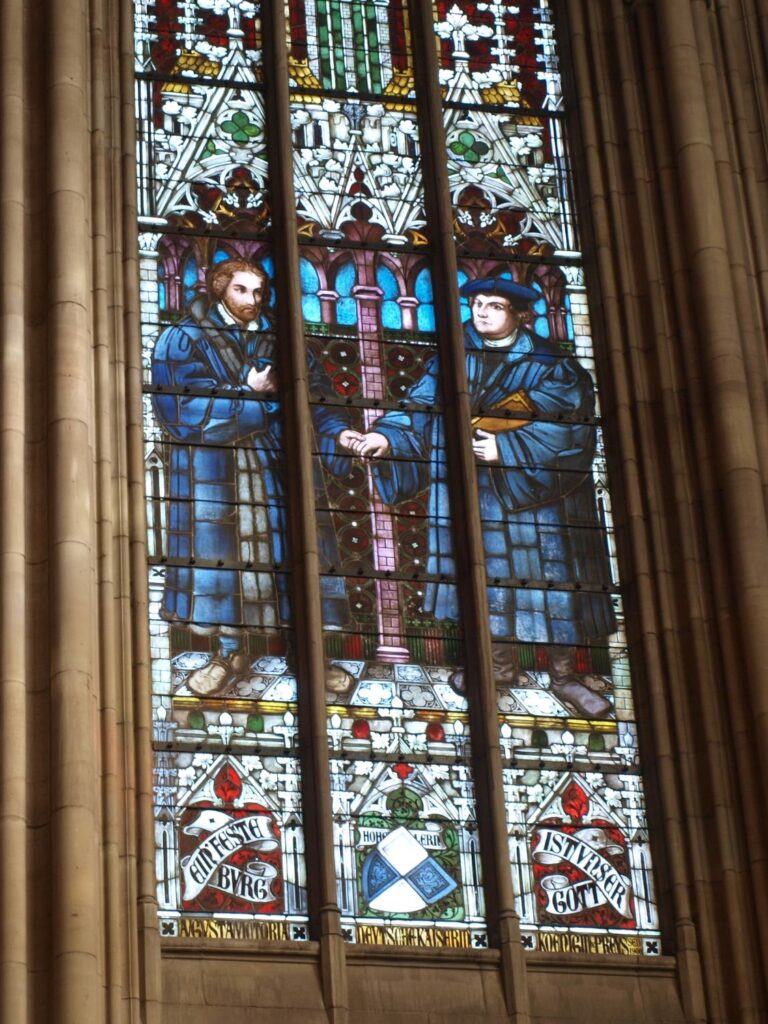

Und in dieser Gemengelage nimmt nun der mit sich besonders strenge Augustinermönch Martin Luther Anstoß weniger an den moralischen Verfehlungen der Kirche, sondern mehr noch an den theologischen Ungereimtheiten. Der Protest gegen den Ablass, dass Menschen sich gegen Geld von Sündenstrafen freikaufen können, machte den Anfang. Durch die Widerstände und den Ketzerprozess, in den er immer mehr hineingezogen wurde, reifte in Luther dann schnell, was er in seinem Bibelstudium und in seinen Vorlesungen an der Universität in Wittenberg schon theoretisch angedacht hatte. Das Urteil lag nahe, dass sich die Kirchenstruktur zementierend auswirkt und der Anspruch der Kirche, notwendige Heilsvermittlerin zu sein, nicht aufrecht erhalten werden kann. Dies hat Luther ohne Rücksicht auf die für ihn möglichen Folgen durchgefochten. Schnell hatte er Anhänger gefunden. Mit Hilfe der neuen Drucktechnik Gutenbergs vervielfältigten sie seine Schriften, die sich in ganz Europa verbreiteten. Der später in Genf wirksame Johannes Calvin kam beispielsweise schon früh in Paris mit ihnen in Berührung.

Entscheidend war, dass Luther mit der bestimmenden Autorität seiner Zeit brach, weil er ihre Vorordnung in Abrede stellte. Das Evangelium gilt direkt mit seinem Trost jedem und jeder Einzelnen. Mit seinem Gewissen steht er bzw. sie direkt vor Gott, der sich dem Menschen zeigt, ihn glauben lässt, ihn aufrichtet, ihm Leben verheißt und in die Verantwortung zu seinen Mitmenschen stellt. Ein neues „Modell“, wie Menschen zusammen und mit Gott leben, war geboren. Individuen mit Eigenverantwortung und mit Verantwortung vor Gott konnten in der neu entstehenden Kirche und der sich wandelnden Gesellschaft auf gleicher Augenhöhe leben.

Von hierher sind die nachhaltig wirkenden Aktivitäten Luthers zu verstehen. Er übersetzte die Bibel, damit emanzipierte Menschen sie lesen konnten. Damit schuf er eine einheitliche deutsche Sprache. Er setzte sich für das Schulwesen ein, damit die Menschen aufgrund ihrer Bildung über sich selbst und ihr Tun und Denken befinden konnten. Er schrieb Lieder, damit sie in Gemeinschaft singen konnten. Er heiratete eine ehemalige Nonne und wirkte so auf ein bis heute gültiges Eheverständnis hin. Er schätzte auch die handwerklichen Berufe und nimmt damit bis heute Einfluss auf unseren Berufsethos. Er schrieb der Obrigkeit eine Aufgabe zu und beschnitt damit theokratisches Denken.

Luther selbst hat die Folgen seines Denkens und Tuns gewiss nicht absehen können. Das ist schon im 16. Jahrhundert zu erkennen. Er hat sich leider auch zu manchem hinreißen lassen, was wir aus der heutigen Sicht kaum nachvollziehen können. Doch durch seinen sturen Willen, sich nur durch „Vernunft und Bibel“ überzeugen zu lassen, brach die mittelalterliche Gesellschaft endgültig auf.

Unser aller Denken hängt davon ab.