Predigt

Reformationsgottesdienst

„Das Kirchenverständnis Johannes Calvins als ökumenische Brücke“

Epheser 1,3-14

3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. 4 Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten; in seiner Liebe 5 hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, 6 zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten.

7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, 8 die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. 9 Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, 10 um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist.

11 In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens; 12 damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben.

13 In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit – in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, 14 welcher ist das Unterpfand unsres Erbes, zu unsrer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit.

Liebe Gemeinde!

Seit Jahren, ja seit Jahrzehnten gibt es sie: die Ökumene Johanneskirche-St.Hedwig. Die wichtigsten Highlights waren wohl

- die Anfänge in den noch 60er Jahren

- 1974 der erste ökumenische Bezirksbrief – Bis heute ist unser Gemeindebrief ökumenisch gestaltet!

- der Abschluss der Partnerschaftsvereinbarung 21.10.2005

- Unterzeichnung der selbstverpflichtenden Charta oecumenica 21.6.09

Es ist ein klarer Kurs hin auf immer mehr Gemeinsamkeit und Miteinander zu erkennen – gerade in diesem Jahr, in unserem Jubiläumsjahr mit den gemeinsamen Veranstaltungen. So viel haben unsere beiden Gemeinden noch nie zusammen gemacht!

Wenn wir heute einen Reformationsgottesdienst feiern, tun wir dies in dieser Kirche das zweite Mal in Folge. Im vergangenen Jahr haben wir – zögernd – damit angefangen. Heute also wieder.

Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann es überhaupt in unserer Gemeinde zum letzten Mal Gottesdienste oder Veranstaltungen zur Reformation gegeben hat. Als ich im Jahr 1998 zur Johanneskirche wechselte, gab es hier keine – und nachher auch nicht mehr.

In Wuppertal hatte man vor Jahren die Regelung getroffen, dass Reformationsveranstaltungen zentral organisiert wurden. Heute finde ich in der Gottesdienstliste des Kirchenkreises immerhin neun Reformationsgottesdienste aufgeführt. Gibt es eine Trendwende?

Sind wir auf dem Wege, rückschrittlich zu werden? Geraten wir unterschwellig immer mehr auf einen Gegenkurs? Fällt das Pendel, nachdem es weit in die eine Richtung ausgeschlagen ist, nun zurück? Werden wir nach so viel Ökumene nun wieder konfessionalistischer und feiern Calvins 500sten Geburtstag? Präsentieren wir uns nicht mehr gerne freizügig?

Und gibt es Gründe dafür? Haben wir möglicherweise bemerkt, dass wie unsere geistliche Heimat ein Stück weit verloren haben? Oder fühlen wir uns davon bedroht? Oder machen uns die Zeremonien des katholischen Gottesdienstes deutlich, wie weit wir doch noch voneinander entfernt sind? Oder ist es der Konservativismus insbesondere des Oberen Klerus, der uns erschreckt, ja uns Evangelische nicht als vollwertig ansieht? Oder erahnen wir, dass manche Lehren in der katholischen Kirche (z.B. die vom Kirchenschatz und Ablass) und manche Frömmigkeit uns ‚mittelalterlich‘ vorkommen (Marienfrömmigkeit)? –

Es gibt Gesprächsbedarf. Denn ich glaube, es ist unumstritten, dass wir Christinnen und Christen uns heute alle um unserer Glaubwürdigkeit willen in einem Boot sitzend wissen sollten. Eine Christenheit, die einerseits die Liebe predigt, aber noch nicht einmal zusammen Abendmahl feiern kann, muss der Welt ein Rätsel bleiben oder als unglaubwürdig abgestempelt werden. Das wollen und können wir nicht mittragen und wollen daran schon gar nicht Schuld haben!

Liebe Gemeinde, was ist die Kirche? Ich will am heutigen Reformationstag einmal ganz grundsätzlich fragen?

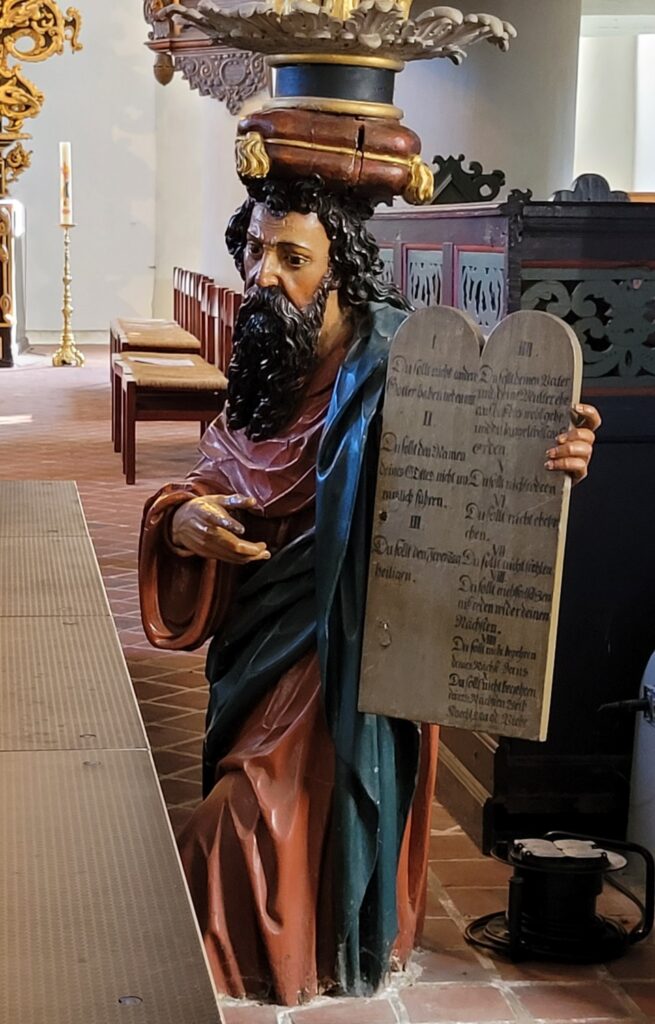

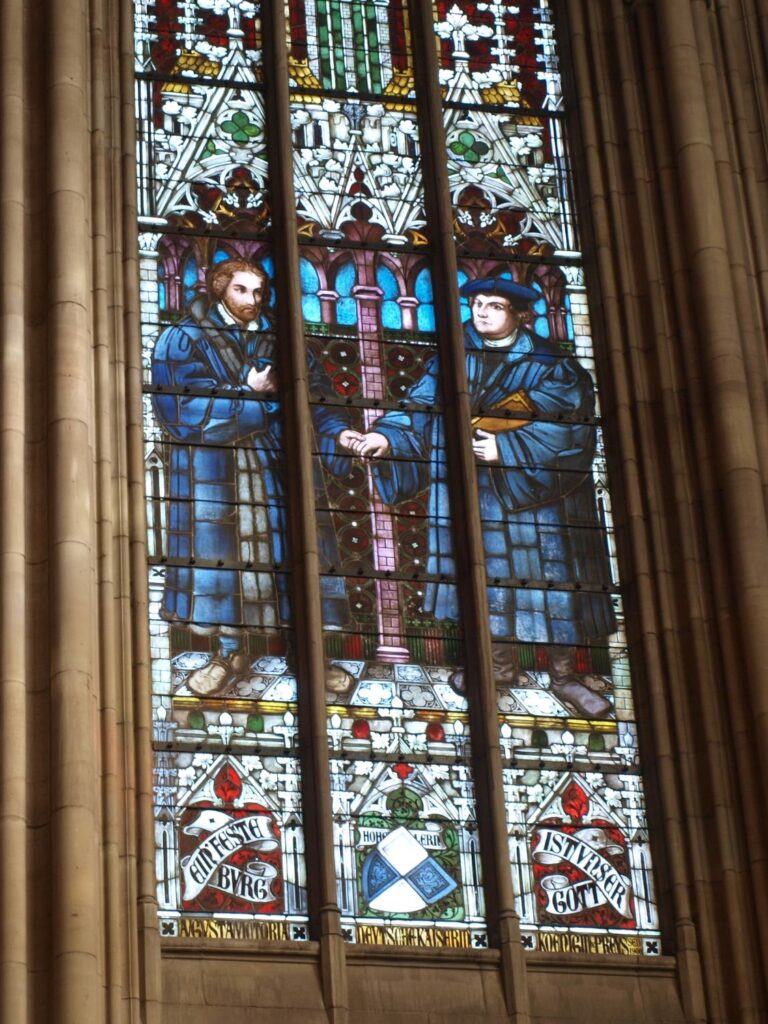

Die Reformation hat darauf eine klare Antwort gegeben. Kirche ist da, wo das Wort Gottes lauter gepredigt und gehört wird und die Sakramente nach der Einsetzung Christi verwaltet werde. (Institutio 691) Das ist die Formulierung, wie sie Johannes Calvin in seiner Institutio wiedergibt. Er greift damit aber das große evangelische Bekenntnis, die Confessio Augustana von 1530 auf, wo der gleiche Wortlaut zu finden ist. (Der 7. Artikel,Von der Kirche) Zwei kleine Unterschiede: Calvin fügt (a) das Hören des Wortes Gottes ein und ersetzt (b) im Blick auf den Maßstab der Durchführung der Sakramente die Worte „nach dem Evangelium“ durch die Worte „nach der Einsetzung Christi“. Aber das mag uns jetzt nicht beschäftigen.

Diese reformatorische Bestimmung dessen, was Kirche ist, ist die, auf die immer wieder hingewiesen wird. Sie ist aber natürlich längst nicht alles, was es hier zu sagen gibt und stellt ja auch nur den Endpunkt einer Diskussion dar.

Endpunkt, damit meine ich jetzt zunächst einen Zeitpunkt: Am Ende nach den Diskussionen im evangelischen Lager war eben dies 1530 zur Kirche als ihre Definition zu sagen.

Ich meine es aber auch inhaltlich. Denn, wenn wir nach der Kirche fragen, dann können wir es auf zweierlei Weise tun. Wir können uns das ansehen, was sich uns vor Augen zeigt: eine Institution mit ihrem Gebäudebestand und ihren Einrichtungen und dem, was sie an Lebensäußerungen zeigt. Wir können aber auch andersherum fragen: Was ist von ihrem Wesen her die Kirche und setzt sie dies um in ihre Lebensäußerungen samt Gebäudebestand, samt Verwaltung. Letzteres haben die Reformatoren getan gegenüber einer römischen Kirche, die sich als „allein selig machende Heilsanstalt“ verstand. (vgl. http://www.theologie-skripten.de/ekklesiologie/7vat2.pdf) Und als Endprodukt kamen die Formulierungen von CA Art. 7 heraus.

Was war der Maßstab für eine Wesensbestimmung der Kirche? Für die Reformatoren konnte das nur die Bibel sein. Und die Kirchenväter. Und sie fanden, dass die Kirche eine von Gott berufene „Versammlung aller Gläubigen und Heiligen“ (CA Art. 7 und 8) ist. Und was sie auch fanden – dass „in diesem Leben viele falsche Christen und Heuchler, auch öffentliche Sünder unter den Frommen bleiben.“ (Der 8. Artikel, Was die Kirche sei)

Also: es gibt eine Kirche, bei der man zwar nicht tatsächlich sagen kann, wer letztlich dazu gehört, weil dies nur Gott möglich ist, dies zu wissen. Aber dies ist nicht nur eine verborgene, eine nicht sichtbare Kirche, sondern ist mit den real vorfindlichen Menschen zu identifizieren. Der Blick auf die Realität zeigt, dass die Kirche ein corpus permixtum ist, wie die Theologen sagen, eine durchmischte Gemeinschaft von gerechtfertigten Sündern und Heuchlern.

Dabei gilt aber grundsätzlich, dass es Gott ist, der in seiner Liebe sich Menschen zuwendet und sie glauben lässt und sie rechtfertigt und sie seiner Kirche hinzufügt, Gott also –salopp gesprochen – der „Veranstalter“ der Kirche ist.

Kirche ist ein Werk Gottes. Calvin macht diesen Gedanken stark. Er stützt sich – natürlich – auf die Bibel, und weiß darum die Kirche als von Gott, ehe der Welt Grund gelegt war, erwählt. Also die Kirche ist erwählt. Es geht jetzt weniger um einzelne Christen, die erwählt sind. Das hängt natürlich damit zusammen. Es muss aber hervorgehoben werden, dass eben die Erwählung auch für die Kirche als solche gilt. Gott will die Kirche für etwas „gebrauchen. Die Kirche hat die Aufgabe, die Auserwählten zu sammeln, zu stärken, zu lehren, zu ordnen, damit die Gemeinschaft mit Christus wächst. (Plasger 108)

Kirche ist zu glauben. Das ist ein wichtiges Anliegen, das Calvin im Gefolge der Kirchenväter betont. Auf keinen Fall gilt es, an die Kirche zu glauben. Vielmehr glauben wir die Kirche, in dem wir fest davon überzeugt sind, ihre Glieder zu sein. Georg Plasger, den wir vor Kurzem hier in der Johanneskirche über Calvin gehört haben, schreibt: „Es besteht also ein Zusammenhang zwischen dem Erkennen und dem Sein der Kirche. Wir können die Kirche nur glauben, wenn wir uns als Glieder eben dieser Kirche wahrnehmen – und damit wird die Kirche als aus den Gliedern der Kirche bestehend erkannt. Calvin verbindet mit diesen Akzenten zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen der Kirche: Einerseits ist sie eine Tat Gottes und wird deshalb nicht von den Glaubenden hergestellt – sie ist eine Institution Gottes. Andererseits aber besteht die Kirche aus der Gemeinschaft der Heiligen und ist keine unabhängig von den Glaubenden zu fassende Institution.“ (ebd.)

Wir verstehen, denke ich, dass es auf diesem Hintergrund für Calvin nur eine Kirche geben kann. Die von Gott ins Leben gerufene und geglaubte, wenngleich sie im „Leben in der Fremde“ (Paulus) mit ihren Lebensäußerungen und manchem Mitglied dem nicht entspricht. Dabei haben wir eine so einschlägige Bibelstelle wie Epheser 4 noch gar nicht zitiert, die ja die eine Kirche voraussetzt: seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens: 4 ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; 5 ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; 6 ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen.

Für Calvin spielt insbesondere noch die biblische Vorstellung vom Leib Christi eine große Rolle. Kirche ist der Leib Christi. Christus ist das Haupt dieses Leibes. Die Christinnen und Christen haben Anteil an ihm. Also ein weiterer biblischer Beleg für die Einheit der Kirche. Weil Christus das Haupt ist, hat Calvin auch eine ausgesprochene Aversion gegen das Papstamt – was er allerdings auch anderweitig begründet.

Viel zitiert wird auch in diesem Zusammenhang das Wort Calvins: „Deshalb heißt die Kirche ‚katholisch‘ oder allgemein; denn man könnte nicht zwei oder drei ‚Kirchen‘ finden, ohne dass damit Christus in Stücke zerrissen würde – und das kann doch nicht geschehen.“ Und so konnte Calvin bei allem, was er gegen die römische Kirche sagte und schrieb, er doch ihr das Kirchesein nicht vollkommen absprechen. Er schreibt im Blick auf sie: „… so hat Gott daselbst erstens die Taufe erhalten, die das Zeugnis seines Bundes ist und die, mit seinem eigenen Munde geheiligt, trotz aller menschlichen Gottlosigkeit ihre Kraft behält, zweitens hat er es durch seine Vorsehung bewirkt, dass auch andere Überreste bestehen blieben, damit die Kirche nicht ganz und gar unterginge.“ (Inst.V, 2,11) Bei allem sehr Kritischen, was Calvin zur römischen Kirche sagt, finden sich solche Äußerungen, wie man sie bei Luther finden kann, nicht, also z.B.: „Wo du aber siehest, dass das Euangelion nicht sei (als wir sehen bei der Synagoge der Papisten und Thomisten), da sollst du nicht zweifeln, dass nicht Kirche sei, wenn sie gleich taufen und essen vom Altar …, sondern sollst wissen, dass allda Babylon sei …“ (vgl. WA 7,720ff)

Calvin ist unter den Reformatoren der, der uns mit seinem Kirchenverständnis heute weiterhelfen kann, von einem protestantischen Profil her die Ökumene zu leben.

Denn die geglaubte Wirklichkeit ist in der sichtbaren Kirche zu gestalten – das ist ein großes Anliegen Calvins. Und dieses theologische Grundanliegen versuchte er im bei seiner Ankunft bereits zur Reformation übergetretenen Genf umzusetzen. Und so müssen wir nicht erstaunt sein, wenn das meiste, was er über die Kirche schreibt, auf praktische Fragen eingeht! Am Anfang des Bruchs mit der herkömmlichen Kirche stand ein organisatorisches Vakuum, das von den neuen theologischen Voraussetzungen her auf Füllung wartete.Calvin hat dann tatsächlich im Rahmen des Möglichen immer wieder den Ausgleich gesucht. Wenn er im sogenannten Consensus Tigurinus den Ausgleich mit der zwinglischen Reformation in der Abendmahlsfrage gefunden hat, so verschärfte aber gerade dieses Zurückstecken Calvins gegenüber Bullinger die Kontroversen mit der lutherischen Reformation in Deutschland. (vgl.

Historisches Lexikon der Schweiz, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D17183.php) Die Zeichen der Zeit standen auf Abgrenzung und Selbstbehauptung. Und so war die Zeit nicht reif für ein Aufeinanderzugehen, weil die in der Bibel zu findenden Ansätze für die Gestaltung einer allgemeinen – einer tatsächlich ‚katholischen‘ Kirche durch die politischen und kirchenpolitischen Konstellationen nicht die ihnen gebührende Berücksichtigung finden konnten.

Ich komme zu meiner Ausgangsfrage zurück: Sind Ökumene und Konfession ein Gegensatz?

Ja, wenn Konfession Konfessionalismus bedeutet. Konfessionalismus dient dann der Selbstbehauptung und wagt ängstlich nicht die gebotenen und notwendigen Schritte nach vorn auf die jeweilige andere Konfession zu.

Die Antwort muss aber Nein lauten, wenn nebeneinander geordnete Gemeinden als gleichberechtigte Gemeinschaften ihr jeweils in ihrer Situation begründetes, auf dem Boden des Evangeliums fußendes Profil leben. Dann können wir von verschiedenen Gestaltungen der einen Kirche sprechen.

Hier auf den Südhöhen verstehe ich unsere offensichtliche und gelebte Gemeinschaft mit St. Hedwig weitgehend so.

Die heutigen Kirchenstrukturen verhindern aber immer noch mehr und es ist auch nicht absehbar, wann sich dies ändert.

Es bleibt uns bei allem Ärgernis der Trennung nur, die Ruhe zu bewahren. Andererseits bleibt die offensichtliche Trennung ein Ärgernis, ja ist klar als Versündigung am Leib Christi zu bewerten.

Wenn wir auf Calvins Gedanken zum Wesen der Kirche schauen, bekommen wir das Rüstzeug, die Gemeinschaft als Aufgabe anzugehen, ohne uns verbiegen müssen. Wir haben Stand- und Spielbein – was aber nicht ausschließt, dass wir uns verändern müssen.

Amen.

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.