Predigt

Reformationstag

Die Seligpreisungen

Matthäus 5,1-10

1 Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich; und seine Jünger traten zu ihm.

2 Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach:

3 Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich.

4 Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.

5 Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.

6 Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.

7 Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

8 Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.

9 Selig sind die Friedfertigen;1 denn sie werden Gottes Kinder heißen.

10 Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich.

Liebe Gemeinde,

1)

diesen Bibeltext habe ich schon einmal im ökumenischen Gottesdienst in St. Hedwig ausgelegt. Heute steht er im Reformationsgottesdienst auf dem Programm. Das könnte nun ein ökumenischer Test sein! Denn in beiden Predigten kann ich ja nur etwas sagen, was in der jeweils anderen Kirche auch gesagt werden könnte. Die Predigten dürfen sich nicht widersprechen, dass einmal das ökumenische und das andere Mal das konfessionelle Fähnlein geschwungen wird.

Es ist aber kein ökumenischer Test, denn ich habe damals die Predigt mit folgenden Worten beendet:

„Ich habe gerade den für den heutigen Sonntag vorgesehenen Predigttext nach der katholischen Predigtordnung ausgelegt.

Dabei habe ich als evangelischer Prediger in einer katholischen Kirche über einen nach der evangelischen Predigtordnung für den Reformationstag vorgesehenen Bibeltext gesprochen!

Das – wenn man so will – „Protestantische“ an den Seligpreisungen ist, dass sie den Zuspruch Jesu, seinen Trost, in einer Tiefe zum Ausdruck bringen wie nur ganz wenige andere Bibeltexte. Wenn dies zum Ausdruck gekommen ist, haben Sie m.E. nichts Unkatholisches in meinen Worten entdecken können!“

Die Seligpreisungen bringen den Zuspruch Jesu, seinen Trost, in einer Tiefe zum Ausdruck wie nur ganz wenige andere Bibeltexte!

Das möchte ich jetzt noch einmal unterstreichen, bevor ich dann doch ein paar „konfessionelle“ Anmerkungen mache.

Und dieser Trost liegt in dem direkten Zuspruch, den Jesus den Menschen machte: Er preist sie selig. Nicht ihre Zukunft! Sondern: „Jetzt seid Ihr selig, ihr Armen, ihr Menschen am Rande der oder schon auf der Verliererseite des Lebens!“ Solche saßen auf dem Berg der Seligpreisungen vor ihm. Und er macht ihnen nicht nur Mut und sagt: „Kopf hoch! Es wird schon weitergehen. Von irgendwo kommt schon ein Lichtlein her!“, sondern „Ihr seid selig!“

Jesus zeigt sich ihnen hier als der Gottesssohn, der sich ihnen widmete, der sich ihrer annahm, nicht dicht machte, sobald sie in der Nähe waren, wie so viele andrere Menschen,

so dass sie sich auf einmal getragen wussten! Getragen von einem Mann, zu dem sie nur kommen mussten, um den sie sich nur scharen mussten, dessen Nähe mehr Geborgenheit schenkte als ein festes Haus, eine Familie und gute Freunde.

Getragen von einem Mann, dem sie vertrauen und auf den sie hoffen konnten und ihr Leben bei ihm geborgen wussten.

Sie erfuhren in der Nähe Jesu – das ist das Entscheidende – jetzt schon Gottes Zukunft, und dass diese Zukunft ihnen, gerade ihnen, zugesagt wurde.

Sie spürten durch Jesus Worte: Gott ist auf unserer Seite und er wird uns Hoffnungslosen Zukunft schenken!

So spürten sie endlich wieder Boden unter den Füßen und dass auf diesem festen Boden ihre vom Leben gekrümmten Rücken aufgerichtet wurden. Sie spürten, wie darin Gottes Zukunft schon an ihnen Wirklichkeit wurde.

Und dieses „Selig seid Ihr!“ gilt auch uns. Auch Menschen aus unseren Reihen, vielleicht wir selbst, ich, Du, könnten auf dem Berg der Seligpreisungen Kraft empfangen haben! Könnten heute in Jesu Nähe erfahren: Du bist ein Seliggepriesener: Du „Trauernder“, wie es statt „Leid Tragender“ in der Einheitsübersetzung heißt. Du Armer vor Gott. Du, der keine Gewalt anwendet, Du Sanftmütiger. Du der Du hungerst und dürstest nach der Gerechtigkeit. Du Friedensstifter. Du, worunter auch immer Du leidest!

Das, was diesen Menschen und uns als Zukunft gesagt wird, ist durch die Nähe Jesu in unserem Leben schon ganz Gegenwart, das Getröstetwerden, das Sattwerden, das Erbarmen, das Himmelreich.

Im Gebet, vielleicht im Gottesdienst, vielleicht in einer seelsorgerlichen Beziehung vielleicht ganz unvermittelt irgendwann am Tag erfahren wir die Nähe Jesu und wir können dann wissen: wir sind selig!

Und wir können uns dessen freuen, denn Jesus sagt uns zu:“ Euer Lohn im Himmel wird groß sein!“

2)

Liebe Gemeinde, wir werden hier durch Jesus in ein ganz unmittelbares Verhältnis zu ihm selbst und zu Gott gestellt. Jesus ist unser direktes Gegenüber. Er baut uns auf. Er hilft uns weiter. Er ruft uns in seine Welt. Wir stehen direkt vor Jesus Christus und Gott, ganz unmittelbar.

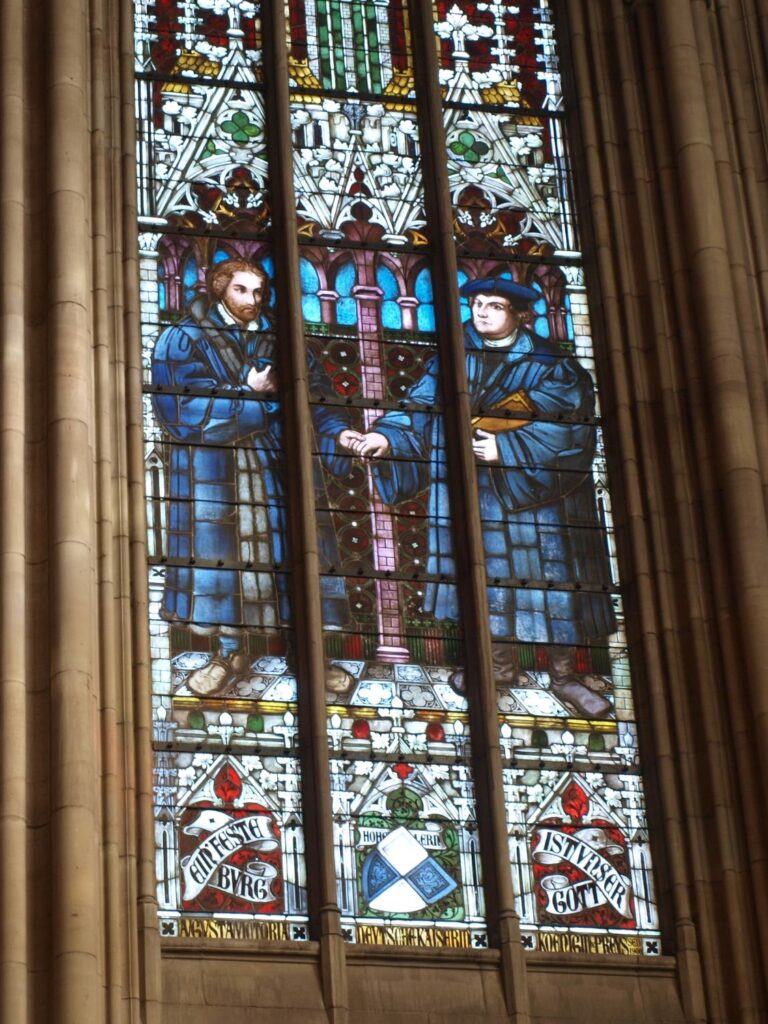

Und diese Unmittelbarkeit macht diese Seligpreisungen zu einem „reformatorischen Bibeltext“. Er drückt ja förmlich die Entdeckung Martin Luthers, die Entdeckung des Evangeliums, des sich zuneigenden Gottes aus, des „gnädigen“ Gottes, wie er sagte. Er fand sich in seiner Not ja über dem Evangelium wieder als ein Seliggepriesener.

Luther hat selbst berichtet: „Da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von neuem geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingetreten … Wie sehr ich die Vokabel ‚Gerechtigkeit Gottes‘ vorher hasste, so pries ich sie nun mit entsprechend großer Liebe als das mir süßeste Wort. So ist mir diese Paulusstelle wahrhaftig das Tor zum Paradies gewesen.“ (Zitiert nach Gerhard Ebeling, Luther, Einführung in ein Denken, S 34.) So Luther im Rückblick kurz vor seinem Tode 1545.

Die Kirche zur Zeit des Mönches Martin Luther verstand sich ganz anders. Sie war die vermittelnde Instanz zwischen Mensch und Gott. Der einfache Mensch, der nicht lesen und nicht schreiben kann, aber auch der sündige Mensch, brauchte ihrer Meinung nach eine „Zwischeninstanz“, die zwischen ihm und Gott vermittelt, ihm das Heil Gottes zukommen lässt. Die Kirche schöpfte – und schöpft bis heute – aus dem von Jesus Christus und den Heiligen erworbenen Heilsgütern, dem Thesaurus ecclesiae, also dem Schatz der Kirche, und erteilt im Auftrag Gottes dem reuigen Sünder die Absolution. In dieser Vorstellung bedarf es keiner Unmittelbarkeit zwischen Gott und Mensch. Die Kirche ist als „Heilsanstalt“ dazwischen geschaltet. Und unter den zeitgeschichtlichen Umständen kann man das ja auch wohlwollend verstehen und als ein Mittel, Menschen Glaubens- und Heilsgewissheit zu schenken. Zur Zeit Martin Luthers aber wurde, wir wissen das, diese Funktion der Kirche missbraucht. Ablassbriefe wurden ausgestellt gegen Bares. Die Institution der Beichte funktionalisiert: „So bald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus den Fegefeuer in den Himmel springt.“

Die Seligpreisungen zeigen aber sehr deutlich, dass es einer Institutionalisierung des Heils in dieser Weise nicht bedarf. Die Nähe Gottes, seine „Seligkeit“, kann jeder annehmen, direkt von Christus

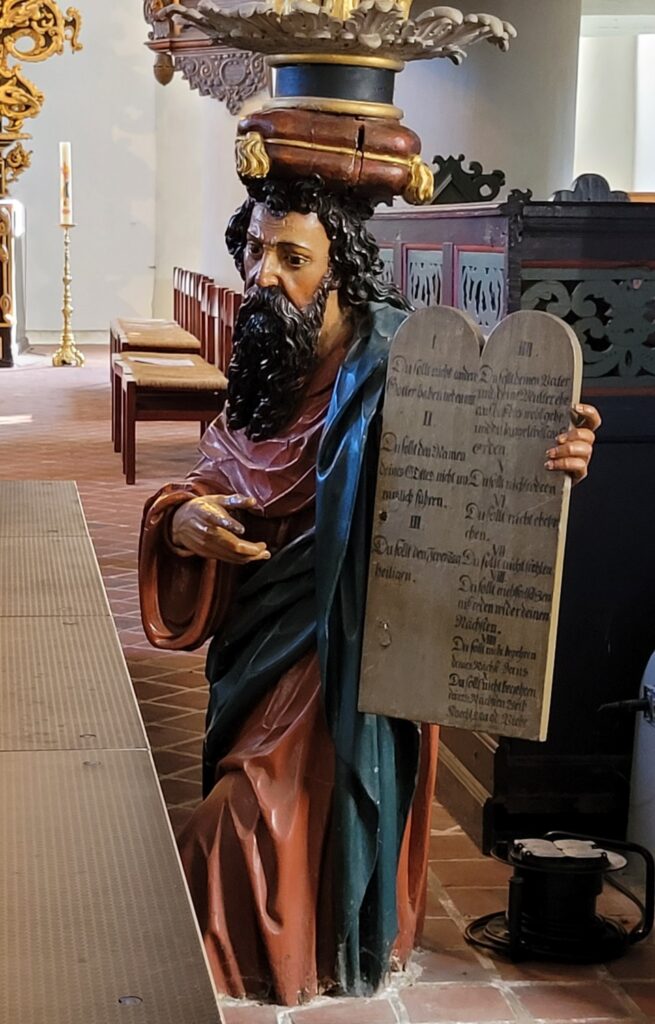

Theologisch formuliert wurde dies dann in den Begriffen, die wir mit Luther oft gleich setzen, die aber eigentlich erst später in dieser Ausformung als Definition protestantischen Glaubens festgehalten wurden. (In der Konkordienformel 1577) Ich meine das mehrfache solus, das „Allein“.

Allein durch ihn sind wir selig gesprochen – solus christus. D.h., Jesus Christus, er ist der einzige Heilsmittler (1. Tim 2,5-6), keine Kirche, kein Pastor, kein Heiliger noch sonst wer. Er ist der Gekreuzigte und Auferstandene; damit ist für uns alles getan und wir können uns darin geborgen wissen.

Allein durch seine Gnade sind wir selig gesprochen – sola gratia. Nicht durch menschliches Tun, nicht durch unser eigenes, nicht durch das einer Kirche. Wir sind Hörende, die Gottes Gnade erfahren: Du bist selig!

Allein durch den Glauben sola fide. Allein dass wir ihm vertrauen, auf sein Werk und Tun herzlich vertrauen, dass wir dem glauben, der uns selig spricht und macht, finden wir zum Leben.

Und: Allein durch sein Wort- Sola sciptura. Nichts anderes als das, was von ihm überliefert ist in seinem Wort, das was er sagt, dazu gehört die direkte Ansprache in den Seligpreisungen, brauchen wir.

Nach Luther ist Gottes Wort in seiner Unmittelbarkeit selbstwirksam, wenn es gepredigt wird, also nicht gebunden an Funktionen und Ämter. Es ruft den Menschen zu Gott und in seine Gemeinschaft. Demgegenüber ist der Anspruch in der katholischen Kirche, heilsvermittelnd notwendig zu sein, bis heute aufrecht erhalten, wenn gleich es eine Öffnung gibt, dass Menschen, die ohne Schuld keinen Glauben finden konnten, durchaus zur Seligkeit gelangen können. 1

3)

Vielleicht ist bei aller Ökumene, der ich gewiss nahestehe, doch so viel Differenziertheit der Wahrnehmung und der Gedanken erlaubt. Und dann ist es auch nur ehrlich, dass wir in den protestantischen Kirchen durchaus einen „eigenen Typus des Christseins“ sehen. Diesen Ausdruck habe ich in dieser Woche gelesen.

Und es ist interessant, welche Perspektiven sich ergeben können, wenn wir unsere Unmittelbarkeit vor Gott bedenken.

In dem Aufsatz, aus dem ich dieses Wort habe, wird z.B. davon gesprochen, dass die Ev. Kirche, der Protestantismus dadurch eine „Anschlussfähigkeit“ besitze, also heutige Menschen sich dem gut anschließen können oder können müssten. Denn, so meint der Autor, und ich schließe mich ihm an: „Mit seinem Wissen um innere Unabhängigkeit und persönliche Verantwortlichkeit ist er anschlussfähig für eine Gesellschaft, die des individuellen und gemeinsamen Engagements für Gerechtigkeit und Frieden dringend bedarf.“ (Hans-Martin Barth, Alternativ und anschlussfähig – 500 Jahre Protestantismus, in: Evangelische Orientierung 3/2014, S. 10) Ich finde, dass man diese Anschlussfähigkeit sehr gut beobachten kann bei denen, die sich für die Flüchtlinge engagieren. „Seliggesprochene“, so möchte ich in unserem Zusammenhang die engagierten Christen nennen, und – wenn man so will – „Nicht Seliggesprochene“ arbeiten Hand und Hand im gemeinsamen Bemühen der Einzelnen und der gesamten Gruppe.

Und in seinem Wesen bildet dieser Kirchentypus der unmittelbaren, persönlichen und unabhängigen Verantwortlichkeit sicherlich für viele Menschen eine Alternative zu den anderen großen Konfessionen, dem Katholizismus und der Orthodoxie.

Und er ist natürlich auch eine Alternative zu Religionen und religiösen Überzeugungen, die auf Eigenmächtigkeit und Selbstbestätigung, zu Gott zu finden, setzen.

Dazu auch eine Alternative zu säkularem Humanismus, dem der Grund fehlt.

Ich möchte den Autor dieses interessanten Aufsatzes, Hans-Martin Barth, zum Schluss abschließend noch einmal zu Wort kommen lassen: „In seiner Anschlussfähigkeit an die Gegenwart, wie in seiner besonderen Mission, wird der Protestantismus erkennbar als das, was er ist: eine Bewegung, die sich nicht sich selbst verdankt und deren spirituelles und intellektuelles Potenzial einer künftigen, sich global organisierenden Menschheit zur Verfügung stellt.“ (aaO.)

Amen.

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.

Es ergibt sich also zweierlei: Zum einen, dass die Zugehörigkeit zur Kath. Kirche heilsnotwendig ist. Zum zweiten, dass eine bloße Mitgliedschaft „dem Leibe“, d.h. der irgendwann vollzogenen Taufe nach, nicht ausreicht, sondern dass eine innere Bejahung des „Glaubens der Kirche“, also eine Mitgliedschaft „dem Herzen nach“ hinzukommen muss.

Die Heilsnotwendigkeit der Mitgliedschaft in der Röm. Kath. Kirche wurde in verschiedenen Dogmen schon früh zum Ausdruck gebracht. Bereits um 250 n. Chr. prägte der Kirchenvater Cyprian den Satz: „Salus extra ecclesiam non est (außerhalb der Kirche kein Heil“ (De ecclesiae catholicae unitate). Er wurde immer wieder in Verlautbarungen des römischen Stuhls aufgegriffen, so etwa bei der IV. Kirchenversammlung im Lateran im Jahre 1215: „Es gibt nur eine allgemeine Kirche der Gläubigen. Ausser ihr wird keiner gerettet.“ Dieser Heilsanspruch wird mit der Dogmatisierung der Transsubstantiations-Lehre im Zusammenhang mit dem eucharistischen Opfergedanken verknüpft:

„In ihr (der heilsvermittelnden Kirche) ist Jesus Christus Priester und Opfer zugleich. Sein Leib und Blut ist im Sakrament des Altars unter den Gestalten von Brot und Wein wahrhaft enthalten, nachdem durch Gottes Macht das Brot in den Leib und der Wein in das Blut wesensverwandelt sind“ (Neuner-Roos Nr. 375).

In Verlautbarungen des 1. und 2. Vatikanischen Konzils wurde der Exklusivitätsanspruch der KK, Heilsmittlerin zu sein, zwar grundsätzlich beibehalten, aber in seiner Anwendung doch etwas modifiziert. Die Zugehörigkeit „dem Herzen nach“ erlangte hier wesentliche Bedeutung. So heisst es im ersten Entwurf der Konstitution über die Kirche Christi des 1. Vatikanums aus dem Jahre 1870:

„Außerhalb der Kirche kann niemand gerettet werden. Freilich sind nicht alle, die in unüberwindlicher Unwissenheit über Christus und seine Kirche leben, schon aufgrund dieser Unwissenheit ewig zu verdammen. Denn vor den Augen des Herrn trifft sie keine Schuld, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Er schenkt auch jedem seine Gnade, der sich nach Kräften müht, so dass er die Rechtfertigung und das ewige Leben erreichen kann. Diese Gnade erhält aber keiner, der von der Einheit des Glaubens oder von der Gemeinschaft der Kirche aus eigener Schuld getrennt ist und so aus diesem Leben scheidet. Wer nicht in dieser Arche ist, wird in der Sintflut umkommen“ (Neuner-Roos Nr. 369).

Das 2. Vatikanische Konzil hat die Beurteilung derer, die sich außerhalb der „Arche“ der RKK befinden, detailliert gestaltet. Darauf gehe ich im nächsten Abschnitt ein.

Quelle: http://www.bibel-glaube.de/handbuch_orientierung/Katholisches_Kirchenverstaendnis.html ↩︎