Predigt

Oktober 2017

„Keine stroherne Epistel“

Jakobus 1,22-25 und 2,14-17

Liebe Gemeinde,

unsere Gottesdienste zum 500. Reformationsjubiläum neigen sich dem Ende entgegen. Wir haben sie zu jedem Thema so gegliedert, dass es zunächst eine kleine Sachinformation gibt und dann eine kurze Predigt. So soll es auch heute wieder sein. Also zunächst die Sachinfo. –

Der Jakobusbrief befindet sich ziemlich weit hinten im Neuen Testament. Er umfasst nur fünf Kapitel. Er richtet sich an Christen, die in ihrem Glauben angefochten sind, ruft zu einem Umgang untereinander auf, in dem jede/r die anderen wertschätzt, gibt Verhaltenshinweise und fordert, den Glauben ganz praktisch in gegenseitiger Hinwendung zu leben und dem Streit zu wehren.

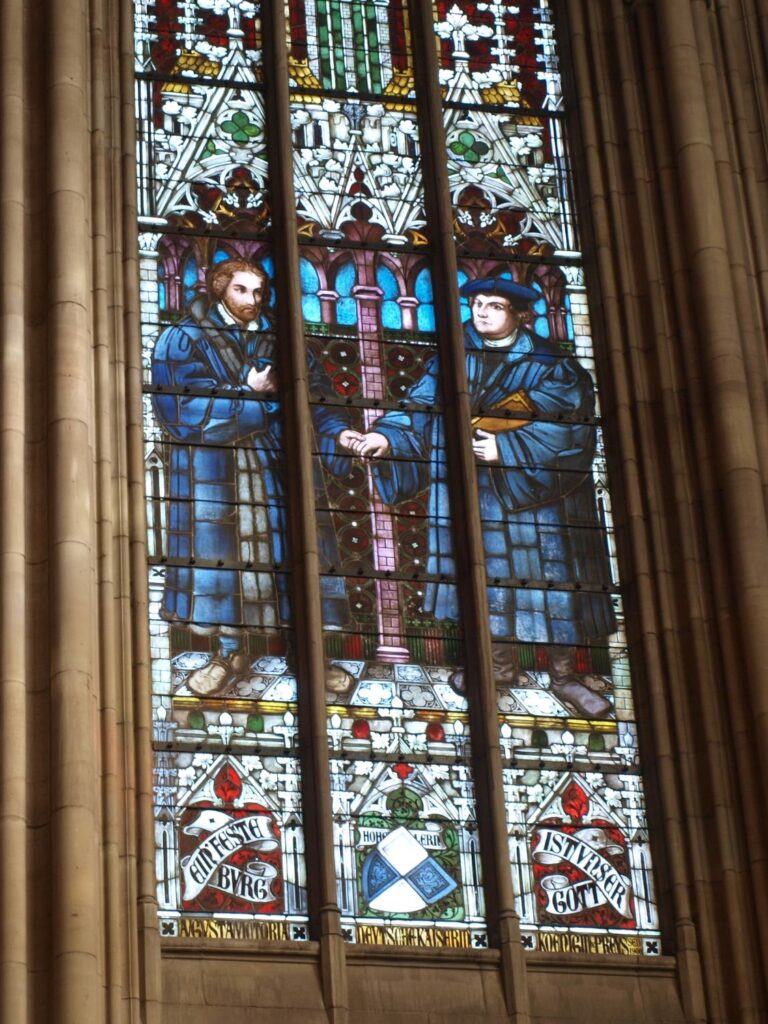

Es war in der frühen Kirchengeschichte ein langer Streit, ob der Jakobusbrief überhaupt zu den biblischen Schriften gehört. Und wir haben es in der Begrüßung schon gehört oder wissen dies auch: Martin Luther hat ihn als eine „eher stroherne Epistel“, einen „eher strohernen Brief“ genannt. Der Vollständigkeit halber: Das hat er in seiner Vorrede zu den biblischen Büchern Jakobus und Judas in seiner ersten Übersetzung des Neuen Testamentes bereits 1522 gemacht, und es auch in den späteren Ausgaben dabei belassen.

Was hat Martin Luther denn gegen den Jakobusbrief einzuwenden gehabt?

Zwei Argumente:

a) Er widerspricht dem, was Paulus geschrieben hat. Der hatte nämlich geschrieben, dass dem Stammvater Abraham sein Glaube vor Gott gerecht gemacht hat, nicht seine guten Werke (Römer 4,3-5). Das war aber gerade ja Luthers Entdeckung im Evangelium gewesen, dass Gott ein liebender Gott ist, der den Menschen in seiner Liebe gnädig annimmt und eben nicht, weil dieser Mensch mit seinen guten Werken bei ihm punkten könnte. Hier im Jakobusbrief heißt es aber: „Wurde nicht unser Ahnvater Abraham aufgrund seines Tuns von Gott als gerecht anerkannt – nämlich weil er seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar legte? Du siehst also: Sein Glaube und seine Taten wirkten zusammen; sein Glaube wurde durch sein Tun vollkommen.

b) Jakobus spricht gar nicht von Jesus Christus. Er nennt nicht sein Leiden und vom Tod Jesu Christi, vom Grund des Heils, weiß er nichts.

Ist das richtig, was Luther geschrieben hat?

Nein – wir wollen heute ja Luther widersprechen! Wie wir in der Begrüßung auch schon gesagt haben.

Es geht im Jakobusbrief und auch in der Abrahambibelstelle nicht um den Menschen in seiner Ausweglosigkeit vor Gott, dem das Evangelium der freien Gnade gesagt werden muss. Dagegen sagt Jakobus ja gar nichts.

Sondern Jakobus geht es um die Menschen, die längst Glauben haben. Ihnen gilt diese Mahnrede. Also – uns!

Es geht Jakobus um die Früchte des Glaubens, von denen Paulus übrigens auch schreibt. Wir werden von Jakobus als Christen gefragt, ob denn aus unserem Glauben Gutes entsteht, oder ob sich unser Verhalten durch den Glauben gar nicht verändert. Wenn nichts dergleichen geschieht, was soll dann der Glaube? Gott will doch durch unseren Glauben mit seiner Liebe auch bei anderen Menschen zum Ziel kommen.

Ich denke, Luther war damals so in „seinem Thema drin“, dass er es an dieser Stelle einfach in den Brief hineingelesen hat.

Luther hatte aber natürlich richtig erkannt, dass im Jakobusbrief nicht ausdrücklich vom Kreuz und der Auferstehung Jesu gesprochen wird. Aber sie sind bei Jakobus vorausgesetzt. Er hält sie wohl nicht einmal für erwähnenswert, weil die Adressaten ohnehin daran festhielten. Das Wort Gottes, was ja Christus spricht und das seine Adressaten kannten, erwähnt er ausdrücklich. –

Damit kommen wir dahin, jetzt einmal in den Jakobusbrief hinein zu hören. Unsere neue Lektorin … liest uns aus dem ersten und zweiten Kapitel ein paar Verse vor. Das ist dann gleichzeitig auch der Predigttext.

Jakobus 1,22-25 und 2,14-17

22 Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr euch selbst.

23 Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut;

24 denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah.

25 Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun.

14 Was hilft’s, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben, und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen?

15 Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung

16 und jemand unter euch spricht zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat – was hilft ihnen das?

17 So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber.

Liebe Gemeinde,

wir haben die Kernverse des Jakobusbriefes soeben gehört:

Seid Täter des Wortes …Der Glaube ist, wenn er keine Konsequenzen im Tun hat, ein toter Gaube.

Und ich habe das ja schon gesagt, dass Jakobus durchaus Jesus Christus vor Augen hatte, den Glauben an ihn, diesen ganz konkreten Glauben, der nicht beliebig ist, sondern von Gottes Hinwendung zu uns und seiner Schöpfung weiß, aus der wir leben. So glauben wir alle mehr oder weniger, sonst säßen wir ja heute nicht hier.

Warum aber nun schreibt Jakobus seinen Lesern und uns so ins Stammbuch, dass es dringend erforderlich ist, diesem Glauben auch im Handeln und konkreten Tun Genüge zu leisten?

Taten die Christen damals wie heute denn nichts und lebten einen stillen, frömmelnden Glauben?

Die Antwort: Weil er eine scharfe Beobachtungsgabe besaß und zudem sich traute, mal etwas zu sagen, von dem er nicht wissen konnte, ob das denn gut ankommt. Er war ein mutiger Schreiber.

Es sind mindestens drei Dinge, die er beobachtet, die ihm aufstoßen.

Das Erste. Jakobus beobachtet etwas, was es auch bei uns gibt und wir vielleicht sogar schon an uns selbst beobachtet haben: es gibt „vergessliche Hörer“ des Evangeliums. Wenn Menschen Gottes Wort hören – wirklich mit offenen Herzen hören – , so unterliegen sie doch der Gefahr, im Alltag das Gehörte zu vergessen. Sie „gleichen einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut; 24 denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah.“ Ob das bei eitlen Menschen so stimmt, mag man ja bezweifeln. Aber wir verstehen, was Jakobus damit sagen will. Es wirkt nicht nachhaltig, was gehört wurde. Die Gedanken sind schnell woanders, warum auch immer: in Sorgen, in Planungen, beim schönen Wetter oder wo auch immer, schon wenn wir die Kirche verlassen manchmal.

Die zweite Beobachtung: Jakobus sieht offenbar wenig „Vertiefung in das vollkommene Gesetzt der Freiheit“, wie er sich ausdrückt. Doch „die Freiheit eines Christenmenschen“, um mit Luther zu sprechen, die Freiheit von Schuld und Sünde, was Christus uns erworben hat und wir im Glauben annehmen, bedarf des Bibelstudiums, einer Frömmigkeit, wie sie manche unter uns ja durchaus üben, wenn sie die Losungen lesen oder die tägliche Bibellese üben oder in den Bibelgesprächskreis gehen oder einfach mal in der Bibel blättern oder sich Gedanken machen zu einem Bibelabschnitt oder Bibelvers. Ich frage mich manchmal – um mal etwas Selbstkritisches zu sagen – wie das eigentlich bei mir wäre, wenn ich nicht die Auslegung der Bibel von des Berufs wegen ausüben würde?

Ich glaube, was Jakobus am meisten zu schaffen macht, ist etwas Drittes. Ich nenne es die „Vertröstung“. „15 Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung 16 und jemand unter euch spricht zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat – was hilft ihnen das?“

Und ich setze diese beiden Verse einmal so fort: „Gott mit seiner Liebe kommt doch dann gar nicht zum Ziel bei den Menschen. Der Glaube ist doch dann umsonst als der Glaube an das von Christus in die Welt gebrachte „Reich Gottes“. Darum geht es doch letztlich. Der Glaube ist kein theoretisches Konstrukt, sondern Gottes konkrete Lebenshilfe.“

Helmut Gollwitzer, den engagierten Pfarrer in Berlin-Dahlem, Kriegsteilnehmer und Buchautor, kennen heute die meisten nicht mehr. Er hat mal die Christenheit etwas militärisch anmutend, sicherlich aber ganz anders gemeint, die „Vorhut Gottes“ in der Welt genannt. Christus hat es selbst das „Reich Gottes unter uns“ genannt, wenn wir im Geiste seiner Liebe leben – aber dies nicht nur um unserer selbst will, sondern um der Menschen, um der Welt willen.

Und Jakobus sieht sofort konkrete Situationen vor sich:

Hier im Bibeltext wird ja schon etwas angesprochen: der Mangel an Kleidung und der Mangel an täglicher Nahrung; später lesen wir, wie er Sanftmut und Weisheit gegen Streit stellt; er kommt auf Situationen zu sprechen, in denen Barmherzigkeit vonnöten ist, auch auf Unparteilichkeit, auf Neid, Ehebruch, das Verurteilen und Verdammen anderer, auf das Gebet für die Kranken und den Krankenbesuch, auch auf die Verkündigung des Glaubens als Lebenshilfe – auf vieles, was so richtig aus dem Leben gegriffen ist.

Zwischen den von uns heute gehörten Versen geht es um die Gottesdienstteilnahme von zwei unerwarteten Gästen, einem Reichen und einem Armen. (Hierzu haben wir vor einigen Jahren einen sehr plastischen „Männergottesdienst“. gemacht. Da kamen der Reiche und der Arme leibhaftig in den Gottesdienst.)

Alles in allem kann man sagen, wenn man sich nichts unter einem christlichen Leben vorstellen kann, hier im Jakobusbriefist reichlich Gelegenheit, Anregungen zu bekommen.

Liebe Gemeinde, Jakobus schreibt eine echte Mahnrede. Sie ist insofern für uns wichtig, das sie eine Anfrage ist an uns ist, welchen Schuh wir uns da anziehen müssen,

Anfrage, ob wir wirklich unseren Glauben genügend ins Spiel der Welt einbringen.

Wenn ich auf unsere Gemeinde blicke, so will ich nicht einfach ein Loblied anstimmen. Es gibt Licht und Schatten. Aber eine solche Mahnrede würde ich keinesfalls schreiben. Es gibt doch viele gute Ansätze; ich sehe vielfaches Bemühen, dem Glauben Tatkraft zu verschaffen. Es ergibt sich ein differenziertes Bild, wo Hören und Tun klar und deutlich zu erkennen ist, aber auch, wo der Eindruck entstehen kann, dass bereits das Hören zu kurz kommt.

Aber vor dem Richten warnt ja Jakobus auch. (4,11) Und so versteht er sich auch nicht. Das wäre anmaßend.

[Schluss]

Ich stelle mir jetzt zum Schluss vor, was Martin Luther zu dem, wie wir heute diesen Jakobusbrief verstehen, sagen würde?

Ich glaube, er würde zustimmen. Denn seine Theologie ist ja nicht „unethisch“, sondern er wusste durchaus von den Früchten des Glaubens, vom Tun dessen, der glaubt.

Am Anfang seiner Schrift Von der Freiheit eines Christenmenschen schreibt er auf den ersten Blick paradox klingend:

„Damit wir gründlich erkennen, was ein Christenmensch ist und wie es mit der Freiheit steht, die ihm Christus erworben und gegeben hat, wovon Paulus viel schreibt, will ich diese zwei Sätze aufstellen:

Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan.

Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.

Also, liebe Gemeinde, eben auch das: „ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan“!

Und so konnte er weiter formulieren – einerseits:

„Darum soll das von Rechts wegen aller Christen einziges Werk und Übung sein, dass sie das Wort und Christus recht in sich bilden, solchen Glauben stetig üben und stärken. Denn kein anderes Werk kann einen Christen machen.“ (Zum Siebten)

Und andererseits formulierte er:

„Christus sagt: Ein schlechter Baum trägt keine gute Frucht. Ein guter Baum trägt keine schlechte Frucht. Denn es ist offenkundig, dass nicht die Früchte den Baum tragen, auch die Bäume nicht auf den Früchten wachsen, sondern umgekehrt: Die Bäume tragen die Früchte, und die Früchte wachsen auf den Bäumen. Wie nun die Bäume eher da sein müssen als die Früchte, und wie nun die Früchte die Bäume weder gut noch schlecht machen, sondern die Bäume die Früchte machen – so muss auch der Mensch in seiner Person zuvor gerecht oder böse sein, ehe er gute oder böse Werke tut. Und seine Werke machen ihn nicht gut oder böse, sondern er tut gute oder böse Werke. Dasselbe sehen wir in allen Handwerken. Ein gutes oder schlechtes Haus macht keinen guten oder schlechten Zimmermann, sondern ein guter oder schlechter Zimmermann macht ein schlechtes oder gutes Haus. Kein Werk macht einen Meister nach dem, was das Werk ist, sondern wie der Meister ist, so ist auch sein Werk. Ebenso verhält es sich mit den Werken des Menschen auch: Wie es mit ihm steht im Glauben oder Unglauben, danach sind seine Werke gut oder schlecht.“ (Zum Dreiundzwanzigsten)

Ja, liebe Gemeinde, so enden wir unsere Luthergottesdienste mit einem schönen Zitat aus einer der Hauptschriften Martin Luthers.

Amen.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus.