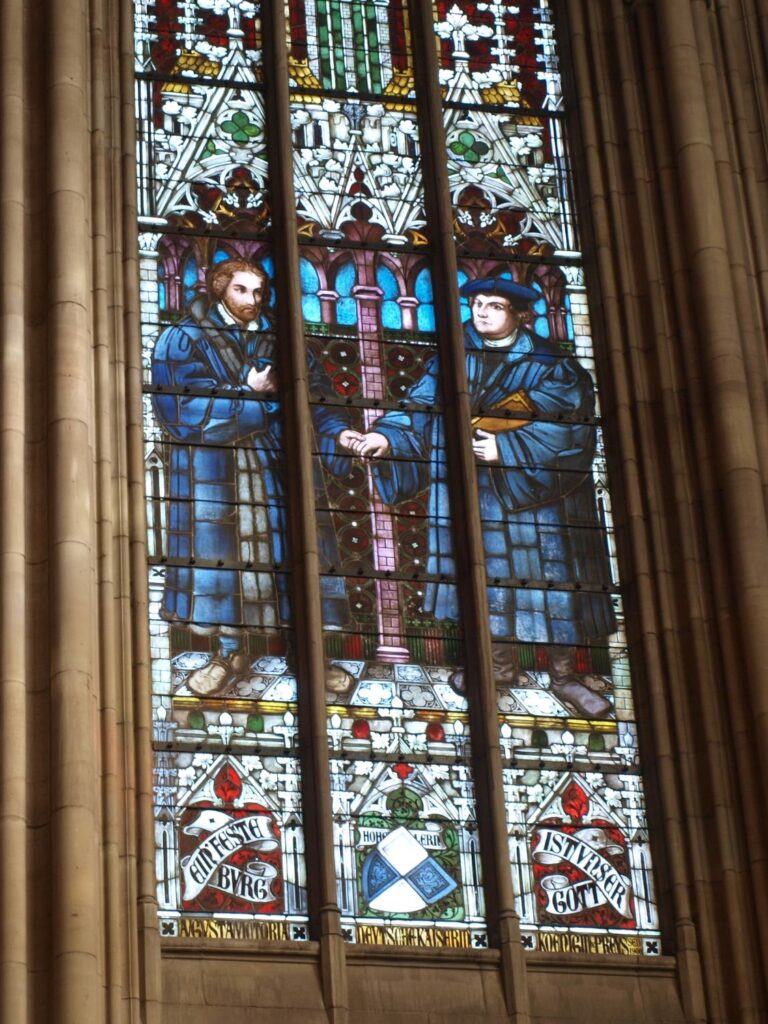

Luther und Calvin

Vortrag 12.10.2017, Johanneskirche Wuppertal

Vorwort

Wir leben in Wuppertal. Lange Zeit haben hier „reformierte“ und „lutherische“ Gemeinden nebeneinander existiert. Die meisten Menschen heute wissen aber nicht mehr, was eigentlich der Unterschied ist. Sie haben davon gehört, aber erleben ihn ja nicht mehr. Dennoch: in einem Fall gibt es in Wuppertal noch eine „reformierte“ Gemeinde, nämlich in Ronsdorf. Aber auch die lutherische Liturgie ist noch vertreten, z.B. in der Alten lutherischen Kirche am Kolk. In der Christuskirche unserer Gemeinde wird heute noch sonntäglich zwischen (nach eigenem Verständnis) „lutherischer“ und „reformierter“ Liturgie gewechselt.

(Zum Zeitpunkt, zu dem diese Ausführungen ins Internet gestellt wurden, war die Kirche am Kolk seitens der Kirchengemeinde Elberfeld-Nord aufgegeben. Und in der Christuskirche wurde der Wechsel der Gottesdienstform zugunsten einer einheitlichen Liturgie an beiden Südstadtpredigtstätten eingestellt.)

Über Jahrhunderte haben sich die verschiedenen reformatorischen Traditionen gegeneinander abgesetzt. Gerade im Wuppertal und im Bergischen überhaupt trafen die beiden wichtigsten Strömungen aufeinander. Das lag daran, dass vom „Cuius regio eius religio“ des Augsburger Religionsfriedens 1555 im Herzogtum Berg nicht die Rede sein konnte. Eine strikte Konfessionalisierung hat es hier nie gegeben.

Wie gesagt, heute wissen die Wenigsten noch von den Unterscheidungsmerkmalen calvinistisch und lutherisch geprägter Glaubens- und Gemeindeverständnisse. Heute finden es die Menschen eher unverständlich, warum da bei den Reformierten kein Kreuz in der Kirche zu sehen ist und auch Kerzen fehlen, oder warum in einer lutherisch geprägten Kirche eine lange und möglicherweise gesungene Liturgie als wesentlich angesehen wird.

Darin liegt nun eine Chance, die Reformatoren und ihr Wirken neu in den Blick zu nehmen. Sie müssen nicht mehr als „Heroen“ des Glaubens angesehen werden, deren Lehren zu konservieren sind, sondern können als die erscheinen, die sie gewesen sind: eben „Reformatoren“, also Erneuerer im Sinne von Re = zurück und Formator = Gestalter – also Menschen, die zu dem ursprünglichen und das heißt bibelgebundenen Christusglauben zurück wollten, die den ganzen Ballast, die ganzen Fehlentwicklungen der etablierten Kirche hinter sich lassen und den Menschen das Evangelium als Ermutigung und Lebenshilfe wiedergeben wollten. Und da hat jeder Reformator an seinem Ort das ihm Mögliche leisten wollen und hat mit viel Einsatz und Engagement den Umbruch gestaltet. Und da jeder an einem anderen Ort tätig war und ganz unterschiedliche Voraussetzungen vorfand, sind die Ergebnisse, die im Zeitalter des Konfessionalismus als erstrebenswerte dogmatische Endprodukte hochgehalten wurden, selbstverständlich auch unterschiedliche. Die Reformatoren haben getan, was sie für richtig hielten und suchten nach Umsetzung der neuen Erkenntnisse. Sie rangen um Neugestaltung, um adäquate Gestaltung des Evangeliums. Etwa so: Die etablierte Kirche kannte den lateinischen Messgesang, bei dem den Psalmen eine besondere Bedeutung zukam. Wie sollte man damit umgehen? Luther dichtete Lieder. Calvin versuchte es mit den Psalmen als der ipsissima vox der Bibel. Der hochmusikalische Zwingli meinte, den Gesang in Zürich erst einmal ganz sein lassen zu sollen.

Die Reformatoren haben auch Fehler gemacht. Auch die müssen wir ihnen zugestehen. Hinterher ist man immer schlauer. Sie waren Kinder ihrer Zeit; auch das kann man niemandem vorwerfen. Auch über uns wird man über das ein oder andere vielleicht lächeln oder den Kopf schütteln.

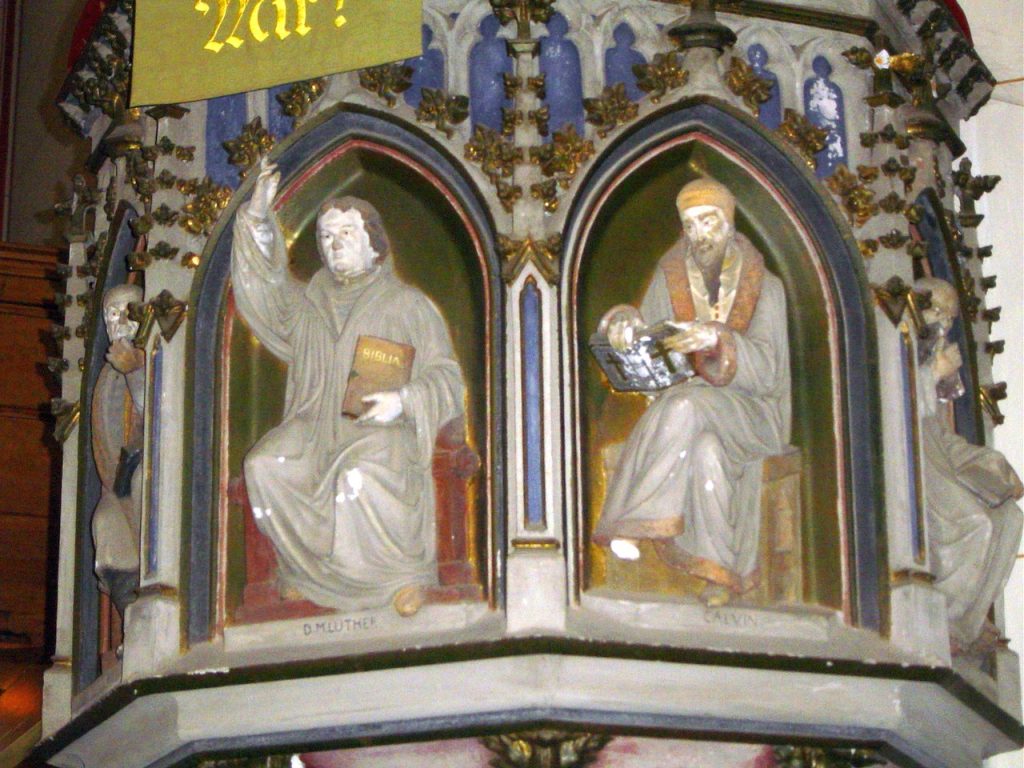

Ich möchte mit meinen Ausführungen zum Verhältnis von Martin Luther und Johannes Calvin unseren Blick auf deren Ringen um die Gestaltung der neuen Erkenntnisse lenken.

Und sie dabei in Beziehung setzen. Denn in einer engen Beziehung stehen sie – wenngleich sie sich nie begegnet sind.

Der Vortrag gliedert sich in drei Teile:

- Das „reale“ Verhältnis der beiden Reformatoren zueinander

- Die unterschiedlichen Voraussetzungen in Wittenberg und Genf und die sich daraus ergebenden Gestaltungsunterschiede der Reformation

- Die theologische Abhängigkeit Calvins von Luther und seine Selbstständigkeit ihm gegenüber

Das alles ist sehr viel und beinhaltet darum auch den „Mut zur Lücke“.

1. Das „reale“ Verhältnis der beiden Reformatoren zueinander

1.1 Biografisches

Ich möchte Ihnen selbstverständlich nicht die Biographien der beiden Reformatoren vorstellen. Zum einen wissen Sie sicher zumindest ein paar wichtige Eckdaten. Zum andere würde das den Rahmen des Abends bei Weitem sprengen.

Hinweisen möchte ich Sie auf Folgendes:

a) Der Altersunterschied

Am 10.11.1483 wird Martin Luther geboren. Calvin 1509 am 10. Juli in Noyon (Picardie). Das sind 26 Jahre Unterschied. Calvins Geburt fällt also in die Zeit nach dem Mönchsgelübde Luthers (Herbst 1508) in die Zeit starker innerer Glaubenskämpfe Luthers. Im Wintersemester 1508 hält Luther auf Vermittlung von Staupitz’ an der Universität zu Wittenberg vertretungsweise die Vorlesungen über Moralphilosophie. Er schnuppert also zum ersten Mal Wittenberger Luft. Die Romreise sollte Luther aber noch vor sich haben. (1510 im November schickt von Staupitz Martin Luther gemeinsam mit einem Ordensbruder nach Rom, um dort über Angelegenheiten des Augustiner-Ordens zu verhandeln.)

Calvin hat man einen „Reformator der zweiten Generation“ genannt. D.h, er konnte auf die Werke der ersten Generation blicken, sie überschauen und die Ergebnisse aufnehmen.

b) Die unterschiedlichen Lebensumstände der Kindheit und Reifezeit

Martin Luther wird im thüringischen Eisleben als Sohn des Bergmanns Hans Luther und seiner Frau Margarethe, geb. Ziegler, geboren, Calvin als Sohn der Eheleute Gerard Cauvin und Jeanne geb. Le Franc. Calvins Vater stammte aus einer Schifferfamilie, hatte es aber bis zum Generalprokurator des Bischofs Charles de Hangest und des Domkapitels von Noyon gebracht. Calvin wurde gefördert, indem er ab 1521 – da war er 12 Jahre alt – als Pfründe ein Viertel der Einkünfte eines Kaplans an der Kathedrale von Noyon erhielt, was ihn bis zur Rückgabe dieser finanziell unabhängig machte. Durch den Beruf seines Vaters war Calvin in den gehobenen Kreisen zu Hause und sprach deren Sprache und kannte deren Umgangsformen, was ihm später sehr zugute kam.

c) Die unterschiedlichen Ausbildungen

Beide Väter wollten, dass aus ihren Söhnen etwas wird. Beide Söhne sollten – bei Calvin war des Vaters Wunsch zunächst ein anderer – Juristen werden. Luther wurde Mönch, dann Hochschullehrer und Bibelprofessor. Calvin schloss an der Sorbonne als Lizentiat der Jurisprudenz ab, war Pfarrer ohne theologischen Abschluss. Diesen Unterschied liest man sehr deutlich, wenn man die Schriften beider miteinander vergleicht.

d) Der unterschiedliche Weg zum Reformator

Beide Söhne wurden auf unterschiedlichen Wegen Wegbereiter der neuen Kirche, Luther durch sein Gelöbnis im Gewitter bei Stotternheim, seine intensiven Bibelstudien, seine Zweifel, die Entdeckung des gnädigen Gottes und der damit verbundenen Kirchenkritik, Calvin über die Auseinandersetzung mit dem Humanismus und dem Lesen von Luthers Schriften. Er ist wohl zuerst im Studium in Orleans damit in Berührung gekommen. 1533 erkennen wir bei Calvin, wie er durch Luthers Schriften geprägt ist, als er die Antrittsrede seines Freundes und neuen Rektors der Universität Nikolaus Kop (zumindest mit-) schrieb. Nicht nur Cop, sondern auch Calvin mußte in den Tumulten fliehen. Er ging nach Angouleme zu seinem Freund Louis de Tillet, dann an den Hof Margaretes von Navarra in Nérac. Hier traf er Gérard Roussel, den Hofprediger Franz‘ I., dessen reformatorisches Denken er schon aus Paris kannte, und den bekannten Humanisten und Lutherkenner Jacques Lefvre d`Etables u.a. So konnte er in dieser Zeit seine Kenntnisse reformatorischen Denkens und lutherischer Schriften vertiefen. So kam der ursprünglich von insb. seiner Mutter katholisch erzogene Calvin immer mehr zur Erkenntnis reformatorischen Denkens, was er selbst auch existenziell spürte. Calvin brauchte aber noch einen „Umweg“, den über den Humanismus. Calvin beschreibt seinen Weg zur lutherischen Lehre in seinem Psalmenkomentar von 1557. Er schaut zurück:

„Zunächst aber war ich dem Aberglauben des Papsttums so hartnäckig erlegen, dass es nicht leicht war, mich aus diesem tiefen Sumpf herauszuziehen. Darum hat [Gott] mein trotz seiner Jugend schon recht starres Herz durch eine unerwartete Bekehrung zur Gelehrsamkeit gebracht. Erfüllt vom Geschmack an wahrer Frömmigkeit, entbrannte ich in einem solchen Eifer, darin Fortschritte zu machen, dass ich die übrigen Studien zwar nicht fallen ließ, wohl aber ziemlich nachlässig betrieb.“ Dies wird in der Literatur oft auf die Zeit in Angouleme (1533/1534) bezogen. Subita Conversio, plötzliche Bekehrung, ist nicht eine z.B. pietistische Bekehrung, sondern eine Bekehrung zur Gelehrsamkeit. Calvin war in der Zeit wohl noch Humanist und erst in Basel (1534-36) wird er zum „Herold und Diener des Evangeliums“, als er sich von Faber Stapulensis (Antinomismus) löste.

„Zum Herold und Diener des Evangeliums“ wird er durch die Olivetanbibel (1535), dessen lateinische Vorrede unter seinem vollen Namen erscheint.“ ( ……………..)

Calvins Schrift „De psychopannychia“, die erst 1542 veröffentlicht wurde, kann man als sein erstes reformatorisches Werk bezeichnen, auch wenn es schon in Angouleme (1533/1534) geschrieben ist. Es richtet sich gegen die „Lehre vom Seelenschlaf“ der Täufer/Schwärmer. Calvin trifft hier keine Entscheidung gegen die Kirche, faktisch aber bricht er mit Rom und auch mit dem Humanismus.

1.2 Das Verhältnis der Reformatoren zueinander

Calvin las begierig Luthers Schriften (Paris, Angouleme, Basel). Er hat Luther immer als seinen Lehrer, als der, der vor ihm war, der, der die Reformation ins Rollen brachte, als seinen Meister hochgeschätzt. Eine erste Erwähnung Luthers durch Calvin findet sich in einem Brief an den Reformator Martin Bucer in Straßburg vom 12. Januar 1538. Calvin ließ Luther in verschiedenen Briefen an Dritte grüßen. Sein Hauptkontakt zu Wittenberg war aber Philipp Melanchthon, den er mehrfach traf und mit dem er in Kontakt stand. Luther und Calvin sind sich indes nie begegnet. Calvin stand mit anderen Lutheranern in Briefkontakt. Er sah sich im Wesentlichen in Übereinstimmung mit Luther und kritisierte an den lutherischen Theologen, dass sie sich von Luther entfernten (Handbuch, 61). Calvin wurde von Schweizern auch manchmal als der „Lutheraner“ bezeichnet.

Es ist ein Brief bekannt, den Calvin an Luther geschrieben hat. Luther hat diesen aber nie bekommen. Melanchthon hielt in von Luther fern; er war immer der Ausgleichende und so wird es wohl so sein, dass er in der Tat Streit zwischen den Reformatoren vermeiden wollte. Im Januar 1545 schrieb ihn Calvin an Luther. Der „Genfer“ bat den „Wittenberger“, „in ein paar Worten zu schreiben“, wie er über das Verhalten der „Nikodemiten“ in Frankreich, die bei evangelischer Gesinnung weiterhin an den römisch-katholischen Zeremonien teilnahmen, und über seine Schrift, in der er deren Glaubenspraxis scharf ablehnte, urteile. (vgl. Briefe II, 289.) Calvin schrieb „dem vortrefflichen Hirten der christlichen Kirche, D. Martin Luther, meinem hochverehrten Vater“ und schließt mit den Worten: „Könnte ich doch zu Euch fliegen, um auch nur einige Stunden Deine Gegenwart zu genießen. Denn ich wünschte sehr – und es wäre auch besser -, nicht nur über diese Frage, sondern auch über allerlei anderes mündlich mit Dir zu verhandeln. Was aber auf Erden nicht geht, wird bald, wie ich hoffe, im Reiche Gottes möglich sein. Lebe wohl, Du hochberühmter Mann, Du trefflichster Diener Christi und mir ein stets geachteter Vater! Der Herr fahre fort, Dich mit seinem Geist zu leiten bis ans Ende zum gemeinen Wohl seiner Kirche. Dein Johannes Calvin“

Calvin anerkannte, dass das Evangelium „von Wittemberg“ ausgegangen ist (Calvin an Pfarrer Montbeliard, 8.5.1544). Luther habe das Papsttum ins Wanken gebracht (Calvin an Edward VI., 5.2.1551).

Calvin hat Luther so immer als seinen Lehrer sehr hoch geschätzt, wobei er dessen Schwächen, insbesondere sein aufbrausendes Wesen durchaus kritisierte. So schreibt er 1544 an Heinrich Bullinger, dem Nachfolger Zwinglis in Zürich: „Aber das ist mein Wunsch, dass Ihr Euch darauf besinnt, welch großer Mann Luther doch ist, durch welche außerordentliche Geistesgaben er sich auszeichnet, wie tapfer und unerschütterlich, wie geschickt, wie gelehrt und wirksam er bisher immer gearbeitet hat an der Zerstörung der Herrschaft des Antichrists und an der Ausbreitung der Lehre zur Seligkeit. Ich hab’s schon oft gesagt: Wenn er mich den Teufel schölte, ich würde ihm doch die Ehre antun, ihn für einen ganz hervorragenden Knecht Gottes zu halten, der freilich auch an großen Fehlern leidet, wie er an herrlichen Tugenden reich ist. Hätte er sich doch bemüht, sein stürmisches Wesen besser im Zaum zu halten, mit dem er überall herausplatzt! Hätte er doch die Leidenschaftlichkeit, die ihm angeboren ist, stets gegen die Feinde der Wahrheit gekehrt, statt sie gegen Knechte des Herrn blitzen zu lassen! Hätte er sich doch mehr Mühe gegeben, seine Fehler einzusehen! Am meisten haben ihm die Schmeichler geschadet, da er schon von Natur zu sehr dazu neigt, sich selbst milde zu behandeln. Und doch ist’s unsere Pflicht, was fehlerhaft ist an ihm, so zu tadeln, dass wir seiner genialen Begabung etwas zugute halten. Denke also vor allem daran, das bitte ich Dich wie Deine Kollegen, dass Ihr es zu tun habt mit einem Erstling unter den Knechten Christi, dem wir alle viel schulden.“ (Briefe, Bd. I, S. 285)

Und Luther über Calvin?

Er lies einmal Calvin von Bucer persönlich grüßen, er habe seine Bücher mit Genuss gelesen“ (Handbuch, 58), was diesen sehr erfreute. Luther pries Calvins Schrift „Supplex Exhortatio ad Caesarem“ (1543), einem Brief an Karl V., in dem er den reformierten Glauben verteidigte, und die lateinische Übersetzung von Calvins kleinem Traktat zum Abendmahl.

1.3 Wittenberg und Genf

Wittenberg:

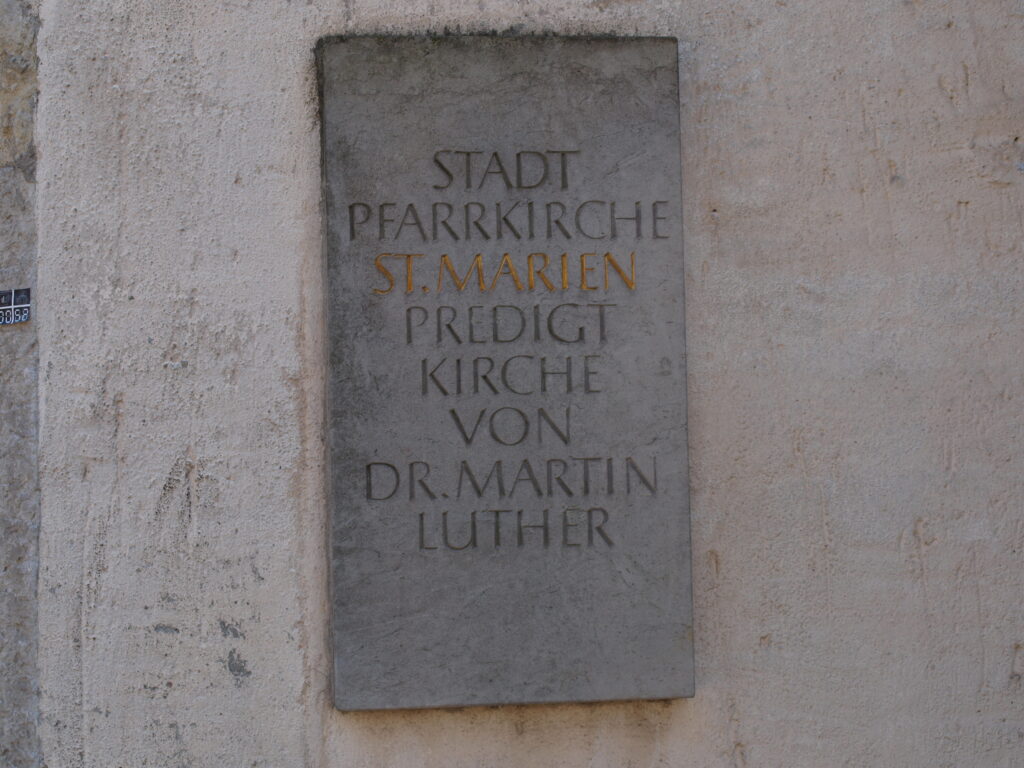

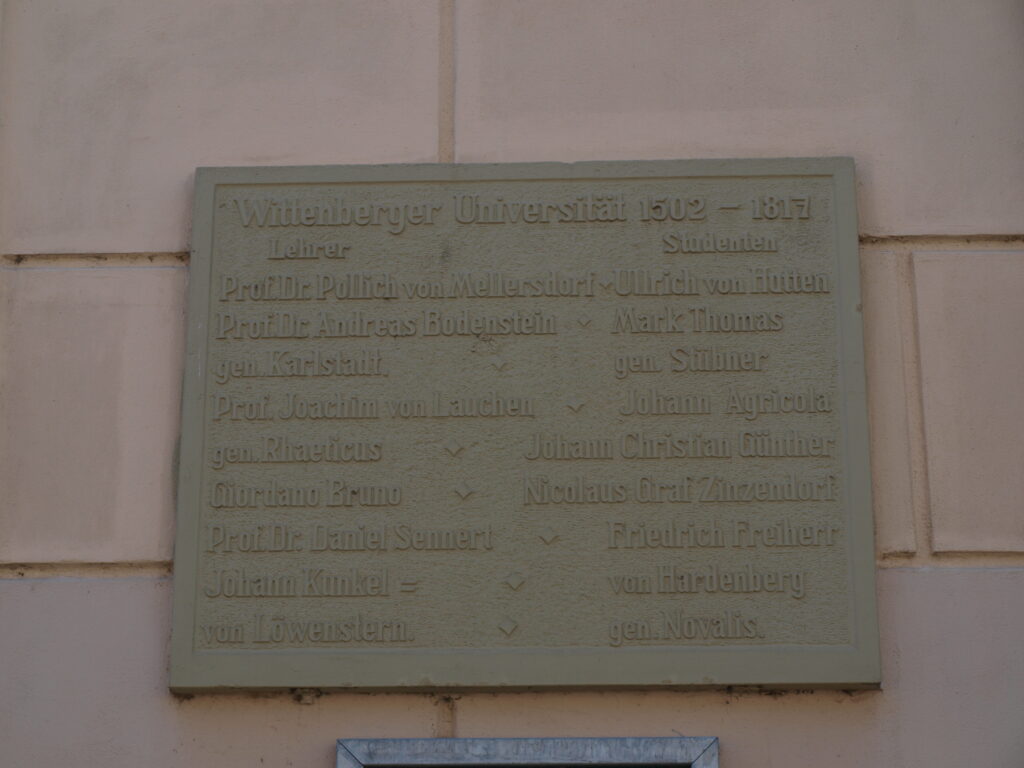

Über die Voraussetzungen der Reformation in Wittenberg wissen wir vermutlich Einiges. Es war der Hauptsitz des ernestinischen Sachsens, ein Fürstentum mit einem ehrgeizigen Kurfürsten, Friedrich dem Weisen, der gut katholisch Reliquien sammelte, tief verwurzelt war in der mittelalterlichen Frömmigkeit, aber der Reformbedürftigkeit der Kirche Raum gab. Friedrich hielt als friedliebender und ausgleichender und diplomatisch geschickter Mann sein Herrschaftsgebiet in seiner Regierungszeit aus allen kriegerischen Verwicklungen heraus. Er förderte Wissenschaft und Kunst. So machte er Wittenberg zur repräsentativen Residenz durch den Neubau von Schloß und Schloßkirche und die 1502 gegründete Universität. In seiner Haltung liegt begründet, dass Wittenberg zum Ausgangsort und geistiges Zentrum der Reformation wird, die im Landesherrn einen zuverlässigen Beschützer fand. Er beschützte insb. Luther stets; am bekanntesten ist die Entführung auf sein Geheiß auf die Wartburg nach dem Reichstag zu Worms 1521.

Das Leben in der Stadt haben wir vielleicht vor Augen: verschiedene Handwerker, eine sich ständisch ausdifferenzierende Gesellschaft, die Werkstatt von Lukas Cranach, Häuser, aus denen die Universitätsangehörigen kommen, ein reges Leben auf den Straßen, die Universität (die Leucorea = weißer Berg; weißer Strand der Elbe), das ehemalige Augustinerkloster, das zum Wohnort der Familie Luther wurde …

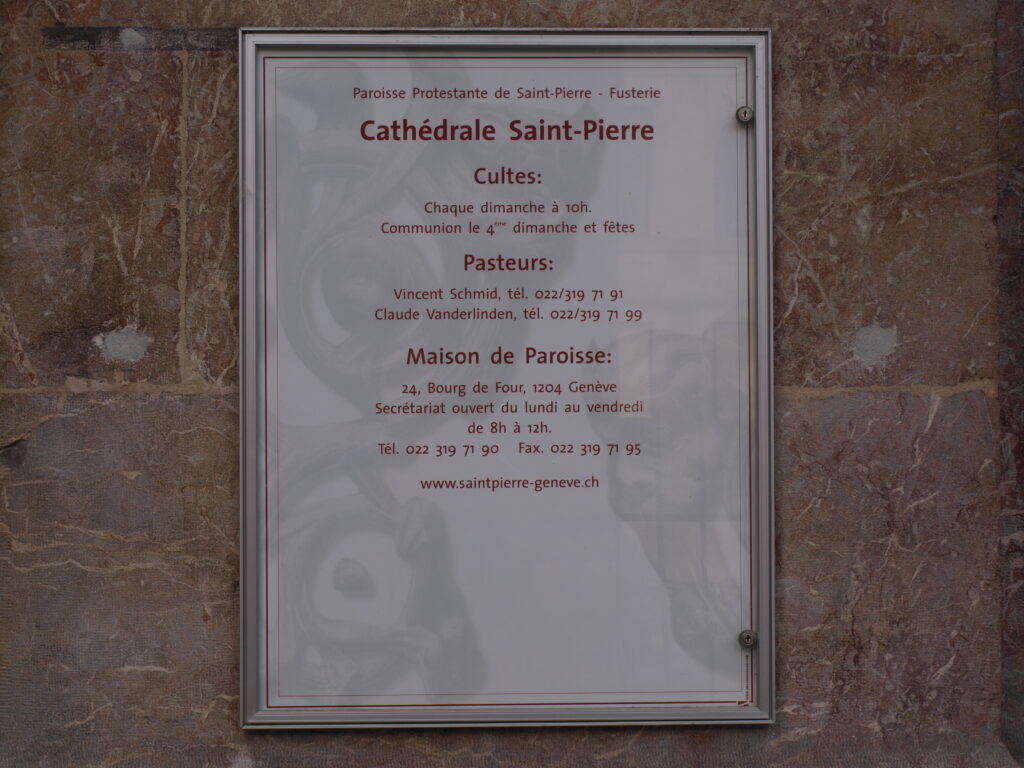

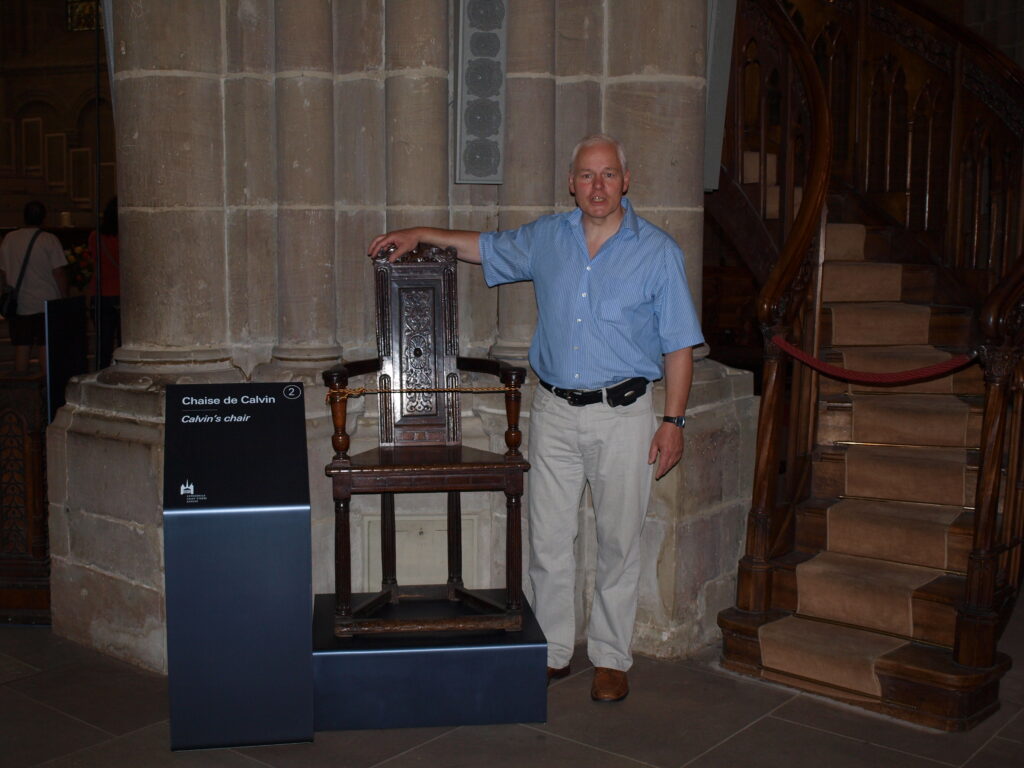

Genf:

Manches mag ähnlich gewesen sein; doch Calvin traf in Genf auf völlig andere Verhältnisse.

Genf war eine selbständige Stadt mit etwa 13.000 Einwohnern. Sie stand in den Auseinandersetzungen mit dem Fürstentum Savoyen. In den Freiheitskämpfen hatten sich die Eidgenossen gegen die die Vormachtstellung des Bischofs durchgesetzt.

Als Calvin 1536 nach Genf kam, war die Reformation vollzogen. Seit 1532 wurde im Auftrag Berns durch die Reformatoren Guillaume Farel, Antoine Froment und Pierre Viret evangelisch gepredigt.

Der Wohn- und Amtssitzes des Bischofs wurde nach Annecy in Savoyen verlegt. Im Mai 1535 kam es zur Einführung der Reformation, der Vertreibung von Katholiken und zum Bildersturm. Die Folgen waren die Aufhebung der Klöster, die Abschaffung der Messe, die Verwerfung der päpstlichen Autorität. 1536 scheiterte der letzte Versuch durch den Herzog von Savoyen, Genf zurück zu gewinnen. Im Juli 1536 traf Calvin auf der Durchreise in diese sich neu erfindende Stadt ein. Da war er ein Glaubensflüchtling, der sich in Basel unter dem Namen Martinus Lucianus (Anagramm von Calvinus) versteckt gehalten hatte. Eigentlich wollte er nach Frankreich, was ihm aber durch kriegerische Auseinandersetzungen verwehrt war. Wilhelm Farel überredet ihn zum Bleiben. Ein Bericht darüber findet sich in Calvins Psalmenkommentar 1557.

Für Calvin stellte sich in Genf die Reformation als eine Gestaltungsaufgabe dar. Er hatte es mit einem starken und sich selbst organisierendem Bürgertum zu tun. Er musste sich nicht wie Luther mit einem Landesherrn ins Benehmen setzen, sondern politische Gremien, die durch jährliche Wahlen ständig in ihrer Besetzung wechselten, waren seine Ansprechpartner. Die waren ihm mal mehr, mal weniger freundlich gesinnt.

Da war der „Allgemeine Rat“. Er umfasste alle in Genf geborenen Bürger und Bourgeois, die mindestens 20 Jahre alt sind und Eigentum besitzen oder einen ehrbaren Beruf ausüben. Sie hatten eine größere Summe zu zahlen oder mußten einen besonderen Verdienst um die Stadt haben. Der Allgemeine Rat trat einmal jährlich und im Ausnahmefall (z.B. 1536 Einführung der Reformationsbestimmungen) zusammen.

Dann gab es den „Rat der 200“. Er wickelte Berufungsverfahren gegen das höchstes Organ der Stadt, dem Rat der 25 ab.

Als drittes ist der „Rat der 60“ zu nennen, der hauptsächlich die Beziehungen zu anderen Städten und Gebieten regelte.

Der „Rat der 25“ wurde auch „Kleiner Rat“ genannt. Er war der Verwaltungsrat der Stadt mit vier Vorsitzenden (syndices).

Alle Räte wurden jährlich gewählt. Sie waren darum Calvin gegenüber unterschiedlich freundlich eingestellt.

Unter dem „Kleinem Rat“ gab es noch „Hospital“ („Diakonie“) und Konsistorium.

Calvin war also ein Mann ohne wirkliche politische Macht und schon gar kein Bürgermeister, wie auch schon geschrieben worden ist. Er war Lektor bzw. Pfarrer. Er konnte Eingaben machen. Ihn störte die Macht der Politik in kirchlichen Dingen, konnte sie aber nicht abwenden.

Er stand immer mehr oder weniger in Auseinandersetzung mit den Gremien. Er hatte Einfluss als „Sachverständiger“ und als juristischer Berater in kirchlichen, aber durchaus auch in bürgerlichen Angelegenheiten (Selderhuis 147). Die Beschlüsse erfolgten aber durch die bürgerlichen Gremien.

Allerdings wurde Calvin primus inter pares im Konsistorium.

Bei seinem ersten Aufenthalt in Genf, nachdem er von Guillaume Farel angeworben worden war, machte er sich sofort an die Arbeit.

Calvin begann bereits 1536 einen ersten Katechismus für Genf zu schreiben. Dieser ist im Wesentlichen ein Auszug aus der ersten Ausgabe des Werks „Unterricht in der christlichen Religion“ („Christianae Religionis Institutio“).

Auf Widerstand stieß Calvin mit einem Glaubensbekenntnis, auf das alle Genfer Bürger schwören sollten, um zu zeigen, dass sie dem alten Glauben abgelegt haben.

1538 beschloß der Genfer Rat auf Druck Berns die Angleichung der Kirchenordnung an die Berner Vorlage. Calvin und Farel bestanden aber auf der Unabhängigkeit der Kirche vom Stadtrat, ja, sie weigerten sich, das Abendmahl nach Berner Ritus auszuteilen. Ein Predigtverbot missachteten sie. Das brachte ihnen die Ausweisung per Ratsbeschluss ein. Im Juli 1538 finden wir Farel und Calvin in Basel, von wo aus Farel nach Neuchatel ging und Calvin nach Straßburg.

Doch Calvin wurde in Genf als Gestalter der Reformation gebraucht und darum zurück geholt. Calvin und Genf konnten einander nicht lassen. Sie brauchten sich. Wieder ging Calvin in seiner Art an die Arbeit, hatte aber dazu gelernt. Nach seiner Rückkehr nach Genf 1541 ersetzte Calvin seinen Katechismus von 1536 durch den (bekannteren) Genfer Katechismus (Catéchisme de Genève), der erst in französischer Sprache, 1545 dann auch in Latein erschien.

In der Abhandlung „Ordonnances Ecclestiastique“ (1541) entwirft Calvin eine Grundlegung einer Kirchenstruktur. Er kam allerdings mit manchem, was er darlegte, nicht durch. Der Stadtrat wollte mancherlei Befugnisse in kirchlichen Angelegenheiten nicht aus der Hand geben. Calvin zielte auf eine Trennung von Staat und Kirche. „Zucht“ in der Kirche sollte nur durch die Kirche selbst ausgeübt werden. „Die Prediger [sollen] keine einzige bürgerliche Rechtsbefugnis besitzen und allein das geistige Schwert von Gottes Wort handhaben.“ Am 20. November wurde die Kirchenordnung durch den Stadtrat feierlich erlassen, und galt also durch bürgerliche Regierung unter der Akzeptanz der Bürger ab 2.1.1542 als Staatsgrundgesetz der Republik Genf.

Folgende Regelungen wurden getroffen.

- Die Pastoren sollen erstens predigen und unterrichten, zweitens die Sakramente (Taufe und Abendmahl) verwalten und drittens die Kranken besuchen. Einmal wöchentlich kommt der Konvent der Pastoren der Stadt und der Umgebung zusammen, legt gemeinsam die Bibel aus und übt wechselseitige Zensur.

- Die Lehrer haben die Aufgabe, „die Gläubigen in der heilsamen Lehre zu unterrichten“. Im engeren Sinn ist das die Erklärung der Bibel Alten und Neuen Testaments. Weil Sprachkenntnisse und allgemeine Bildung dazugehören, damit „dieser Unterricht Gewinn bringt“, gehört auch dieser Unterricht zu den Aufgaben der Lehrer.

- Zwölf Älteste werden jedes Jahr durch die zwei Räte bestimmt, gemeinsam mit sechs durch ihre Kollegen gewählten Pastoren bilden sie das Konsistorium. Dieses Konsistorium hat die Aufgabe, bei den Gliedern der Kirche auf die kirchliche Ordnung zu achten. Das Konsistorium und seine Mitglieder sollen diejenigen „freundschaftlich ermahnen, die sie Fehltritte tun oder in unordentlichen Verhältnissen leben sehen.“ Die Mitglieder des Konsistoriums tragen also Sorge für den Lebenswandel der Gemeinde, aber auch für die Gottesdienstteilnahme und die Lehre. Stellen sie Verachtung oder Missbrauch fest, so haben sie zunächst in aller Freundschaft zu ermahnen. Falls die Ermahnung nicht ausreicht, können auch Exkommunikation und Strafanzeige bei der weltlichen Gewalt erfolgen. Aber beides geschieht äußerst selten. Am häufigsten ist das Konsistorium damit beschäftigt, Streit zu schlichten, oft Streit zwischen Ehepartnern. Das Konsistorium versammelt sich einmal in der Woche am Donnerstag. Die Kirchenordnung definiert den Geist, in dem das Konsistorium handeln soll, folgendermaßen: „All dies soll aber stets so maßvoll sein, dass dabei keine bedrückende Strenge herrscht, und ebenso sollen auch die Zurechtweisungen nichts anderes sein als Heilmittel, um die Sünder wieder zu unserem Herrn hinzuführen.“ Das Konsistorium soll weder in den weltlichen Machtbereich noch in die allgemein übliche Gerichtsbarkeit eingreifen. Sittenverfall und Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung blieben eine öffentliche Aufgabe, der sich die Bürgerschaft annahm.

Das Konsistorium wurde also vor allem eingerichtet, um die kirchliche Ordnung aufrecht zu halten. Dem sollte die „Kirchenzucht“ dienen. Mit „Zucht“ soll der Leib der Kirche „wie durch Sehnen zusammengehalten werden“ (CStA 1.2, 405). Das Besondere bei Calvin ist, dass er ein von der Gemeinde selbst eingesetztes, rein kirchliches für das Zusammenleben der Gemeinde zuständiges Gremium anstrebte. (CStA 2,233) Eigentlich war das Konsistorium kein strafendes, sondern ein beratendes Gremium. (Selderhuis 150f)

Darum Beispiele:

„Zu Beginn des Jahres 1548 musste beispielsweise der junge Jean Frochet vor dem Rat erscheinen, weil er, anstatt zu seiner Arbeit zu gehen, mit einer Gruppe von Nichtsnutzen herumlungerte, die ihren Tag vor allem damit verbrachten, sich zu betrinken. Calvin sagte ihm, dass ein junger Mann wie Jean keusch und bescheiden leben, sich für seinen Vater und seine Mutter einsetzen und sich nicht mit Säufern herumtreiben solle. Am ersten März dieses Jahres wurden der Hutmacher Marquet und seine Frau wegen eines Ehestreites aufgefordert, vor dem Rat zu erscheinen. Er hatte nämlich seine Frau eschlagen, weil diese ihm nicht gehorcht hatte., obwohl er ihr doch ausdrücklich verboten hatte, so viel Zeit mit einer gewissen Frau Phocasse zu verbringen. Marquets Frau bestritt jedoch, dass er ihr dies verboten habe und sagte, er habe sie so geschlagen, dass sie davon erkrankt sei. Calvin ermahnte Marquet, „dass es nicht zu einem ehrlichen christlichen Mann passt, so mit seiner Frau umzugehen“, und legte der Frau nahe, dass Haus der Familie Phocasse lieber nicht mehr zu betreten. Eine Woche später stand Claude, die Witwe von André Dhatena, vor dem Rat, da sie Unzucht mit einem jungen Mann getrieben hatte, der inzwischen die Stadt schon wieder verlassen hatte. Sie hatte wegen der gleichen Tat schon einmal im Gefängnis gesessen. Calvin sagte ihr, dass eine Frau, die soetwas getn have, Reue vor Gott zeigen müsse und entließ sie dann mit der Aufforderung, sich zu soetwas nicht noch einmal verleiten zu lassen.“ (Selderhuis, S.151) - Fehlen neben Pastoren, Lehrer und Ältesten noch die Diakone. Die Diakone haben zwei Aufgaben: die Unterstützung der Armen und die Versorgung der Kranken. Die erste Tätigkeit besteht in der Organisation der Almosen und deren Weitergabe an die Bedürftigen; dazu gehört auch die Speisung der Armen. Die zweite besteht im Betrieb des Krankenhauses und der Fremdenherberge; für die Armen besteht kostenlose Behandlung und für die Kinder ist ein Lehrer im Krankenhaus tätig.

Das funktionale Amtsverständnis unterscheidet Calvin von allem sakramentalen Amtsverständnis. Die Amtsträger haben ihre Aufgaben, denen sie zu dienen haben. Sie sind keine Geistlichen im Sinne eines priesterlichen Sakramentes. Das ist auch daran zu sehen, dass jemand ein Amt so lange innehat, solange er das Amt versieht. Das Amt ist nicht an die Person gebunden, sondern an die Gemeinde. Hier sind deutliche Unterschiede zum Luthertum benennbar. Dort gibt es die Konzentration auf das eine ordinierte Amt der Verkündigung und Sakramentsverwaltung, das an die Person und nicht an die Gemeinde gebunden ist.

2. Die theologische Abhängigkeit Calvins von Luther und seine Selbständigkeit

2.1 Aufbau des Kleinen Katechismus und der Erstausgabe der Instititio

1536 veröffentlicht Calvin die 1. Auflage seines Hauptwerks „Christianae Religionis Institutio“ („Unterweisung in der christlichen Religion“). Im Vorwort an König Franz I. rechtfertigt Calvin das Anliegen der französischen Protestanten.

Man kann der Meinung sein, dass die Anlage der Erstauflage sich nach Luthers Kleinem Katechismus ausrichtet. Zu bedenken gibt es aber, dass auch andere Katechismen so aufgebaut waren. Ob Calvin hier formal direkt von Luther abhängig ist, bleibt offen. Dass er es aber inhaltlich ist, daran kann kein Zweifel bestehen.

Hier stelle ich den Aufbau einmal nebeneinander dar:

Luther:

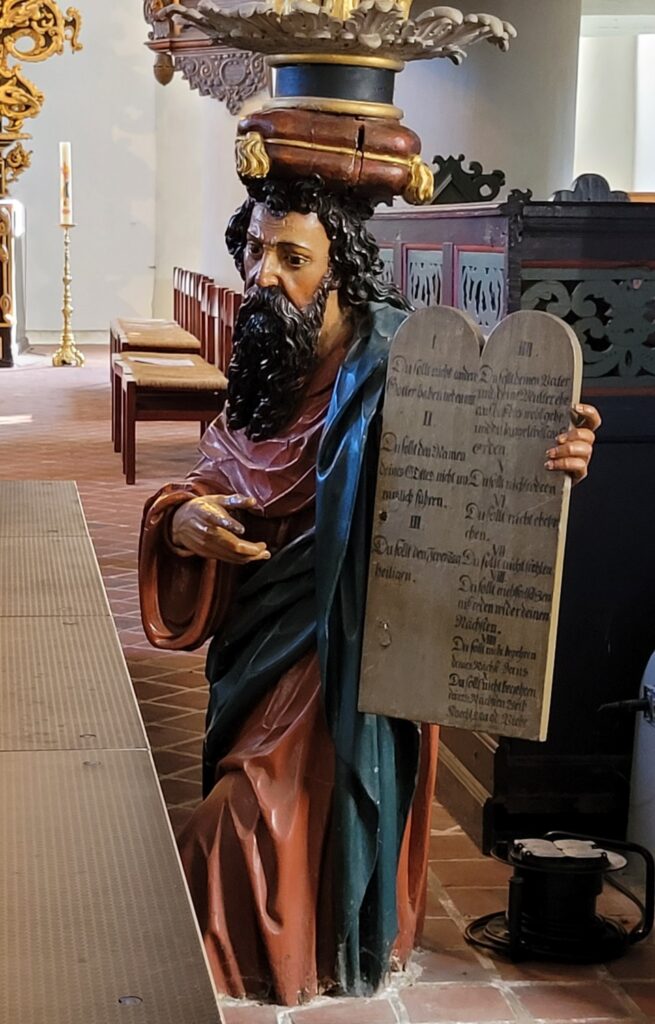

Das Erste Hauptstück Die Zehn Gebote

Das Zweite Hauptstück Der Glaube

Das Dritte Hauptstück Das Vater Unser

Das Vierte Hauptstück Das Sakrament der heiligen Taufe

Das Fünfte Hauptstück Das Sakrament des Altars oder das Heilige Abendmahl

Calvin:

Erstes Kapitel, Vom Gesetz, enthält eine Auslegung der Zehn Gebote

Zweites Kapitel, Vom Glauben, nebst einer Erklärung des sogenannten Apostolischen Glaubensbekenntnisses

Drittes Kapitel, Vom Gebete, wobei auch das Gebet des Herrn besprochen wird

Viertes Kapitel, Von den Sakramenten

Fünftes Kapitel, Über die falschen Sakramente

Sechsten Kapitel, Von der christlichen Freiheit, der kirchlichen Amtsvollmacht und der staatlichen Regierung (Verwaltung)

Ein Unterschied zwischen Erstausgabe der Institutio und Luthers Kleinem Katechismus zeigt sich in der Adressierung. Calvin richtete seine Institutio an Erwachsene, die noch wenig Kenntnis von der Heilslehre besitzen. Luthers Katechismus war aber für Hausväter und Pastoren bestimmt.

[Calvin arbeitete an der Institutio immer weiter und erweitert sie fortlaufend. Es gibt verschiedene Ausgaben. – 1539: für Studenten; sie ist also jetzt ein Lehrbuch; jetzt gibt es 17 statt 6 Kapitel – 1543 / 1550 soll sie den wahren Glauben lehren, die Sitten verbessern und Irrungen ausschließen; jetzt umfasst sie schon 21 Kapitel – 1559 ist Calvin erstmals mit ihr zufrieden; sie umfasst ca. 80 Kapitel (Calvin Handbuch, 197ff)]

2.2 Gerechtigkeit aus Glauben

Die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, war Luthers Grundthema. Die Entdeckung des gnädigen Gottes, der nicht straft, sondern seine Menschen liebt, ließ ihn zum Reformator werden. Gerade hier im Kern der reformatorischen Entdeckung lässt sich leicht zeigen, dass Calvin auf der gleichen Linie liegt, seine Lutherlektüre fruchtbar wurde und er inhaltlich direkt abhängig von der „neuen Lehre“ ist.

Zum Beleg möchte ich aus der Institutio lesen. Die Stelle habe ich ausgewählt, weil da Luthers wichtigster biblischer Beleg Römer 1,16f genannt wird. (Inst. III 2,29) Calvin schriebt da:

„Als das Fundament des Glaubens bezeichnete ich oben die Verheißung Gottes, die aus Gnaden ergangen ist; denn auf ihr ruht im eigentlichen Sinn der Glaube … es ist nichts, was unserem Glauben festen Grund geben kann, als diese freigebige Botschaft Gottes, in der er die Welt mit sich selber versöhnt. Daher kommt es auch, dass Paulus so oft den Glauben und das Evangelium aufeinander bezieht; er lehrt, dass ihm der Dienst am Evangelium aufgetragen ist, ‚den Gehorsam des Glaubens aufzurichten, und dies Evangelium ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben …, sintemal darin offenbart wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben‘ (Röm. 1,5.16.17).“

2.3 Prädestination

2.3.1 Bibelstellen

Das Wort „erwählen“ kommt als Gottes Erwählen weit mehr als 150 mal in der Bibel vor. Im Blick auf die Prädestination sind die Bibelstellen von Interesse, in denen Gott vorhersehend zum Glauben erwählt.

Dem biblischen Befund stellten sich die Reformatoren. Genau das war ja ihre Aufgabe, aus der Bibel den Glauben inhaltlich zu bestimmen.

So wird z.B. schon das Volk Israel als erwähltes in 5. Mose 7,6 beschrieben: „Denn du bist ein heiliges Volk dem HERRN, deinem Gott. Dich hat der HERR, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind.

Auch Jesus wird als der Erwählte bezeichnet; so Matthäus 12,17-18: „… auf dass erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht (Jesaja 42,1-4): »Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat; ich will meinen Geist auf ihn legen, und er soll den Völkern das Recht verkündigen.

Und Apostelgeschichte 2,23: „Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht.“

In 1. Korinther 2,7 ist die Rede von der vorherbestimmten Weisheit Gottes: „Wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit.“

Bekannt ist die Stelle Römer 8,1-2

1 So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.

2 Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.

Besonders wichtig ist Römer 8,28-30:

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind.

Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.

Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen; die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht; die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht.

Dazu auch Römer 9,10-13

10 Aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekka, die von dem einen, unserm Vater Isaak, schwanger wurde.

11 Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, auf dass Gottes Vorsatz der Erwählung bestehen bliebe –

12 nicht aus Werken, sondern durch den, der beruft –, zu ihr gesagt: »Der Ältere wird dem Jüngeren dienen« (1. Mose 25,23),

13 wie geschrieben steht (Maleachi 1,2-3): »Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst.«

Weiter Römer 11,2: „Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat.“

Oder Römer 11,7: „Die Erwählten aber haben es erlangt. Die Übrigen wurden verstockt.“

Oder 1. Thessalonicher 1,4: „Brüder und Schwestern, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid.“

Oder Epheser 1,3-5+9+11:

„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus.

„Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe;

er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, …

Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens.“

Und noch Johannes 15,16: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt …“

2.3.2 Luther und Prädestination

Luther kannte auch die Prädestination und vertrat sie vehement. Sie war für ihn selbstverständlich, da, wenn Gott sein Heil allein aus Gnade ohne jegliches Zutun des Menschen zukommen lässt, sie nicht mehr als „logisch“ ist. Dann muss ja der Entschluss bei Gott liegen.

[De libero arbitrio (Erasmus von Rotterdam)

De libero arbitrio ist eine Streitschrift von Erasmus von Rotterdam aus dem Jahr 1524.

Erasmus von Rotterdam verfasste sie in Reaktion auf Martin Luthers Theologie und auf Drängen vieler Zeitgenossen, darunter des Papstes. Erasmus bezieht – teilweise polemisch – Stellung gegen Luthers These, dass allein die göttliche Gnade (sola gratia) über das Schicksal des Menschen nach seinem Tod entscheidet und nicht seine eigenen Taten (Rechtfertigungslehre, Prädestinationslehre). Dies ist zu unterscheiden von der Willensfreiheit, welche sich auf das allgemeine Wollen und Handeln eines Menschen bezieht: lat. arbitrium bedeutet Wahlfreiheit im Gegensatz zu voluntas (Wille, Wunsch, im Sinne von Begierde, lat. voluptas). Die von Erasmus vertretene Position spiegelt, wenn auch nicht unkritisch, die Position des „alten Glaubens“, also der römischen Kirche, wider, dass durch die Entscheidung zum guten Tun der Mensch über seine Gnade bei Gott durch das richtige Verhalten gleichsam (mit)entscheiden könne.

Luther verfasste 1525 die mitunter in sehr scharfem Ton gegen diese Position und ihren Verfasser gerichtete Schrift De servo arbitrio („Vom geknechteten Willen“), in welcher er diese bestritt. Die Kontroverse stellt den endgültigen Bruch zwischen Erasmus und Luther dar, die sich anfangs wohlwollend gegenübergestanden hatten. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/De_libero_arbitrio_(Erasmus_von_Rotterdam)]

In seiner Schrift „De servo abitrio“ – Vom unfreien Willen (1525 gegen Erasmus) ein paar Belegstellen.

S.169f:“Es ist nicht unfromm, neugierig oder überflüssig, sondern ganz besonders heilsam und notwendig für den Christen zu wissen, ob der eigene Wille etwas oder nichts in den Dingen tun kann, die zum Heil gehören. Ja das ist, damit Du im Bilde bist, sogar der Angelpunkt unserer Disputation, hier liegt der Kern dieser Sache. Denn darauf sind wir aus, dass wir untersuchen, was der freie Wille vermag, was er zulässt, wie er sich zur Gnade Gottes verhält. Wenn wir das nicht wissen, wissen wir rein gar nichts von den Angelegenheiten der Christen und werden schlimmer sein als alle Heiden. Wer das nicht empfindet, gesteht damit ein, dass er kein Christ sei, wer aber das tadelt und verachtet, möge wissen, dass er der größte Feind der Christen ist. Denn wenn ich nicht weiß, was, wieweit und wieviel ich in Bezug auf Gott kann und zu tun vermag, so wird es mir ebenso ungewiss und unbekannt sein, was, wieweit und wieviel Gott in Bezug auf mich vermag, da Gott doch alles in allem wirkt (1. Kor. 12, 6). Wenn ich aber die Werke und die Wirkungsmacht Gottes nicht kenne, so kenne ich Gott selbst nicht. Kenne ich Gott nicht, so kann ich ihn auch nicht verehren, preisen, ihm Dank sagen und ihm dienen, da ich ja nicht weiß, wieviel ich mir zuschreiben kann und wieviel ich Gott schulde.“

S. 171 „Es ist also auch dies vor allen Dingen notwendig und heilsam für den Christen zu wissen, dass Gott nichts zufällig vorherweiß, sondern dass er alles mit unwandelbarem, ewigem und unfehlbarem Willen sowohl vorhersieht, sich vornimmt und ausführt. Durch diesen Donnerschlag wird der freie Wille zu Boden gestreckt und ganz und gar zermalmt.“

S. 172f „Alles, was wir tun, alles was geschieht, wenn es uns auch veränderlich und zufällig zu geschehen scheint, geschieht dennoch tatsächlich zwangsnotwendig und unwandelbar, wenn Du den Willen Gottes ansiehst. Denn der Wille Gottes ist wirksam, er kann nicht gehindert werden, denn er ist Gottes natürliche Wirkungsmacht.“

S. 190f „Der Apostel Paulus behandelt im Brief an die Römer dasselbe nicht im Winkel, sondern öffentlich und vor aller Welt mit größtem Freimut und noch härteren Worten ausführlich, wenn er sagt (Röm. 9, 18): »Welche er will, die verstockt er«, und wiederum (Röm. 9, 22): »Gott wollte seinen Zorn kundtun« usw. Was gibt es Härteres (aber nur für das Fleisch) als jene Worte Christi (Matth. 20, 16): »Viele sind berufen, wenige sind auserwählt«? Und wiederum (Job. 13, 18): »Ich weiß, welche ich erwählt habe.«“

S. 194f „Der andere Grund ist, dass der Glaube es mit den unsichtbaren Dingen zu tun hat (Hebr. 11, 1). Damit also dem Glauben Raum gegeben werde, ist es notwendig, dass alles was geglaubt wird, sich unsichtbar mache. Er kann sich aber nicht gründlicher unsichtbar machen als unter dem Gegensatz zur Empfindung und Erfahrung, wie er hier vorliegt. So zum Beispiel: wenn Gott lebendig macht, tut er das, indem er tötet, wenn er gerecht macht, tut er das, indem er schuldig macht, wenn er in den Himmel bringt, tut er das, indem er zur Hölle führt, so wie die Schrift sagt (1. Sam. 2, 6): »Der Herr tötet und macht lebendig, führt in die Hölle und wieder heraus.« Von diesen Dingen ausführlicher zu reden ist jetzt nicht der Ort; die unsere Bücher gelesen haben, denen sind sie ganz vertraut. So verbirgt er seine ewige Güte und Barmherzigkeit unter ewigem Zorn, Gerechtigkeit unter Ungerechtigkeit. Hier liegt die höchste Stufe des Glaubens vor: zu glauben, dass er gnädig ist, der so wenige rettet und so viele verdammt, zu glauben, dass er gerecht ist, der durch seinen eigenen Willen uns notwendig verdammenswert macht.“

S. 196f „So ist der menschliche Wille in die Mitte gestellt (zwischen Gott und Satan) wie ein Zugtier. Wenn Gott sich darauf gesetzt hat, will er und geht, wohin Gott will, wie der Psalm (73, 22 f.) sagt: »Ich bin wie ein Tier geworden, und ich bin immer bei dir.«

Soweit die Zitate. Es gibt reichlich mehr davon. Aber es ist deutlich. Luther lehrt hier die Prädestination, und zwar durchaus in ihrer „doppelten Form‘, durchaus die sog. doppelte Prädestination!

Auch hierin ist Calvin Luther treu, wenngleich seine Wortwahl noch einmal eine andere ist.

Wir sind geprägt von der Prädestinationslehre wie Calvin sie in der Letztfassung der Institutio vorlegt, wo er früher Geschriebenes verwendet, aber auch die Gewichtung des „Ewigen Ratschlusses Gottes vor allen Zeiten“ und die doppelte Prädestination einbringt. Hierauf baut die reformierte Tradition auf, hierauf beziehen sich die (späteren) Gegner des Calvinismus.

2.3.3 Calvin und die Prädestination

Calvin gibt der Prädestination ihren mehrfachen Sinn. Sie ist Brunnquell der Barmherzigkeit oder besser: der Erkenntnis von Gottes Barmherzigkeit. Sie hilft, die Ehre Gottes zu erkennen und seine Gnade. so werden wir demütig, wie sehr wir Gott verpflichtet sind.

In der Institutio hat Calvin die Prädestination als Lehre zusammengefasst. Aber wir müssen uns vorstellen, dass neben der spannenden Frage nach den Unterschieden zwischen den Menschen in Sachen Glauben – die einen glauben, die anderen nicht – Calvin seinen hugenottischen Flüchtlingen mit dem Gedanken, dass Gott sie bestimmt hat, zu trösten wusste. Das Heil steht fest, signalisierte er ihnen. Allerdings wurde es den Genfern selbst auch zu viel, wie Calvin und andere Predigende von der Erwählung sprachen.

Vor allem auch die doppelte Prädestination, also auch die beschlussmäßige Verwerfung vor aller Zeit von Menschen, lesen wir in der Institutio, Ausgabe 1559.

In einem tiefgründigen Aufsatz über Calvins Prädestinationslehre schreibt der heutige Ronsdorfer Pfarrer Denker: „Calvin spricht im Zusammenhang der doppelten Prädestination selber von einem ‚furchtbaren Ratschluss‘ Gottes. Er weiß sehr wohl, welche ‚Nebenwirkungen‘ diese Lehre haben kann, und er ist weit davon entfernt, genüsslich von den Verdammten zu erzählen.

Man kann vielleicht sagen, der Gedanke, dass Gott nicht nur zum Heil erwählt, sondern auch zur Verdammnis, ist für ihn ‚die Schattenseite‘ der Rechtfertigungslehre. In ihrem positiven Teil (die Vorherbestimmung der Menschen zum Heil) ist die Erwählungslehre die notwendige Konsequenz aus der Rechtfertigungslehre. In ihrer negativen Seite (die Verdammnis) so etwas wie ihr (vermeintlich?!) denknotwendiger Schatten.“

Calvin definiert die Prädestination so:

„Unter Vorbestimmung verstehen wir Gottes ewige Anordnung, vermöge deren er bei sich beschloss, was nach seinem Willen aus jedem einzelnen Menschen werden sollte: Denn die Menschen werden nicht alle mit der gleichen Bestimmung erschaffen, sondern den einen wird das ewige Leben, den anderen die ewige Verdammnis vorher zugeordnet. Wie also nun der einzelne zu dem einen oder anderen Zweck geschaffen ist, so – sagen wir – ist zum Leben oder zum Tode ‚vorbestimmt‘.“

In der Institutio finden wir neben der Definition lange Ausführungen, an denen mir bemerkenswert scheint, dass hier die Erwählungslehre als Konsequenz aus der Bibelerkenntnis und der reformatorischen Gnadenlehre dargestellt und gefolgert wird.

Interessant ist eine Predigt von 1551, eigentlich ein Vortrag vor den Genfer Pfarrern, mit dem Calvin in die Diskussionen über die Prädestinationslehre (insb. hervorgerufen durch Hieronymus Bolsec) eingriff und zu einer Beruhigung führen wollte.

Darin findet sich die doppelte Prädestination nicht. Die Erwählung wird hier ganz auf die Gnade Gottes und den Glauben an Christus, der Menschen erwählt, bezogen.

Hieraus möchte ich auch zitieren, um den so ganz anderen Charakter der Schrift zu belegen.

Calvin geht im Wesentlichen die Bibelstellen durch. Er beginnt: „Dies nun muss unser Ausgangspunkt sein: Die Wurzel …unseres Glaubens an Jesus Christus liegt nicht in unsrem eigenen Bemühen, auch nicht darin, dass wir einen so hochfliegenden oder durchdringenden Geist hätten, um die im Evangelium enthaltene himmlische Weisheit zu erfassen, sie entspringt vielmehr der Gnade Gottes, einer Gnade, die unsere Natur übersteigt. So bleibt nun zu prüfen, ob diese Gnade ein Gemeingut aller Menschen ist oder nicht. Die Heilige Schrift behauptet, dass dies nicht der Fall ist: Gott gibt nämlich seinen Heiligen Geist nach seinem eigenen Ermessen den Menschen, und er erleuchtet sie durch seinen Sohn. Das beweist die Erfahrung. Davon sind wir überzeugt. Daraus also muss man schließen, dass der Glaube aus einem weit höheren und verborgeneren Quellort und Ursprung hervorgeht: aus der Gnadenwahl Gottes, kraft der er nach seinem Wohlgefallen [Menschen] zum Heil erwählt.“ (zit. n. Calvin Lesebuch, S. 81 bzw. Studienausgabe Bd.4, S.95)

Weiter „Es ist wohl wahr, dass Gott uns sorgfältig ansieht, wenn er uns erwählt. Was aber findet er bei uns? Nichts als lauter Elend und Armut , und dadurch läßt er sich zum Mitleid bewegen. Indessen stößt er im ganzen Menschengeschlecht auf dieses Elend, und doch erweist er seine Barmherzigkeit nur denen, die sein Wohlgefallen haben. Warum? Wir kennen seine Gründe nicht, und müssen uns jetzt mit dem begnügen, was wir begreifen können, das heißt mit dem, was Paulus in aller Form auseinanderlegt: Gott hat uns nach dem Vorsatz erwählt, den er selbst bei sich erwogen hatte. Damit will er alle Einwände niederschlagen, mit denen man die Behauptung stützen könnte, Gott sei bei solchem Anlass ungerecht. All dies muss daher ausgeschlossen bleiben. Wenn Paulus sagt, er habe ‚bei sich selbst'[V.9] diesen Vorsatz erwogen, so bedeutet das [vielmehr]: Er hat sich nicht aus sich selbst herausbegeben, hat seine Augen nicht hierhin und dorthin schweifen lassen, als wollte er sagen: Ich will mich [von außen] zu meinem Tun bewegen lassen. – Paulus geht noch weiter. Er erklärt, dass Gott ‚uns in Jesus Christus erwählt‘ [V.4], und weist uns damit auf unsere eigene Unwürdigkeit hin. Das entspricht durchaus der Wahrheit, und die das bestreiten, missbrauchen ihre Überheblichkeit, indem sie in sich selbst etwas meinen vorweisen zu können, um dessentwillen Gott sie zu sich gerufen hätte. Deshalb fügt er hinzu, dass Gott uns ‚in seinem geliebten Sohn an Kindes statt angenommen‘ [V.5] hat. Dabei schreibt er nicht ohne Grund unserm Herrn Jesus das Attribut des vielgeliebten Sohnes zu. Denn in uns selbst sind wir hassenswert, wert, dass Gott uns verabscheut; aber in seinem Sohn blickt er uns freundlich an, und daraufhin liebt er uns.“ (S. 82 bzw. 97)

Calvin sagt im Blick auf Römer 8: „Dort stellt er den bekannten Satz an die Spitze, dass Gott ‚denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten wendet‘ [Röm 8,28]. Gewiss, er rückt ihn danach ein wenig zurecht. Um nicht den Anschein zu erwecken, als liege es an den Menschen, sich auf ihr Heil vorzubereiten und ein so großes Gut durch ihre eigene Tüchtigkeit zu erwerben, fügt er hinzu: ‚denen nämlich, die nach Gottes Vorsatz berufen sind‘ [Röm 8,28], als wollte er sagen: Zwar schlägt uns alles zum Bösen, ja zum Verderben aus, wenn wir Gott nicht lieben; darum muss diese Liebe zu Gott schon in uns sein, wenn wir wollen, dass uns alles zu Diensten steht. Aber glauben wir deshalb doch nicht, es liege an uns, den Anfang zu machen! Gott selber muss uns zuvor kommen.“ (S. 83 bzw. 99)

Es ist deutlich. Die Erwählung ist die Spitze des Sola gratia und darin sehr lutherisch.

Mein Fazit lautet: In der Anschauung von der Erwählung sind die beiden Bibelausleger Luther und Calvin auf einer Linie. Sie formulieren sie in ihren Gelegenheiten anders.

Calvins Institutio-Fassung ist dann zu einer Zentrallehre des Calvinismus geworden. Von ihren Befürwortern wurde sie als eine Art „Wahrzeichen“ vorhergetragen. Für ihre Gegner war sie, je abstrakter sie gelesen wurde, zum Widerspruch geeignet und bot so einen Angriffspunkt gegen den Calvinismus. Aber: „Wer Calvin wegen der Prädestinationslehre angreifen will, muss seine Kritik auch gegen Augustin, Luther und Zwingli richten.“ (Frank Jehle)

2.4. Abendmahl

Nicht zusammen gekommen sind Luther und Calvin in der Abendmahlsfrage. Sie ist darum so wichtig, weil an dieser Frage der Protestantismus in zwei Lager zerbrach: die Lutheraner und die Calvinisten, wobei beide solche Bezeichnungen ablehnten. Dies hat bis heute Folgen, denn noch heute gelten in unseren evangelischen Gemeinden unterschiedliche Auffassungen von der Präsenz Christi beim Abendmahl, die die Reformatoren geprägt haben.

Im Abschlussbericht der Arnholdshainer Abendmahlsthesen von 1962, erarbeitet von lutherischen und reformierten Theologen heißt es: „Eine nähere Bestimmung des Verhältnisses von Leib und Blut zu Brot und Wein haben die Unterzeichner mit Rücksicht auf die Vielfalt des neutestamentlichen Zeugnisses nicht vorgenommen.“

In der Lehrübereinkunft zwischen Lutheranern und Reformierten, der „Leuenberger Konkordie“ von 1973 heißt es: „19 Die Gemeinschaft mit Jesus Christus in seinem Leib und Blut können wir nicht vom Akt des Essens und Trinkens trennen. Ein Interesse an der Art der Gegenwart Christi im Abendmahl, das von dieser Handlung absieht, läuft Gefahr, den Sinn des Abendmahls zu verdunkeln.“

Hier hat man sich geeinigt, dass das Verständnis der Präsenz Christi im Abendmahl durchaus differieren darf. Beim Essen und Trinken von Brpt und Wein haben wir auf jeden Fall Gemeinschaft, wie immer wir sie uns vorstellen; erst wenn wir abstrakt (ohne Essen und Trinken) darüber nachdenken, kommt es zum Konfessionsstreit, weil Denkmodelle ausgetauscht werden.

Schon in der Reformationszeit kamen beim „Marburger Religionsgespräch“ Luther, Zwingli u.a. nicht überein. Calvin nahm im Jahr 1529 natürlich daran noch nicht teil. Der Theologe Osiander hat über das Religionsgespräch berichtet. Er kam zu dem Schluss: In allen Punkten der Lehre sei man sich einig, aber nicht in der Abendmahlsfrage. Es „ist offenbar, das wir nicht ainerley gayst haben.“ (Luther)

[Das Marburger Religionsgespräch fand vom 1. bis 4. Oktober 1529 auf Einladung des Landgrafen Philipp des Großmütigen auf dem Marburger Schloss statt. Da auf dem Reichstag zu Speyer 1529 erneut das Wormser Edikt bestätigt worden war, versuchte Philipp von Hessen, die Sache der Reformation zu stärken, indem er beide Zweige der Reformation für eine gemeinsame Linie gegen die Altgläubigen und die Habsburger gewinnen wollte. Das aber war nur möglich, wenn sie sich in grundlegenden theologischen Fragen einigten. Insbesondere um die Bedeutung des Abendmahls gab es seit spätestens 1527 einen heftigen Streit zwischen Martin Luther und Ulrich („Huldrych“) Zwingli, der von Seiten Luthers als kirchentrennend angesehen wurde (Abendmahlsstreit). Das Gespräch sollte diesen Streit beilegen.]

Calvin versuchte immer wieder zu einer Einigung zu kommen, die aber nicht gelang. Der „Kleine Abendmahlstraktat“ von 1541 ist hier zu nennen. Als „gemeinsame Übereinkunft“ hielt Calvin fest: „Wir bekennen doch alle mit einem Munde, dass wir, wenn wir gemäß der Einsetzung des Herrn im Glauben das Sakrament empfangen, wahrhaft der eigentlichen Wirklichkeit des Leibes und Blutes Jesu Christi teilhaftig werden.“ (CStA 1.2., 493). Damit distanziert er sich von Zwinglis Abendmahlsauffassung als reines „Gedächtnismahl“.

Calvin wurde selbst von Schweizer Seite verdächtigt, doch zu den „Lutherani“ zu gehören, so der Nachfolger Zwinglis in Zürich, Heinrich Bullinger bei den Verhandlungen um einer innerreformierten Einigung zum Verständnis des Abendmahls (Consensus Tigurinus 1549.pdf, vgl. Busch, 132). Calvin konnte ihn jedoch eines Besseren belehren.

Calvin fand auch die Anerkennung Luthers: Luther soll, wie Calvin von einem „zuverlässigen Zeugen“ mitgeteilt wurde, sich wohlwollend über Calvins Kleinen Abendmahlstraktat (1541) geäußert haben: „’Wahrhaftig! dieser Mann urtheilt nicht übel. Ich für meinen Theil wenigstens nehme an, was er von mir sagt. Wollten die Schweizer dasselbe thun, so dass eine jede Partei mit Ernst ihr Unrecht anerkennte und wieder zurücknähme, so hätten wir jetzt den Frieden in diesem Streite.’“ (vgl. Busch, Gotteserkenntnis, 128).

Doch bleibt in der Abendmahlsfrage auch ein Dissenz zu Luther: Von Anfang an wäre es Luthers Pflicht gewesen, „in Erinnerung zu bringen, er beabsichtige nicht, eine solche räumliche Gegenwart einzuführen, wie sie die Papisten träumen.“ (CStA 1.2., 487.489).

Im Genfer Katechismus von 1545 grenzte Calvin seine Erkenntnis vom Abendmahl erneut ab gegen die lutherische Abendmahlslehre, Christus in den „ganz und gar irdischen Elementen zu suchen“:

„353. Haben wir im Abendmahl nur das Zeichen für die erwähnten Wohltaten, oder wird uns dort die Sache selbst dargeboten? Da unser Herr Christus die Wahrheit selber ist, gibt es gar keinen Zweifel, dass er die Verheißungen, die er uns hier gibt, auch erfüllt, und mit den Abbildern die Sache selbst gibt. Ich zweifle nicht daran, dass er uns, wie mit Wort und Zeichen bezeugt, auch seiner Wirklichkeit teilhaftig macht, damit wir mit ihm in ein gemeinsames Leben zusammenwachsen. 354. Wie kann dies aber geschehen, wenn der Leib Christi im Himmel ist, wir aber noch auf der Erde unterwegs sind? Er bewirkt dies durch die wunderbare und verborgene Kraft seines Geistes, für den es keine Schwierigkeit bedeutet, räumlich Getrenntes und Entferntes zu verbinden.“

Das Ende der Geschichte war wenigstens die innerschweizer Einigung, der „Consensus Tigurinus“. Die Zürcher Übereinkunft von 1549 war ein gegenseitiges Übereinkommen der Diener der Zürcher Kirche und Dr. Johannes Calvins, eines Dieners der Genfer Kirche, betreffend die Sakramentenlehre.

Gegen Zwinglische Lehre wird ausgeführt, dass Zeichen und bezeichnete Sachverhalte verschieden sind: „Wenn wir daher auch, wie es recht ist, unterscheiden zwischen Zeichen und bezeichneten Sachverhalten, so trennen wir gleichwohl die Wahrheit nicht von den Zeichen; im Gegenteil bekennen wir, dass so, wie alle diejenigen, die im Glauben die dort dargebotenen Verheissungen annehmen, Christus auf geistliche Weise zusammen mit seinen geistlichen Gaben empfangen, ebenso auch diejenigen, die bereits an Christus Anteil erhalten haben, jene Gemeinschaft (mit ihm) fortsetzen und (laufend) erneuern.“

Gegen die lutherische Lehre richtet sich Calvin so: „Die Verheissung muss vor allem in den Sakramenten gesucht werden. Denn es eignet sich nicht, auf die blossen Zeichen zu achten, sondern vielmehr (zu achten) auf die Verheissung, die dort angefügt ist. Soweit also unser Glaube in der Verheissung, die dort dargeboten ist, fortschreitet, soweit entfaltet sich jene Kraft und Wirksamkeit, von der wir sprachen. Daher bietet uns die Materie von Wasser, Brot bzw. Wein Christus keineswegs an und macht uns auch nicht teilhaftig an seinen geistlichen Gaben, sondern man muss mehr auf die Verheissung achten, deren Teile (folgende) sind: Sie führt uns auf geradem Weg des Glaubens zu Christus; dieser Glaube macht uns an Christus teilhaftig.

3. Schlussbemerkung

Soweit meine Ausführungen. Vieles könnte man hinzufügen. Vieles ist geschrieben worden. Punkt für Punkt könnte man theologische Sichtweise beider Reformatoren vergleichen, ihre umfangreichen Werke, Briefe, Schriften darstellen, befragen, man könnte Urteile zum Verhältnis von Luther und Calvin zitieren oder Karl Barths Urteil zu ihrem Verhältnis beleuchten, was schon mindestens ein Vortrag an sich wäre.

Mir ging es – bescheidener – um ein Hineinschauen, nicht perfekt, aber orientiert an historisch und theologisch richtig eingeordneten Quellen, die dann doch ein gewisses Urteil ermöglichen. Ein Urteil über die Reformation. Ein Urteil über die Fragen: Was ist Reformation? Was macht ein Reformator? Und: was ist, was könnte Reformation heute sein? Eingangs habe ich die These aufgestellt, dass die Reformatoren die konkreten Situationen, in die sie gestellt waren, versucht haben, entsprechend ihrer neuen bzw. wiederentdeckten Erkenntnis engagiert zu gestalten. Davon etwas aufzuzeigen habe ich versucht.

Und das können wir eben lernen für uns, dass Reformation da geschieht, wo der Glaube an Jesus Christus, an seine Liebe, daran, dass er sich uns erwählt hat, indem er seinen Sohn Jesus Christus für uns dahingab, auferweckte und uns neues Leben schenkte, das selbst durch den Tod nicht gebunden werden kann, sich in uns anschickt, unsere Welt zu gestalten, womit wir Gott die Ehre geben. Das ist unsere Aufgabe auch heute, die bedingungslose Liebe Gottes, das Reich Gottes als Gottes gute Gabe zu leben. Da bedarf es der Gemeinschaft mit Jesus Christus und untereinander, keiner Kirchenhierarchie, keiner Dogmen, denen wir folgen, sondern des Wortes Gottes, das unserem Leben aufhilft.

Ein gutes Beispiel, allerdings in einer ganz besonderen Situation, gibt die Ausstellung „Gelebte Reformation“ über Barmer Theologische Erklärung in der Gemarker Kirche. Hier wird die Gestaltung der Kirche aus den Grundsätzen der Reformation in konkreter Situation dargestellt.

Martin Luther ist sicherlich der gewesen, der lehrte „Der Gerechte wird aus Glauben leben,“ und Calvin der, der zeigte, was es heißt: „Der Gerechte wird aus Glauben leben.“ In diesen Betonungen sind beide unsere Glaubensväter. Und wenn wir täglich Reformation, Glauben und Gemeinde, gestalten, kann es sein, dass einmal die eine Betonung und ein anderes Mal die andere Betonung die Überhand gewinnen muss.

Lied EG 256,1-2

Text: Albert Knapp (1822) 1824

Melodie: Philipp Nicolai 1599

1 Einer ist’s an dem wir hangen,

der für uns in den Tod gegangen

und uns erkauft mit seinem Blut.

Unsre Leiber, unsre Herzen

gehören dir, o Mann der Schmerzen;

in deiner Liebe ruht sich’s gut.

Nimm uns zum Eigentum,

bereite dir zum Ruhm deine Kinder!

Verbirg uns nicht das Gnadenlicht

von deinem heil’gen Angesicht!

2 Nicht wir haben dich erwählet,

du selbst hast unsre Zahl gezählet

nach deinem ew’gen Gnadenrat.

Unsre Kraft ist schwach und nichtig,

und keiner ist zum Werke tüchtig

der nicht von dir die Stärke hat.

Drum brich den eignen Sinn;

denn Armut ist Gewinn für den Himmel.

Wer in sich schwach,

folgt Herr dir nach

und trägt mit Ehren deine Schmach.