Predigt

Sommer 2017

„Schwerter zu Pflugscharen“

Jesaja 2,1-5

1 Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, schaute über Juda und Jerusalem.

2 Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des HERRN Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben,

und alle Heiden werden herzulaufen,

3 und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des HERRN, zum Hause des Gottes Jakobs,

dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen!

Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des HERRN Wort von Jerusalem.

4 Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker.

Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.

5 Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des HERRN!

Liebe Gemeinde,

„Schwerter zu Pflugscharen“ – Die, die mein Alter haben, werden jetzt sicher sagen: Das haben wir aber lange nicht mehr gehört! Dabei war dieser Satz eine Zeit lang fast omnipräsent – in den Zeiten, da sich die NATO aufmachte, einen sog. „Doppelbeschluss“ zu fassen, in dem sie neben das Abrüstungsverhandlungsangebot gegenüber dem Ostblock die atomare Aufrüstung setzte und damit der sog. Friedensbewegung zu ungeahntem Aufschwung verhalf. Die Christen waren maßgeblich an dieser beteiligt, forderten ein sog. „Konzil des Friedens“ und ihr Slogan war dieses Wort aus Jesaja 2 bzw. Micha 4 (Vers 3), wo wir es auch finden.

Von dieser Situation sind wir heute vermutlich weniger weit entfernt, als es uns scheinen mag. Das Chaos im Weißen Haus, die russische Reaktion, die Drohgebärden Nordkoreas u.v.a.m. können aber genauso schlimme Befürchtungen hervorrufen, auch wenn die Betroffenheit uns zumindest räumlich nicht so direkt erscheinen mag.

Ich möchte mit Ihnen den Bibeltext einmal durchgehen, um ihn überhaupt richtig wahrzunehmen und dann danach fragen, was er mit dem Weltfrieden zu tun hat (was nicht einfach eine theoretische Erörterung ist).

a) Was Jesaja über Jerusalem schaut

Also zuerst: was schaut Jesaja?

Der Abschnitt beginnt etwas kurios: „Dies ist das Wort, das Jesaja … schaute.“

Was Jesaja über Juda und Jerusalem hört, wird hier als eine Vision bezeichnet. Gott sagt dem Jesaja das; darum ist hier vom Hören die Rede; es handelt sich aber bei dem, was er hört, um einen zukünftigen Zustand, darum Vision, also Sehen. Diese Ungereimtheit vom Hören einer Vision erübrigt sich, wenn wir das, was Jesaja sieht oder hört, als einen „Verheißung“ Gottes bezeichnen. Jesaja träumt sich nicht irgendetwas Ungereimtes, Merkwürdiges zusammen; er ist kein Science-Fiction-Schriftsteller, dem es kaum an Phantasie mangelt. Nein! Jesaja teilt uns eine Verheißung Gottes mit, ein Versprechen Gottes. Oder anders betont: ein Versprechen Gottes! Ein solches lässt sich nicht einfach beiseite schieben, abwerten, im Reich der Phantasie begraben. Nein! Gott wird es so einrichten. Und er wird sich auch nicht dazwischen funken lassen. Er ist gar nicht abhängig davon, wie wir darüber denken, sondern wird tun, was er für richtig hält und hier ankündigt.

Das, was Jesaja sieht, wird auf das „Ende der Tage“ datiert. Dann soll es stattfinden. Aber: das „Ende der Tage“ ist hier gar nicht gemeint, schenkt man den Auslegern hier Glauben. Das ist mehr eine Behelfsübersetzung. „In zukünftigen Tagen“ könnte man vielleicht übersetzen. Die Tage sind ja nicht auf einmal zu Ende, wenn das alles geschieht. Diese Beobachtung ist wichtig, denn sie betont: Das, was Jesaja für die Zukunft von Gott her erwartet, das wird innerhalb der Geschichte dieser Welt geschehen. Es ist nicht etwas, was danach kommt oder die Geschichte beendet. Gott sagt uns das für die irdischen Verhältnisse zu! Heute: angesichts strotzender Waffenarsenale und eines unheimlichen, bedrohlichen Waffenhandels. Diese Waffen werden die Geschichte der Welt nicht besiegeln.

Verheißen wird nun, dass der Tempelberg in Jerusalem, der Berg Zion, der höchste Berg aller Berge werden soll. Das mag insbesondere für den, der schon einmal da gewesen ist, „lächerlich“ klingen. So drückt sich jedenfalls Johannes Calvin, unser Reformator in seiner Auslegung aus.(Auslegung der Heiligen Schrift VI/1, S. 57) Stellen wir uns vor: der Tempelberg misst nicht einmal 750 m über Meereshöhe und schon der Ölberg daneben ist höher.

Diese Vorstellung vom höchsten Berg stammt aus der antiken Mythologie. Er ist der Wohnsitz Gottes. Von hier aus regiert Gott die Welt. Es geht also, wie sich dann auch im Folgenden bestätigt, um die Gottesherrschaft, die sich in dieser Welt in der Geschichte der Menschheit durchgesetzt hat. Es geht – wenn an so will – um Theokratie! Um das, worum wir im Vater unser bitten: Dein Reich komme!

Wie ist nun die Vorstellung vom höchsten Berg in Jerusalem als Regierungssitz Gottes zu beurteilen?

Jesus selbst nimmt hierzu Stellung, und zwar im Johannesevangelium (4,19ff): Weder Jerusalem mit dem Zionsberg noch sonst irgendein Ort werden Mittelpunkt der Gottesherrschaft sein. Ich will es einmal so ausdrücken: Die „örtliche Bindung“ des Gottesreichs entfällt. Es ist nur noch an Gott selbst gebunden; es ist, so kann man vielleicht sagen: „personal“ gebunden. Jesus sagt: „Es kommt die Stunde, zu der ihr weder auf diesem Berge (nämlich dem Zion) noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet.“ (Joh. 4,21) „Die wahren Beter beten den Vater im Geist und in der Wahrheit an.“ (V.23) Und die Offenbarung des Johannes am Ende der Bibel sagt, dass das neue Jerusalem (= das Reich Gottes am Ende der Zeiten), gar keinen Tempel mehr haben wird (Apk. 21,22): „Und ich sah keinen Tempel darin; denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel.“

Mit Christus hat sich also die Vorstellung vom höchsten Berg geändert. Mit Christus hat ja auch die Gottesherrschaft schon begonnen. Wohl ist sie unter uns noch klein wie das Senfkorn aus dem Gleichnis, das ja das Geheimnis des Reiches Gottes erklären soll. Aber für die Zukunft gilt, wie Paulus sich im 1. Thessalonicherbrief ausdrückt: „Dann werden wir immer beim Herrn sein!“ (4,17b)

Das nächste, was Jesaja sieht, wenn die Gottesherrschaft errichtet ist, ist das Folgende: die Völker, wohlgemerkt die heidnischen Völker kommen zu Gott. Man könnte sagen: das Meer der Völker umspült den Zion. Warum sie kommen, wird nicht gesagt. Jedenfalls wird hier nicht von einer eifrigen und erfolgreichen Missionstätigkeit berichtet. Gott zieht die Völker in seine Herrschaft ein. Irgendwie hat er sich ihnen gezeigt, und zwar so, dass sie gar nicht mehr anders können, als zu ihm zu kommen. Ja, sie ermuntern sich sogar selbst: „Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn. Und: sie wollen, wie es hier heißt, auf Gottes Wegen wandeln – ganz aus freien Stücken.

Woher haben denn die Völker eine Vorstellung von den Wegen Gottes? Haben die Christen ihnen da vielleicht etwas gezeigt? Das ist schwer vorstellbar. Im Gegenteil: Kriege um des Glaubens willen, Kriege um der Nation willen, Töten um der Rasse willen. Das christliche Abendland hat es bisher doch nicht vermocht, den Völkern das zu zeigen, von dem hier gleich noch viel mehr die Rede sein wird: nämlich den Frieden Gottes. Wandeln auf Gottes Wegen, wann und wo hat das stattgefunden oder findet es ansteckend statt?

Jesajas Beschreibung geht noch weiter. In den zukünftigen Tagen gibt Gott Weisung und spricht Recht im Streit der Völker. Das heißt wohl nichts anderes, dass es keinen Krieg mehr geben wird! Die Völker haben zwar noch Meinungsverschiedenheiten, aber Krieg ist überflüssig. Der Krieg ist abgeschafft. Und weil dem so ist, ist es ganz folgerichtig, dass die Völker damit beginnen, ihr Kriegsgerät umzuschmieden. Sie schmieden ihre Schwerter um zu Pflugscharen! Sie ziehen ihre Schwerter erst gar nicht mehr. Sie machen aus ihren Lanzen Winzermesser. Sie schmelzen ihre Leopardpanzer ein und machen aus dem Metall Traktoren – vielleicht für die südliche Erdhalbkugel. Ja, sie üben den Krieg auch nicht mehr. Die Manöver, das Säbelrasseln in Korea – all das wird der Vergangenheit angehören. –

Liebe Gemeinde,

so weit geht das, was Gott durch den Propheten Jesaja verheißt.

Wie geht es Ihnen damit?

Zu schön, um wahr zu sein?

Nichts, was mit der Realität zu tun hat?

Die Welt weist in eine andere Richtung?

Niemand kann in die Zukunft schauen!

Oder doch:

Gottes Wort trügt nicht?

Hoffnung wider alle Hoffnungslosigkeit?

b) Der Friede Gottes am Ende der Zeiten: ein Glaubenssatz

Wichtig ist, dass wir uns klar machen: Es ist ein Glaubenssatz: „Ich glaube, dass es so sein wird! Ich glaube, dass es solch einen Friedenszustand auf Erden geben wird. Gott selbst verheißt ihn! Er beauftragt seinen Propheten Jesaja, dies mitzuteilen.

Ein Glaubenssatz. Und Glauben heißt im Wesentlichen hier nicht: „Ich halte das für wahr!“ Sondern: „Ich vertraue Gott!“

Die Vorausschau des Jesaja ist eine Anfrage an unser Vertrauen zu Gott. Was trauen wir dem zu, der diese Welt erschaffen hat? Was erwarten wir von ihm? Wie weit geht seine Liebe zu dieser Welt? Wie denken wir darüber? Trifft sie „nur“ einzelne Menschen persönlich oder geht die Versöhnung der Welt, die Jesus Christus geschaffen hat, auf dieses Ziel zu?

Was glauben wir?

Können wir den Satz mitsprechen: „Von Gott ist alles zu erwarten!“ Oder „Von Gott ist alles zu erwarten! Ich vertraue ihm!“?

Es ist nicht ein allgemeines Vertrauen zu Gott, in seine Größe und Macht. Das möchte ich betonen. Sondern es ist das Vertrauen in das, was Jesus Christus getan hat am Kreuz und in der Auferstehung, wo er Frieden geschaffen hat zwischen Gott und Mensch, Mensch und Gott, Welt und Gott. „Er ist unser Friede“, so sagt es das Neue Testament. Er hat das, was uns trennt von Gott, unsere Fehler, Versündigungen, unsere ganze Gottlosigkeit, ja davon kann man durchaus sprechen: unsere ganze Rebellion gegen Gott, von uns genommen, so dass wir frei sind. Um das alte Wort, das uns früher einmal so wichtig war, noch einmal aufzugreifen: Kreuz und Auferstehung Jesu Christi sind Gottes „Friedensbewegung“. Die ganz große „Friedensbewegung“, so groß, dass wir ihr kaum in irgendeiner Weise gerecht werden können. Und Jesus Christus wird ja auch der „Friedefürst“ genannt. In ihm hat begonnen, wovon Jesaja sagt, dass es zu einem Friedensende führt. All der Unfriede um uns herum darf uns nicht zweifeln lassen an der Verheißung Gottes und an diesem Friedensfürsten.

Gewiss müssen wir unterscheiden zwischen dem zeitlich-politischen Frieden und diesem endzeitlichen. Das sind schon zwei unterschiedliche – ich nenne es einmal „Aggregatzustände“ des Friedens. Aber so sehr sie zu unterscheiden sind, sind sie doch nicht voneinander geschieden.

Sie können nicht geschieden werden: d.h. für beide gilt: Krieg als Institution, böswilliger Streit als Möglichkeit soll nach Gottes Willen nicht sein. In der Gegnerschaft hierzu wird das Reich Gottes angezeigt und angekündigt: so wird es einmal sein!

„Wer von Macht und Krieg nichts hält, erbt am Ende Gottes Welt,“ singen wir manchmal.

Sie müssen aber unterschieden werden, d.h. der endzeitliche Frieden ist all umfassend. Er ist das Ziel der Geschichte Gottes mit seiner Welt. Erst dann wird es keine Waffen und Aufrüstungen mehr geben. Der endzeitliche Frieden ist aber Gottes Frieden. Das Heraufführen dieses Friedens ist ihm vorbehalten. Und da müssen wir uns eingestehen: Darüber wissen wir wenig.

c) Die Christen als Friedensstifter

Was ist unsere Rolle?

Darauf geht das Ende des Predigttextes ein: „Ihr vom Hause Jakob kommt, wir wollen unsere Wege gehen im Licht des Herrn!“

Jesaja erinnert an die kleinen Anfänge Israels, wenn er Israel das „Haus Jakobs“ nennt. Mittlerweile ist ein ganzes Volk daraus geworden. Gott wird also weiterhin zu seiner Sache stehen bis zu der Zeit, die Jesaja ankündigt. Dieses kleine Haus Jakobs weiß jetzt bereits, wovon die Völker noch nichts wissen: Gott ist am Werke und es wird Frieden geben! Damit untersteht auch die christliche Gemeinde des Juden Jesus Gottes Herrschaft. Das Reich Gottes ist schon mitten unter ihr. Die Gemeinde hat schon Frieden mit Gott (Römer 5,1). Daher hat sie auch jetzt schon in seinem Licht zu wandeln. Das ist die entsprechende zwingende Konsequenz. Und Jesus sagt: „Selig sind die Friedenstifter!“.

Dieses Stiften von Frieden, dieses Wandeln auf Gottes Wegen, das ist etwas Aktives. So wichtig die Haltung ist, so wichtig das Gebet ist. „Wandeln“ sollen wir. Sonst geschieht genau das, wovor uns Jesus warnt: „Ihr seid das Licht der Welt; stellt also euer Licht nicht unter den Scheffel.“ (Mt 5,14f)

Wie macht man das: so aktiv sein, gerade was den Frieden angeht? Es gehört viel Phantasie oder sagen wir Heiliger Geist dazu, viel Entscheidung und guter Willen in so vielen Situationen. Viel Verantwortung.

Das, was unter uns getan werden kann, also das, was den Frieden von Schwestern und Brüdern in der Gemeinde angeht, davon will ich jetzt nicht sprechen. Da weiß jeder selbst, wo er neue Brücken bauen müsste.

Heute, liebe Gemeinde, ist es weniger mit Demos gegen Bewaffnungen getan. Sondern alles, was zu gerechtem Ausgleich führt zwischen den Benachteiligten insbesondere auf der Südhalbkugel, in Afrika und anderswo, ist heute Friedenswerk. Unsere Möglichkeiten vor Ort sind die Hilfen für Flüchtlinge, das Parteiergreifen für die, die sich nicht helfen können, sicher auch die politische Klarstellung, wo sich apartes oder völkisches Denken breit macht, und gewiss auch das Anprangern von Missständen.

Und dann macht die Gemeinde, die Kirche eben doch Politik durch ihre Äußerungen, auch wenn das manche nicht wollen. Aber es ist keine Parteipolitik, sondern Fürsprache für Menschen. So nimmt die Kirche Einfluss, in dem sie Gottes Willen bekundet. Im Übrigen: die Kirche hat immer Politik gemacht – auch indem sie die Waffen segnete! Und wo sie sich angeblich aus der Politik heraushielt oder sich kaum engagierte, da liefen ihr die Leute weg, wie die Geschichte zeigt. Und vielleicht fehlt uns heute ja auch dieser Biss.

Und den Reformierten und anderen Gemeinschaften ist der Gedanke einer Trennung von Politik und Kirche ohnehin eher etwas Fremdes, so sehr ihnen die Trennung von Staat und Kirche am Herzen liegt (wie schon Calvin in Genf betonte!). Auch Lutheranern kann das eigentlich nicht fremd sein, qleich wohl es im Luthertum solche Strömungen gegeben hat. Luther hat in seiner sog. Zwei-Reiche-Lehre nicht das Reich der Welt und das Reich Gottes auseinander gerissen. Und man überlege, wie viel Politik grade Luther selbst gemacht hat. Er hat die ganze politische Geschichte bestimmt, wie sonst kaum ein zweiter. Warum: weil er dem Wort Gottes getraut und in den politischen Verhältnissen seiner Zeit auf dieses Wort gesetzt hat.

Es gilt, liebe Gemeinde, in Gottes Licht zu wandeln. Das ist das Thema des heutigen 8. Sonntags nach Trinitatis. Und das heißt im Licht des Aufeinanderzugehens, des Niederreißens von trennenden Zäunen, im Licht der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes weiterzugeben, sind wir gerufen.

Es muss etwas von der Christenheit ausgehen, von jedem Einzelnen von uns: Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Das sagt uns Jesus. Das seid ihr! Jede/r an seinem/ihrem Platz. Jede/r mit seinen/ihren Möglichkeiten.

Ohne die Versöhnung durch Christus wäre die Welt sich selbst überlassen und hätte keine Chance! Diesen Frieden hat die Gemeinde zu bezeugen!

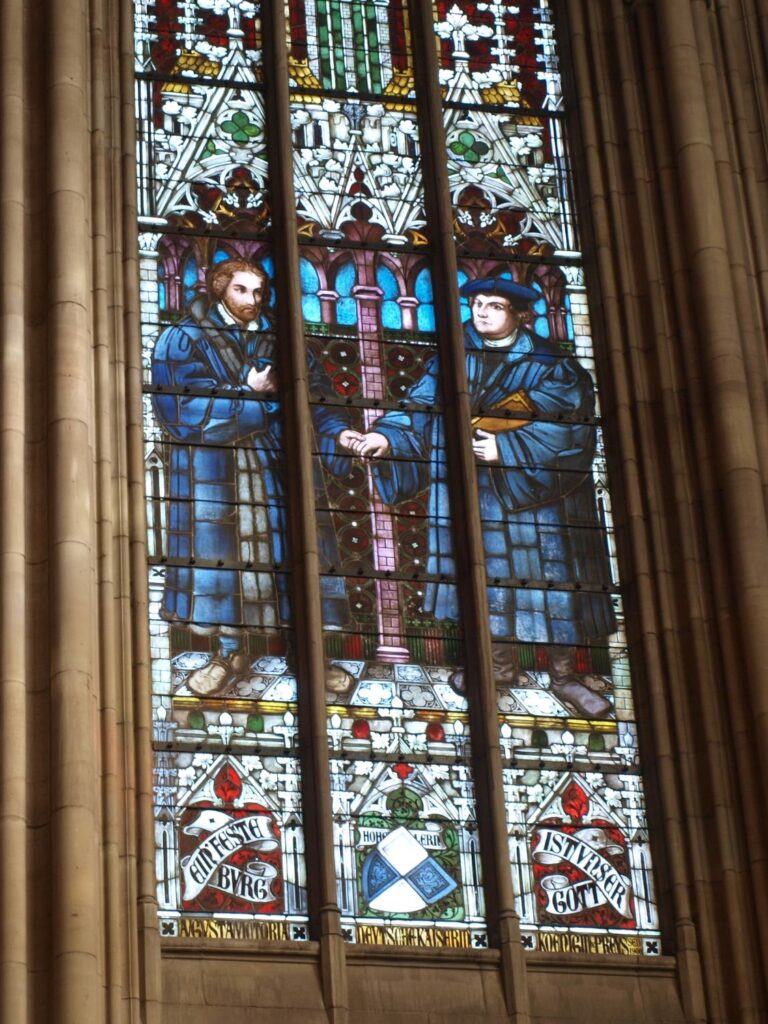

Lassen Sie mich diese Predigt mit einem Wort von Martin Luther beenden. Es ist ein Wort „in eigener Sache“ (nicht nur) des Predigenden.

Luther sagt: „Darum, wenn man die Wahrheit sagen will: der zeitliche Frieden, der das größte Gut auf Erden ist, worin auch alle anderen zeitlichen Güter einbegriffen sind, ist eigentlich eine Frucht des Predigtamtes. Denn wo das geht, da unterbleibt der Krieg, Hader und Blutvergießen wohl; wo es aber nicht recht geht, da ist’s auch nicht wunder, dass da Krieg sei oder jedenfalls stetige Unruhe, Lust und Willen, Krieg zu führen und Blut zu vergießen.“(WA 30,2,538)

Amen.

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.