Predigt

Sommer 2016

Hagar und Ismael – Zum Verhältnis von Christen und Muslimen

1. Mose 16,1-16

Liebe Gemeinde,

wir sind erschüttert von den Terroranschlägen der jüngsten Zeit. Die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein. Im Hintergrund bewegt immer wieder die Frage, inwieweit islamistische Ziele Menschen zu solchen Gräueltaten führen. Und leider geschieht in den zuweilen heftigen Diskussionen dieser Tage immer wieder auch das, dass alle Muslime jedweder Prägung in einen Topf geworfen und in eine ungute Ecke gestellt werden.

Heute begehen wir den sog. „Israelsonntag“ und an diesem Sonntag steht das Verhältnis Christen-Juden auf dem Programm.

Ich möchte aber heute fragen: Wie stehen eigentlich Christinnen und Christen grundsätzlich zu Muslimen? Hier ist m.E. dringend Orientierung notwendig. Also ich möchte der Frage nachgehen oder ein paar Gedanken zu der Frage äußern: Was gibt es, was uns – uns Christinnen und Christen – gegenüber all dem Unseligen oder auch Toleranten, was gegenüber Muslimen geäußert wird – was wir als „unsere“ christliche Haltung ihnen gegenüber beschreiben können?

In vielen Alltagsbezügen spielt das Verhältnis zueinander kaum eine Rolle. Man lebt und arbeitet miteinander. Dennoch müssen wir uns, wenn wir uns als die Gemeinschaft des Leibes Christi verstehen, mit der Frage beschäftigen. Wie positionieren wir uns? In alter, Feindseligkeit? In Toleranz, die jedem das Seine lässt? Oder doch in einem Dialog? Ich denke, es ist gut, wenn wir auskunftsfähig sind zu Fragen wie: Wie ist denn das Bekenntnis zu Jesus Christus zu verstehen, wenn es auch andere Religionen gibt und das Christentum mit dem Islam sogar offenbar eine gemeinsame Wurzel hat? Kann es eine Religion geben, die absolut zu setzen ist und somit die Wahrheit für sich beanspruchen kann? Oder gibt es ein gleichwertiges Miteinander? Welches Ringen um Wahrheit ist nötig? Wie begegnen wir ganz praktisch mit unserem Bekenntnis Muslimen? Es tun sich viele Fragen auf.

Heute in diesem Gottesdienst soll es um ein paar Punkte des theologischen Grundverständnisses gehen.

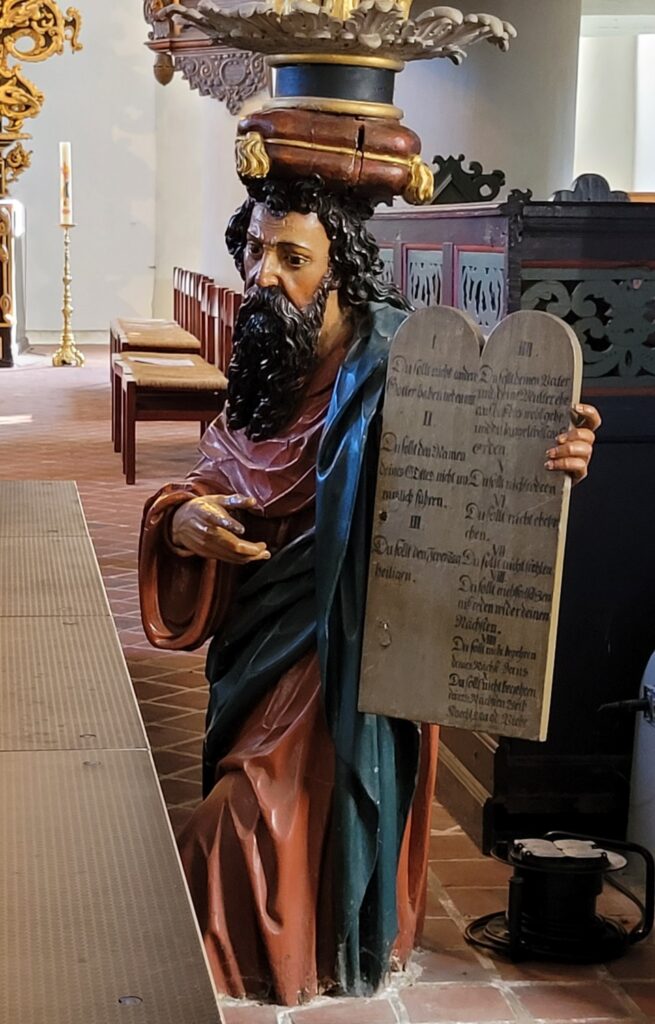

In guter protestantischer Tradition wollen wir von einem Bibeltext ausgehen. Ich habe eine der maßgeblichen Geschichten ausgewählt, die Ismaelüberlieferung in 1. Mose 16.

Hagar und Ismael

1 Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar.

2 Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der HERR hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais.

3 Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten.

4 Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering.

5 Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich! Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben; nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der HERR sei Richter zwischen mir und dir.

6 Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt; tu mit ihr, wie dir’s gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr.

7 Aber der Engel des HERRN fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur.

8 Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen.

9 Und der Engel des HERRN sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand.

10 Und der Engel des HERRN sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können.

11 Weiter sprach der Engel des HERRN zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen; denn der HERR hat dein Elend erhört.

12 Er wird ein wilder Mensch sein; seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz.

13 Und sie nannte den Namen des HERRN, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss hab ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat.

14 Darum nannte man den Brunnen »Brunnen des Lebendigen, der mich sieht«. Er liegt zwischen Kadesch und Bered.

15 Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael.

16 Und Abram war sechsundachtzig Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar.

1

Es ist interessant, liebe Gemeinde: viele Nachkommen werden der Hagar verheißen und darin die Ankündigung, dass deren Stammvater Ismael von Hagar geboren wird (V.10f). Im Kapitel 21 (V.13) wird auch Abraham die Zusage Gottes gegeben, dass der seinem Sohn Ismael, an dem er Gefallen hat, viele Nachkommen schenken will.

Es wird ein gutes Verhältnis der Hagar zu Gott geschildert (V.13). Im Kapitel 21 kommt hinzu, dass Gott der dann erneut von Sarai und Abram verworfenen Hagar und vor allem ihren Sohn Ismael vor dem Verdursten in der Wüste rettet (15 ff). Und Gott erneuert der Hagar gegenüber sein Versprechen, Ismael zu einem großen Volk zu machen (V.18)

Die „Böse“ in diesen Kapiteln ist eigentlich immer die nachstellende, stets eifersüchtige Sarah, gar nicht die Hagar, die allerdings naturgemäß ein gewisses Oberwasser bekommen hatte, nachdem sie als Magd von ihrem Herrn ein Kind erwartet.

Abram macht keinen Unterschied zwischen den beiden Söhnen, also zwischen Ismael und Isaak! Er liebt auch Ismael – auch wenn er sich bei dessen Vertreibung später beugen muss. Für ihn ist Ismael der Erstgeborene – auch nachher noch, als dann wider Erwarten die Sarai hochbetagt noch einen Sohn bekommt, den Isaak. Um dieses Erbrechtes Willen hatte Sarai die Magd in die Hände ihres Mannes gegeben. Und nach israelitischem Recht konnte Abram gar nicht anders, als den Erstgeborenen als seinen Nachfolger ansehen.

Ich möchte diese positive Sicht des Ismael im 1. Buch Mose herausstellen. Auch auf ihm liegt eine große Verheißung. Die, die für uns schon sehr früh die Ereignisse festgehalten haben, wie sie uns in der Bibel überliefert sind, haben Ismael und Hagar sehr positiv gesehen. Segen, Gottes Segen liegt auf ihnen! Obwohl Sarai und Abram sie in die Wüste schickten …

Ismael sollte uns deshalb nicht fremd sei oder sogar als ein Feind der Verheißung gelten. Ein solches Urteil lässt sich biblisch nicht begründen. Es hat mit der leider unrühmlichen Geschichte zwischen Muslimen und Christen und Aussagen im Koran, die den Heilsweg über Isaak und Jesus nicht anerkennen, zu tun. Vieles, was geschrieben worden ist, geben diese Berichte nicht her.

Z.B. Von feindlichen „Gegentypen“, wird da geschrieben. Solche seien Ismael und Isaak. Das kann man den geschilderten Charakteren aber nicht wirklich entnehmen.

Von Ismael wird in V.12 gesagt: „Er wird ein wilder Mensch sein; seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz.“ Das heißt nichts über kriegerische Muslime Jahrhunderte später, sondern: „Die Ismael-Leute werden Beduinen sein und sich in der Steppe mit anderen Stämmen auseinandersetzen müssen. Das Leben in der Wüste wird für sie hart sein. Aber sie werden sich behaupten, auch gegenüber den Nachkommen Isaaks, die im fruchtbaren Land am Jordan leben dürfen.“ (https://bibelbund.de/2015/01/ismael-und-isaak-nach-bibel-und-koran/)

Oder wenn es später in der Lutherübersetzung heißt: „Und Sara sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, wie er Mutwillen trieb.“ (21,9) Hat das einen negativen Klang: „Mutwillen“. Im hebräischen Text steht aber einfach nur, dass die Söhne miteinander spielten!

2

Nun ist es aber so, dass ja dieser Ismael als der Stammvater der Araber und Muslime angesehen wird. Das ist jedenfalls die Sicht und das Selbstverständnis der Muslime.

Von der Bibel her und geschichtlich wird man dieses so nicht sagen können. In der Bibel verliert sich die Spur der Nachkommen Ismaels, auch wenn in der Auslegungsgeschichte der Bibel dann aber doch Ismael als Stammvater der Araber auftaucht. Aber auch das kann nichts heißen. Die Zeiträume bis zu Mohammed sind groß: Zwischen dem biblischen Ismael und der Lebenszeit Mohammeds liegen ca. 2500 Jahre! Die geschichtlichen Bedenken führen zu dem Urteil, dass die Menschen zur Zeit Mohammeds nicht einfach mit den Nachfahren des Ismael gleichgesetzt werden können, auch wenn schon früh in der christlichen Tradition die Gleichsetzung der Ismaeliten und Araber selbstverständlich wurde.

Trotzdem sprechen wir von den „Abrahamitischen Religionen“. Das sind die Religionen, die sich auf den Stammvater Abraham berufen, also: Juden, Christen und eben auch Muslime.

Damit erkennen wir eine wenn nicht biblische oder historische, aber eine rechtmäßige religiöse Berufung des Islam auf Ismael an. Wir erkennen damit an, dass aufgrund des Verständnisses seiner Schriften dieser ein Recht hat, Ismael seinen Stammvater zu nennen. Das ist ihnen wichtig, sich auf diesen Segen Gottes zu berufen. Und zwar deshalb, weil Ismael der Same Abrahams ist. Über Ismael hat sich Mohammed in „geistlicher Abrahamskindschaft“ gesehen. Und wer wollte dem Islam das abstreiten? Dass wir das historisch nicht nachvollziehen können oder auch nicht wollen, ist noch kein Grund zur Bevormundung.

Im Zutrauen zu Gott, dass der seine Segensverheißung an Abraham auch dem Ismael zukommen lässt und Menschen sich in diesem Segen sehen, haben wir mit den Muslimen im Grundsatz erst einmal etwas Gemeinsames. Wir streiten auch den Juden die Abrahamskindschaft nicht ab.

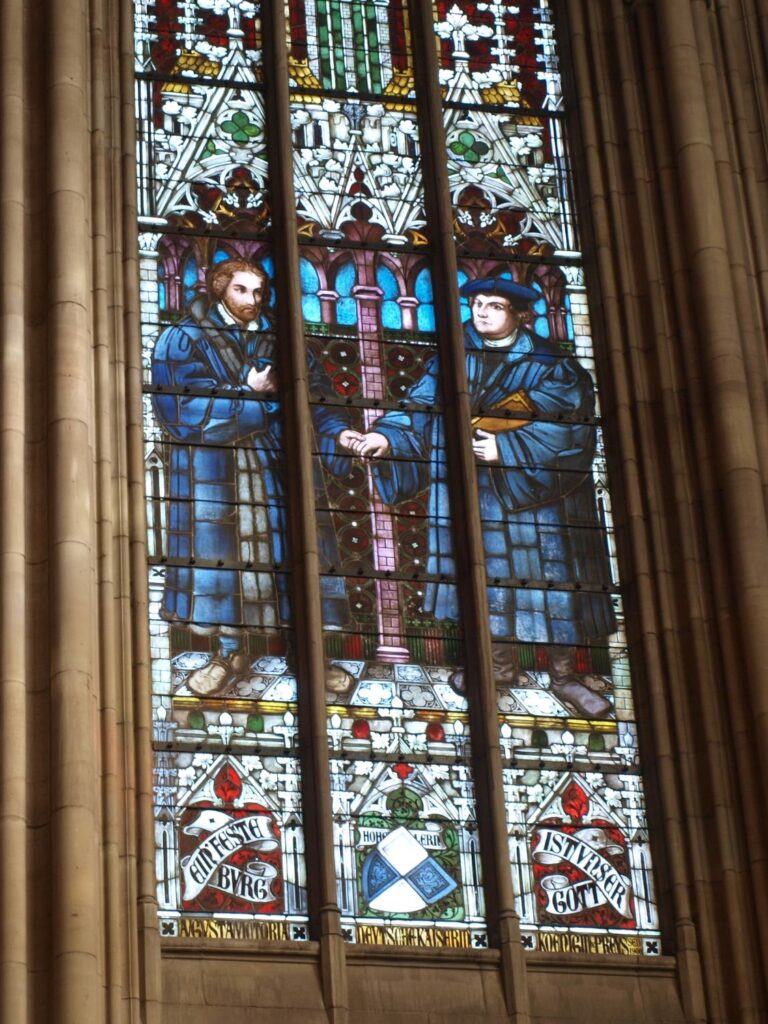

Die Reformatoren Luther und noch mehr Calvin haben in Abraham die Wurzel des Heils gesehen, dass in ihm „alle Völker“ gesegnet sein sollen. Die Wurzel der Verheißung trägt uns. Heute rechnen wir mit der Möglichkeit, die die Reformatoren (noch?) nicht sahen: dass der Segen dieser wirklich allen Völkern zugute kommen soll und kann. Das schließt als aller erstes diejenigen ein, die sich ausdrücklich auf diese Verheißung berufen: die Muslime!

3

Aber die Stellung zu Ismael trennt uns auch von einander. Ich habe es schon angedeutet. Im 21. Kapitel der Genesis zeigt sich ja etwas Ungeheuerliches. Es kommt dazu, dass der von Abraham so geliebte Erstgeborene mit seiner Mutter Hagar aufgrund der Eifersucht der Sarai in die Wüste geschickt wird. Sie sind dem Verdursten ausgesetzt. Abram und Sarai versündigen sich an den beiden, indem sie ihren Tod in Kauf nehmen. Doch Gott hilft den beiden; er lässt sie nicht umkommen. Sie finden einen Brunnen und werden gerettet.

Was steckt aber dahinter? Warum lässt Gott das so geschehen? Ein Ausleger schreibt:

„Es ist schon recht merkwürdig, dass die Eifersucht Saras im Heilsplan Gottes dazu helfen muss, dass der „Sohn des Glaubens“ [gemeint ist Isaak] wirklich der heilsgeschichtliche Segensträger wird.“4 „Gott [hält] an der Heilsordnung fest: der jüngere Sohn, der Sohn göttlichen Wunders, soll – entgegen allem menschlichen Denken – Träger der Bundesverheißung sein.“ (Abraham und der Glaube an den einen Gott, S. 30)

Ich sage es in meinen Worten: Die heilsgeschichtliche Linie zu Jesus Christus läuft über Isaak. Warum so und nicht anders? – Gott weiß es! „Das Heil kommt von den Juden“, wird Jesus nach der Überlieferung des Johannesevangeliums später sagen, und damit gerade den Weg über sich selbst, über Kreuz und Auferstehung meinen. (Johannes 4,22)

Das unterscheidet uns in der Wahrnehmung von Muslimen.

Das heißt aber noch lange nicht, dass der Segen an Abraham über Ismael nicht auch heute noch sein kann!

2015 hat unsere Rheinische Landeskirche eine Handreichung heraus gebracht. Titel: „Weggemeinschaft und Zeugnis im Dialog mit Muslimen“.(http://www.ekir.de/www/service/weggemeinschaft-zeugnis-19148.php) Wir haben bereits im Presbyterium über sie gesprochen und über sie werden wir sicher noch manches in Zukunft hören. Darin heißt es: „Es [ist] an uns Christen zu fragen, ob die Offenbarung in Jesus Christus notwendig bedeutet, dass Gott eine Beziehung zu Menschen aller anderen Religionen an ein ausdrückliches Bekenntnis zu Christus bindet.“ Den Satz zu hören, ist gewiss nicht für alle Christen einfach, besonders wenn man ihn zum ersten Mal hört. Manchen wird ein solcher Satz wie die Selbstauflösung des Christentums vorkommen. Andere haben ein solches Problem nicht. Er ist als Frage formuliert. Er eröffnet also ein neues Nachdenken.

Es geht in ihm gar nicht allein um die Muslime. Aber es geht auch und vielleicht gerade um sie. Es geht um die Frage, welche Möglichkeiten Gottes für seine Welt und für seine Menschen erkennbar sein könnten bei Menschen anderer Religion, die gerade das Christusbekenntnis nicht in sich tragen.

Es sind biblisch-theologische Erwägungen in dieser Handreichung wie der Gedanke der Gottesebenbildlichkeit aller Menschen und das Gebot der Gottes- und der Nächstenliebe, die die Haltung des Respektes und der Wertschätzung begründen. Das ist etwas ganz Grundsätzliches; da wird heute auch kaum jemand widersprechen.

Doch die Stärke der Handreichung ist, dass sie das heilsgeschichtliche Segenshandeln Gottes in größerer Weite aufzeigt: Die meisten Ausführungen zu dem, was die Bibel sagt, beziehen sich auf den Heilswillen Gottes für alle Völker. Also: Die Schöpfung wird genannt, die gemeinsame Urgeschichte auch, und die Zusagen des Noahbundes an alle Menschen. Dann wird aufgegriffen, wovon ich gerade gesprochen habe: Mit Abraham setzt dann die Erwählungsgeschichte Israels ein, wobei aber eben wieder betont wird: gerade auch deren Verheißung gilt allen Völkern. Auch der Blick ins Neue Testament zeigt, dass „Gottes Gnade und Barmherzigkeit, die er seinem Volk zugesprochen hat, … auf das Heil aller Menschen [zielt].“

Doch die Handreichung bleibt nicht beim Segen für alle Menschen und bei einem daraus folgenden toleranten Dialog stehen. Es steht ja sofort die Frage nach der Eigenart des christlichen Glaubens, der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit christlichen Glaubens im Raum und wohl auch auf dem Spiel.

Die Differenz des Bekenntnisses zu Jesus Christus gegenüber dem Islam muss, so sagt die Handreichung wörtlich „ausgehalten werden“. Über Jesus denken wir anders als Muslime. Wir sehen in ihm den Heilsmittler. An ihn glauben wir als Erlöser, Erretter und Heiland und Helfer. Und bei aller Toleranz und bei allem Dialog gibt des da auch nichts zu rütteln!

Hier wird es ganz spannend. Wenn es denn so ist, müssen wir denn dann nicht auch Muslime missionieren? Wenn Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, reicht denn dann der Dialog?

Tatsächlich fragt die Handreichung, wie sich denn die Mission zu diesem Dialog verhält.

Und hier tut sich ein Missionsverständnis auf, das manchen von uns wahrscheinlich fremd ist – oder auch nicht – oder wir es vielleicht gar nicht so teilen? Es ist aber eines, dem sich die Rheinische Kirche schon vor Jahren verschrieben hat.

Es wird der Begriff missio dei entfaltet. Mission Gottes! Mission heißt, an Gottes Mission teilzunehmen, auf sein Reich der Versöhnung und Liebe hinzuarbeiten, den Frieden zu verkünden und zu tun, der er selber in Jesus Christus ist. Es zeigt sich in der Bibel, dass „Menschen zu eigenem Urteilen und eigener Stellungnahme aufgefordert“ werden. „Es wird niemand gegen seinen Willen geheilt oder manipuliert.“ „Jesus zu folgen heißt, nach dem Reich Gottes zu trachten und auf die Liebe Gottes zu allen Menschen zu vertrauen.“ In diesem Sinn versteht sich die Rheinische Landeskirche schon seit einiger Zeit als „Missionarische Volkskirche“, indem sie teilnimmt „an Gottes Bewegung hin zu seinem Reich der Gerechtigkeit, Befreiung und Versöhnung.“

Und da ist auch klar: Der missio dei stehen Missionskonzepte von Evangelisation und persönlicher Bekehrung entgegen, die sich auf das im 19. Jahrhundert entstandene Verständnis von Matthäus 28,18-20 als „Missionsbefehl“ berufen.

Also keine „Schwertmission“, aber ein deutliches Bekenntnis, dem Gott seine Überzeugungskraft geben wird, so möchte ich die Botschaft der Handreichung zusammenfassen, so verstehe ich sie.

4

Ein letzter Punkt – jetzt kommen wir von der theologischen Ebene auf das praktische Leben. Was heißt das Ganze denn für das Hier und Jetzt.

Ich nenne kurz, was z.B. diese Handreichung an „Folgerungen für Kirche und Gemeinde“ im Blick auf den Alltag erhebt: etwa die Notwendigkeit von konstruktiver Zusammenarbeit und „interkultureller Kompetenz“ in den verschiedenen Einrichtungen, die Beteiligung von Muslimen mit gleichen Rechten und Pflichten in Deutschland, die Religionsfreiheit im demokratische Rechtsstaat, die Freiheit zum Religionswechsel (so auch die Islamische Charta 2002), islamischer Religionsunterricht. Die Forderung nach Religionsfreiheit für Christen in muslimischen Ländern beinhaltet die Einhaltung der Standards der eigenen Praxis.

Der Blick in die Zukunft zeigt die „Weggemeinschaft“ von Christen und Muslimen, sagt die Handreichung. Der Glaube in seiner jeweils eigenen Gestalt führe aus der Angst und mache handlungsfähig und lasse Zeugnis ablegen als Teil der missio dei. Muslime seien „auf diesem Weg an unserer Seite“. Bündnisse und Kooperationen seien notwendig, nicht eine „Wagenburgmentaltität“. Religionsgemeinschaften könnten den Ort für die notwendigen Debatten zu Orientierungsfragen stellen. „Dabei kann das Bild der Hilfsgemeinschaft, der Lerngemeinschaft und der Festgemeinschaft eine Orientierung für die Verwirklichung einer Konvivenz von Christen und Muslimen an den je unterschiedlichen Orten der Begegnung sein.“

Liebe Gemeinde, ich komme zum Ende. Ziemlich viel Theologie haben Sie jetzt gehört, haben hoffentlich dabei einen Erkenntnisgewinn gehabt, sich vielleicht auch hier oder da gewundert oder sich vielleicht sogar geärgert. Wie geht es Ihnen mit diesen Ausführungen? Gerne möchte ich mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ich weiß im Moment nicht, wann und wie. Wir haben ja in den Ferien kein Kirchencafé. Sprechen Sie mich doch einfach an!

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

Siehe auch meine Zusammenfassung der Handreichung der Evangelischen Kirche im Rheinland: „Weggemeinschaft und Zeugnis im Dialog mit Muslimen“, Düsseldorf 2015